Tag: analisi

Elden Ring ha davvero rivoluzionato l’open world?

Elden Ring ha davvero rivoluzionato l’open world?

Elden Ring è senza dubbio il fenomeno del momento, un titolo che è stato in grado di far avvicinare un gran numero di nuovi giocatori a questo genere considerato hardcore.

L’elevato numero di vendite raggiunte ha generato anche numerose discussioni riguardo alla sua struttura. Si sono susseguite analisi e lunghi wall of text relativi alla grossa novità introdotta da From Software rispetto ai vecchi capitoli: ovvero, l’open world.

Moltissimi si sono lanciati in lodi sperticate verso l’open world proposto in Elden Ring, arrivando anche a definirlo rivoluzionario e in grado di settare un nuovo standard. Ma è davvero così?

In questa sede analizzeremo le scelte di level e game design di From Software, per capire se effettivamente si può parlare di rivoluzione o meno.

Elden Ring ha senza dubbio convinto la critica, ma è davvero rivoluzionario?

Un Souls a mondo aperto

Possiamo essere d’accordo nel definire Elden Ring “un Dark Souls a mondo aperto”: ma questo non può certamente essere una frase sminuente. L’introduzione dell’open world in una formula consolidata come quella dei Soulslike, non è cosa da poco. Anzi, la scelta di inserire una struttura simile, in un genere così fortemente identitario, non poteva che comportare delle modifiche. Essere un Dark Souls a mondo aperto è un cosa seria e From Software ha accolto molto bene la sfida, introducendo diversi cambiamenti.

Sebbene la cara vecchia struttura del level design, tipica dei Souls, sia forte e pulsante nei cosiddetti “Legacy Dugeon”, il vero stravolgimento di Elden Ring risiede nella struttura del mondo aperto.

L’open world, infatti, si è tirato dietro una serie di modifiche al game design che rendono l’esperienza di gioco assai differente nel genere. Queste modifiche hanno il preciso compito di alleggerire la navigazione della mappa rendendo il gioco molto più accessibile e fluido rispetto al passato. Le numerose differenze sono capaci di fornire un vero e proprio parco giochi al giocatore più smaliziato che potrà sbizzarrirsi con l’incredibile varietà delle build, mai così ricche e personalizzabili.

Mai prima d’ora un Souls aveva avuto un così alta varietà di possibili build, è semplicemente impressionante.

Proprio questa è la chiave della filosofia di Elden Ring: la costruzione di un level design aperto, variegato, enorme e ricco di luoghi stracolmi di ricompense utili ad arricchire le nostre possibili build. Senza, ovviamente, dimenticare di enfatizzare l’anima archeologa dei più curiosi, i quali avranno una quantità smodata di elementi unici e narrativi che permettono di ricostruire la “storia” di quei luoghi affascinanti e antichi.

Le novità strutturali che rompono col passato

Elden Ring presenta una moltitudine di piccole aggiunte o modifiche alla vecchia formula di From Software, ma le basi di tutte queste micro-novità le possiamo riassumere in quattro macro-scelte di design che hanno, in qualche modo, creato una rottura più o meno forte con l’esperienza tipica dei Soulslike:

- La presenza della mappa

Per la prima volta in un Soulslike il giocatore potrà visualizzare una mappa del mondo di gioco. Nonostante non sia dettagliatissima, rimane comunque un elemento che permette al giocatore di non sentirsi quasi mai sperduto, isolato e senza una via di fuga. A questo si aggiunge anche la presenza di una bussola nella parte superiore dello schermo che fornisce sempre dei punti di riferimento personalizzabili ed extra diegetici, una grossa differenza nell’approccio all’esplorazione.

- Il viaggio rapido attivo fin da subito

Rispetto al capostipite della serie, in Elden Ring abbiamo accesso al viaggio rapido appena riusciamo a sbloccare uno dei numerosissimi checkpoint. Questa scelta precisa permette al giocatore di non dover ripercorrere più e più volte le stesse aree come invece accadeva in Dark Souls o Demon Souls. Il viaggio rapido cambia totalmente il nostro rapporto con il level design, ora non sarà più necessario imparare i vari anfratti ed i passaggi più veloci tra un falò e l’altro, basterà arrivarci solo una volta senza memorizzare i pattern dei nemici e le varie strade e shortcut.

- Il cavallo

In continuità con il viaggio rapido e con la presenza della mappa, il cavallo ci permette di vivere lo spazio del level design in maniera molto più rilassata: i nemici riusciranno molto raramente ad accerchiarci e il nostro destriero ci darà quasi sempre un via di fuga. Inoltre, la presenza di un mezzo di spostamento così veloce rende la morte molto meno punitiva: perdere le nostre preziose rune non è più un dramma, la bussola nella parte superiore dello schermo ci mostrerà addirittura il punto esatto in cui trovare le nostre rune cadute. Non sarà più necessario ricordare il level design per poter tornare nell’ultimo posto in cui siamo morti, basterà salire in groppa a Torrent, puntare le rune utilizzando la bussola e correre verso le nostre rune perdute.

- Mancanza di massicce barriere architettoniche

Nei vecchi capitoli era sempre molto difficile orientarsi e trovare i passaggi giusti per procedere nell’avventura (finestra rotta di Anor Londo parlo proprio di te), ora invece avremo molto spesso la strada spianata davanti a noi e sarà estremamente più semplice farsi un’idea della conformazione della mappa e della dislocazione dei punti di interesse. Inoltre, ci sarà segnalata anche la direzione vaga degli snodi principali dell’avventura grazie alla scia che fuori esce da alcuni luoghi di grazia.

Tutte queste nuove aggiunte collaborano tra loro per fornire un’esperienza di gioco più accessibile, fluida e non troppo punitiva.

La morte non fa più paura, Torrent ci porterà a recuperare le rune in batter d’occhio.

Il viaggio rapido non ci permetterà più di rimanere incastrati a Petit Londo, accerchiati da fantasmi invincibili per chi è appena arrivato al santuario del legame del fuoco, come poteva avvenire in Dark Souls. Il cavallo ci aiuterà a fare del platforming pericoloso in scioltezza e, in caso di morte, nessun problema: torno subito. La mappa, la bussola e la mancanza di barriere non ci faranno mai sentire sperduti e disorientati come in Old Yharnam. Ora siamo spinti ad esplorare, provare una strada nuova e, se incontriamo dei nemici troppo forti, potremo aggirarli o potremo aprire la mappa, selezionare un altro luogo di grazia e provare un’altra via o un’altra area dalla parte opposta del continente. Non ci sono vincoli stretti.

Niente di nuovo, tanto di tutto e grande maestria

Queste fondamentali modifiche strutturali sorreggono un fine ben preciso e ben pensato: dare al giocatore la libertà di sperimentare, sbagliare, riprovare ed esplorare l’immenso mondo di gioco.

Un game design costruito intorno a questo obiettivo diventa degno di nota grazie alla quantità e alla qualità degli elementi che lo compongono; proprio qui Elden Ring si fa capolavoro e diviene qualcosa in più che “un souls open world”.

Elden Ring ha centinaia di Boss Fight, a volte simili tra loro ma mai davvero identiche. La conformazione dell’arena può cambiare in modo sostanziale uno scontro e durante il corso dell’avventura non mancheranno sorprese in questo senso. La quantità del tutto è spaventosa e senza eguali: armamenti, armature, infusioni, ceneri di guerra, potenziamenti, bombe, oggetti per il crafting, talismani, oggetti unici con abilità attive e passive e chissà cos’altro stiamo dimenticando di citare.

Questa impressionante quantità ci spinge all’esplorazione del mondo di gioco, mai così veloce e accessibile, assumendo un connotato assuefacente proprio grazie alla varietà delle ricompense che possono cambiare totalmente la nostra build e quindi anche il nostro modo di giocare. Ma non solo: la quantità è anche nelle ambientazioni. Ci sono tantissimi luoghi, dungeon, rovine, villaggi, caverne e intere regioni variegate, dettagliate e visivamente impressionanti.

Il gioco presenta oltre 100 boss fight, alcune si ripetono ma ognuno di loro ha una particolarità che aiuta a non sentire il peso della ripetizione.

Questa quantità e questa qualità sono il carburante che rende le quattro macro-scelte di design descritte sopra una macchina perfetta. Un videogioco in grado di offrire un sense of wonder eccezionale che poi sfocia nella concretezza dei numeri delle statistiche della propria build, un lavoro pazzesco.

Arrivando al nocciolo della questione, possiamo dire che sono queste quattro macro-aggiunte, in relazione alla quantità e alla qualità dei vari elementi che rivoluzionano la struttura tipica dei souls like.

Ma davvero possiamo parlare, in Elden Ring, di rivoluzione dell’open world in toto o addirittura di un nuovo standard?

Rivoluzione si o no?

Senza nessun dubbio la struttura open world di Elden Ring ha portato delle sostanziali differenze dalla classica formula dei Soulslike. L’esperienza di gioco ricorda tanto il passato ma le novità nel game design sono talmente profonde da stravolgere l’approccio che il giocatore ha sempre avuto con questo genere. La morte fa meno paura, il level design è più aperto, gli spostamenti molto più veloci e la navigazione delle aree molto meno punitiva. L’introduzione dell’open world è stata gestita in maniera egregia da From Software la quale è riuscita, anche grazie ad un massiccio riutilizzo di asset e di animazioni, a inserire una quantità impressionate di ogni singola componente che costituisce il core gameplay. Questa stupenda fusione degli elementi è in grado di creare un costante senso di scoperta e di progressione, sia dal punto di vista della lore che dal punto di vista dell’evoluzione del personaggio.

La mappa di gioco è enorme e densa di luoghi, boss, tesori e segreti di ogni sorta, non ci sarà certamente da annoiarsi.

È bene, però, precisare che tutti questi elementi non hanno un valore rivoluzionario nell’approccio all’open world. La quantità del tutto, la bellezza degli scenari, la cura riposta nella progressione e nel senso di scoperta non possono essere parametri capaci creare nuovi standard o di stravolgere la struttura dei mondi aperti. Sono elementi unici, pensati bene e legati ancora meglio in modo magistrale, ma di certo niente di “nuovo” o “mai visto prima”.

The Elder Scrolls: Oblivion introdusse il Radiant IA: un sistema innovativo di routine e intelligenza artificiale per tutti gli NPC che popolavano un RPG open world 3D, ormai sedici anni fa. Assassin’s Creed nel 2007 cambiò per sempre l’approccio spaziale che il giocatore aveva sempre avuto con il level design, grazie ad un sistema di movimento completamente libero e senza nessun ostacolo. L’anno prima Gears Of War rivoluzionava gli shooter in terza persona con un game design costruito intorno ad un sistema di coperture innovativo e sorretto da un enemy design ad hoc. Zelda Breath Of The Wild nel 2017 immise un approccio all’open world stravolgente, basato sui sistemi, con elementi di gameplay emergente, sistema chimico e di progressione totalmente aperto.

Una rissa scatenatasi in completa autonomia grazie al Radiant IA di Oblivion.

Ecco, sono i sistemi che rivoluzionano il videogioco e settano nuovi standard: non è la quantità, la varietà e il bilanciamento di quegli elementi che abbiamo già visto e rivisto.

Elden Ring fa proprio questo: prende alcuni elementi tipici di altri giochi con struttura open world, li utilizza in modo equilibrato, pensato e preciso, e riesce a costruire un vero e proprio capolavoro, che però non rivoluziona nulla.

C’è un valore in tutto questo, c’è maestria nel fondere così bene questi elementi, nel costruire un videogioco così grande e così dettagliato con un piglio autoriale e uno story telling atipico e riconoscibile. C’è tanto di in Elden Ring, ma non c’è la rivoluzione. E va bene così.

VC

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Cronorifugio: l’illusione di rifugiarsi nel passato

Ammazzati amore mio: nuove declinazioni di maternità

Freaks Out: la guerra tra revisionismo e metafora

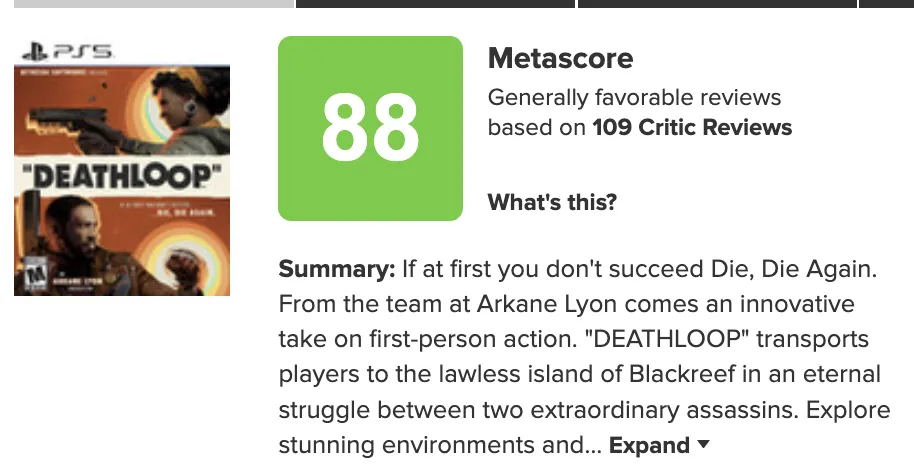

Ci siamo dimenticati troppo presto di Deathloop

Ci siamo dimenticati troppo presto di Deathloop

La religione dell’istante è un problema della modernità. E pure piuttosto serio.

Ormai almeno una volta al mese fagocitiamo un videogioco, un libro, una serie, un fumetto, un film che viene trattato a destra e a manca come se fosse l’opera definitiva, quella che può avere un lascito fondamentale sia all’interno delle rispettive industrie che nell’immaginario collettivo. Sorpresa: non accade praticamente mai, eppure la società continua a rimanere intrappolata in questo circolo vizioso di subitanea glorificazione e altrettanto repentino abbandono.

Come dite? È un modo più elegante di affermare che siamo tutti bloccati in un loop di consumo? Beh, sì. Ed è piuttosto ironico che a farne le spese – tra i tanti – ci sia finito proprio un titolo che del loop fa la sua meccanica portante: Deathloop, di Arkane Studios (2021).

Fermiamoci un momento. Questa parte dell’articolo va ben ponderata perché è un attimo e si perde il lettore al suono di un poderoso OK BOOMER, con tanto di furioso click in alto a destra (o a sinistra, dipende dal sistema operativo). Un click di disappunto.

Siccome ricevere quest’accoglienza drastica sarebbe un colpo al cuore, puntualizziamo da subito che il tema non è darci di gomito a vicenda rivangando i bei tempi di una volta in cui usciva un capolavoro all’anno ma era veramente un capolavoro mica come oggi. Anzi a dire la verità non ce ne può fregar di meno, ed è un bene che l’industria dell’intrattenimento sia in forma e che sforni prodotti validi con una buona frequenza.

88/100, altissimo. Persone che ne parlano dopo sei mesi? Quasi nessuna.

Il j’accuse riguarda, invece, i danni che ha portato questo modo di vendere, di commercializzare, che viene ben tollerato dalla stampa di categoria. Ci si aggrappa violentemente al fenomeno di turno, ne si attende messianicamente la venuta, lo si celebra per un lasso di tempo piuttosto ristretto e poi si passa a mangiare l’hamburger successivo. Così è stato anche per Deathloop, appunto. Che ha ricevuto una grossa accoglienza dalle testate nazionali e internazionali, eppure solo qualche mese dopo sembra totalmente sparito dalla discussione, senza che si sia potuta formare una vera critica e un dibattito sui punti di forza (e di debolezza) di questo videogioco.

Eppure ci sarebbe parecchio da dire, su Deathloop. Innanzitutto che è un titolo incredibilmente furbo1, che ha sfruttato la congiuntura di inizio generazione come un’arma affilata e non come un malus, ribaltando il tavolo e rendendo ciò che poteva sembrare un limite un grosso pregio. Poi, che la struttura adottata ha incidentalmente esaltato pure tutte le qualità positive di Arkane, che non sono poche. Infine, che al netto di un modo di raccontare molto traballante, trasmetta un messaggio potente ma con alcune difficoltà nel mostrarsi.

Ah, è pure artisticamente meraviglioso. Vi pare poco?

Friggere il pesce con l’acqua

Qualche tempo fa su questi schermi è comparso un contributo sull’utilizzo di una struttura ciclica all’interno del videogioco, e a cui rimandiamo per le considerazioni generali e i paragoni tra media diversi. Quello che preme sottolineare nuovamente in questa sede, è che tale scelta di Game Design sia particolarmente acuta quando, nel momento di decidere un budget per lo sviluppo di un titolo, si deve tenere in conto che quest’ultimo sarà lanciato su un mercato piccolino qual è quello di inizio generazione. Pur essendo uscito dopo una decina di mesi dal lancio delle nuove console, è impossibile evitare di pensare che la dimensione della base installata (o meglio: la previsione della dimensione della base installata) non abbia influito nella realizzazione di Deathloop.

Insomma: se sai che i tuoi acquirenti potenziali saranno pochi, puoi fare qualcosa di abbastanza insignificante (sia sul lungo che sul medio periodo) come mascherare una tech demo da titolo completo per mostrare i muscoli dei nuovi hardware, o cercare una soluzione molto intelligente per cavare il ragno dal buco.

Bene, Arkane ha cercato – e trovato – una soluzione molto intelligente.

Letteralmente lo scopo di Deathloop.

La realizzazione della struttura a loop consente, infatti, di riciclare asset e ambientazioni, dando però una consistenza narrativa all’intero impianto. Mediante cambiamenti relativamente importanti nelle mappe – condizioni meteo, ora del giorno, posizione dei nemici, dei boss e del loot – e non particolarmente onerosi da realizzare, si possono costruire degli scenari diversi, la cui staticità è giustificata dall’eterno ritorno dell’uguale. Se si aggiunge a questo disegno il principio dei vasi comunicanti dove i cambiamenti apportati nello scenario A influenzano anche B, C e D, all’interno dei quali è presente una forte espressione del concetto di videogioco sistemico, si capisce perché la ricetta di Deathloop sia quantomeno efficace.

Il level design di Arkane si esprime nella sua forma migliore proprio nel momento in cui è abbinato al concetto di loop. La ripetizione delle mappe permette di acquisire una conoscenza sempre più precisa dei modi di affrontare l’obiettivo, dalle scorciatoie per entrare e uscire dai punti di interesse fino alla posizione degli Eternalisti da affrontare e dei Visionari da eliminare. Il senso di progressione costante è dato dall’infusione delle tavolette e delle armi, che varia l’approccio consentendo di incrociare le meccaniche, con lo scopo di ottenere degli output capaci di andare anche oltre quelli espressamente previsti dagli sviluppatori (caratteristica dei cd. system games, appunto).

La mappa di Updaam, una delle zone di Blackreef.

Pertanto, la trovata di un Game Design ciclico ha rafforzato i punti di forza della software house francese, rendendo Deathloop un gioco incredibilmente riuscito nel flusso generale e nella costruzione di una curva di crescita coerente, permettendo al fruitore di smussare – loop dopo loop – le proprie debolezze, arrivando a compiere degli omicidi coreografici nel momento in cui la conoscenza gli permette una padronanza perfetta dei sistemi ludici. In effetti, Deathloop riesce in modo così convincente a soddisfare gli obiettivi che si è posto, da indurre a pensare se non sia questa la forma per eccellenza in cui i giochi Arkane trovino la loro massima realizzazione; ed è proprio in Mooncrash di Prey che ne abbiamo altresì apprezzato una forma embrionale.

Paradossalmente, per ottenere questo pacing, lo sviluppatore tende a minimizzare proprio la penalità dell’anello temporale, il cui aspetto negativo consiste nel “temere” la morte quale riavvio e che spinge a giocare in maniera conservativa. Al contrario, la presenza di un numero finito di vite prima del game over, che addirittura si rigenerano a ogni cambio di orario (e quindi di livello), lo avvicina alla frenesia di un arcade game. Questo diventa ancora più evidente nelle fasi avanzate dell’avventura, quando ormai si dispone di un arsenale notevole e di perk che assecondano lo stile che il videogiocatore si è auto-imposto (perché più consono alle sue abilità o più appagante): il muoversi attraverso la mappa con un certo ritmo, conoscendo a memoria ogni anfratto e posizione, rende praticamente impossibile morire e totalmente irragionevole preoccuparsi di questa possibilità.

Spezza o proteggi il loop. Deathloop contiene una modalità PvP.

Perciò, si potrebbe credere che Arkane a un certo punto abbia sacrificato il loop sull’altare della progressione e del ritmo, trasformando l’intera Blackreef in un parco giochi dove divertirsi a combinare gli strumenti gentilmente concessi dai creatori. Quest’idea sarebbe addirittura rafforzata dalla presenza di una IA poco scaltra e abbottonata, che fa rassomigliare pericolosamente gli NPC avversari a dei birilli, e una conduzione degli accadimenti un pizzico troppo guidata: entrambi questi fattori hanno senso nell’economia complessiva del titolo, ma sviliscono la circolarità dell’esperienza. Sembra, perciò, che già nella sezione mediana della campagna il loop diventi qualcosa che esiste solo sullo sfondo, e che ha un peso unicamente in virtù della conoscenza acquisita in passato: non sarebbe più, quindi, l’elemento centrale del titolo.

Friggere il pesce con Blaise Pascal

A venirci incontro e – almeno parzialmente – a smentire quest’idea, è proprio la funzione della narrativa. Sebbene lo scheletro di Deathloop sia di una semplicità disarmante (uccidi tutti i Visionari in un unico giorno, spezza il ciclo), è il parzialmente detto, e i temi a cui si accompagna, a presentare un certo fascino e colmare alcune problematiche.

Qualche tempo fa abbiamo discusso di raccordo ludonarrativo sulle pagine di Pop-Eye, definendolo genericamente come l’insieme di strumenti che legano (o cercano di legare) la componente ludica alla narrazione. Bene: è proprio quando si rafforza l’impressione di avvertire un eccesso – fino a diventare quasi totalizzante – del gioco sulle premesse del titolo, nel momento in cui assurge a solida realtà il dubbio di aver smarrito la centralità del loop per poter fruire di un ingranaggio gameplay-istico così intrigante e bilanciato, tramite l’eredità dei perk e delle armi da un ciclo all’altro, che emerge la natura strettamente narrativa di Deathloop.

Il fruitore, insomma, inizia a capire che cos’è Blackreef e di che cosa parla questo videogioco.

E scopre che è tremendamente simile a qualcosa già detto sul finire del Seicento:

L’unica cosa che ci consola delle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie. Perché è esso che principalmente ci impedisce di pensare a noi stessi e ci porta inavvertitamente alla perdizione. Senza di esso noi saremmo annoiati, e questa noia ci spingerebbe a cercare un mezzo più solido per uscirne. Ma il divertimento ci divaga e ci fa arrivare inavvertitamente alla morte.

B. Pascal, Pensieri, n. 171.

Non esistono, probabilmente, molte realizzazioni più plastiche del concetto di divertissement pascaliano rispetto all’isola in cui è ambientato Deathloop. Un luogo dove vivere l’eternità smarrendosi in essa, perdendo la capacità di ricordare tra i cicli e in cui ci si abbandona all’unica attività che l’uomo è in grado di produrre per non riflettere sui problemi che lo attanagliano: distrarsi. Blackreef è una perenne festa, si crogiola nella ludopatia più esasperata, nel fine a se stesso. Perfino le attività dei Visionari, i mecenati che dirigono il programma AEON, appaiono ricorsive, inconcludenti, velleitarie. In poche parole, futili. E, come nello spartito del filosofo francese, condurranno tutti – senza allarmi – alla morte.

A questo punto, il videogiocatore che inizia a trattare Blackreef come un luna park perché è diventato grande e forte, che scava nelle sue profondità fatte di bunker segreti a mò di Lost (Abrams, Lindelof, Lieber, 2004), che la rivolta come un calzino cercando di migliorare il suo arsenale e le sue possibilità, che se ne fotte della morte, non si sta allontanando dalle premesse concettuali di Deathloop; anzi, le sta espressamente perorando.

È diventato un edonista del gioco ormai modellato a sua immagine e somiglianza, e si rispecchia in esso per sfuggire dalla noia. Insomma, è un Visionario, esattamente come Colt prima del controllo. Ed ecco il nostro raccordo ludonarrativo.

A chi sta parlando, esattamente?

Ancora, è proprio la noia un altro elemento che caratterizza la gente di Deathloop. Viene quindi naturale il paragone con La noia (Moravia, 1960), in cui viene descritto questo stato d’animo:

La noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà.

A. Moravia, La noia, 1960.

In effetti è proprio il distacco dal reale che genera l’universo di Deathloop, la necessità di separarsi da un mondo probabilmente sul baratro dell’Apocalisse, o che l’ha addirittura superato. Le pedine di Blackreef appaiono come nulla più e nulla meno che annoiati borghesi, la crema di una società finita ma ancora capace di prendersi in giro – almeno nel nostro tempo – fino agli anni Ottanta del volere è potere.

Un ripudio orgiastico (nel vero senso della parola) dell’esistenzialismo, in cui la domanda sul significato dell’esistere è ormai totalmente smarrita. La noia porta con sé addirittura la perdita della memoria; in effetti anche il videogiocatore non sa più cosa ha fatto prima di svegliarsi sulla spiaggia. Solo l’uccisione, intesa come sopraffazione più brutale dell’uomo sull’uomo, permette di ricordare. E, come gli Eternalisti, anche il videogiocatore vuole allontanarsi dalla sua realtà per godere di uno spazio infinito.

Un esempio di narrazione autodiegetica. Divertente.

La stessa estetica di Blackreef, così brillante, positiva e figlia degli anni Sessanta (casualmente il periodo in cui il Moravia rifletteva a sua volta su temi simili) inizia ad apparire presto volutamente dissonante rispetto al cosa si vuole veicolare. Va sottolineato, però, che il messaggio non emerge mai in tutta la sua potenza: Arkane non appare in forma smagliante, e la commistione tra una narrazione fortemente diegetica nei menù e nelle frasi a schermo spesso non comunica bene con lo “show, don’t tell” tipico degli audiolog o dei file di testo. Lo stesso finale si presenta troppo anticlimatico e sintetico, sebbene interessante nei suoi riverberi metanarrativi in cui il gioco viene terminato perché non più divertente.

Friggere il pesce con la Rivoluzione

Il lascito di Deathloop non è, quindi, banale. Non lo è per l’esaltazione di un gameplay perfettamente bilanciato mediante l’uso del loop a cui si accompagnano dei meccanismi sistemici decisamente validi, e men che meno nell’immagine del mondo come luogo ludico dei borghesi annoiati.

Da questo punto di vista, l’eredità del videogioco di Arkane non può essere sottovalutata: insegna a spezzare una routine, ad assumersi le responsabilità del cambiamento e a reagire. Insegna a fare la Rivoluzione. D’altronde Deathloop, pur mascherandolo abbastanza bene con una narrativa fin troppo diluita e diverse sovrastrutture, rimane un gioco con un certo sottotesto politico.

I Visionari. Artisti, scienziati, imprenditori. Tutti annoiati?

Il termine rivoluzione – dal latino revolutio – indicava inizialmente un movimento degli astri celesti che si concludeva nel punto di partenza, per poi ricominciare: un loop, appunto. È solo nella concezione moderna che ha assunto un significato diverso e antitetico, cioè di rottura dell’ordine delle cose. I concetti di circolarità ed eversione sono legati indissolubilmente; in questo senso, un titolo che parla di rivoluzione, legandola alla rottura di una struttura (anche ludica) ad anello, sembra aver colto decisamente il cuore della questione.

D’altronde non si può non notare come, tra i vari anelli da spezzare, ci sia anche quello del consumo di cui discutevamo in apertura: questo è pur sempre un pezzo sul loop, eh.

Che ha visto proprio in Deathloop una delle ultime vittime di cotanto meccanismo perverso, il quale non permette di focalizzarsi per davvero su qualcosa prima di passare alla successiva. E che ci ha portato troppo presto a dimenticare questo gran lavoro di Arkane.

Adesso, però, è tempo di ricordare.

AAS

NOTE:

1 È talmente furbo da aver riciclato gli asset di Dishonored ponendosi nello stesso universo, come emerge da una presentazione di Bethesda.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Eroi di Inio Asano: tra paradossi e mali sociali

Cyberpunk 2077 e Deus Ex non sono affatto gemelli siamesi

Viaggio introspettivo in “È stata la mano di Dio”

Viaggio introspettivo in “È stata la mano di Dio”

Due strade si incontrano ortogonalmente come tende di un sipario, a introdurre un atto di pura simmetria, avvolto nel manto dispersivo della notte – sotto lo sguardo del regista Antonio Capuano e di un occhio attento che, affascinato, seguirà le sue orme.

Al centro della Galleria Umberto I degli anni ’80 – ’90, apparentemente legato al vuoto, pende a testa in giù un uomo, un attore. La figura dell’appeso è entrata a far parte dell’immaginario collettivo, attraverso le spiegazioni sull’onirico e la cartomanzia. Sebbene possa sembrare tingersi di significati prettamente negativi a causa della sua immagine di strenua immobilità, in realtà l’appeso rappresenta il sacrificio nel risiedere in tale posizione per superare condizioni sfavorevoli e calamità senza uscirne lesi; rappresenta la necessità degli sforzi per perseguire degli obiettivi. E in questo pare quasi racchiudere il senso dello scambio equivalente:

È impossibile creare qualcosa dal nulla. Se si desidera ottenere qualcosa bisogna offrire in cambio qualcos’altro che abbia lo stesso valore. Questa è la base dell’Alchimia e viene chiamato Scambio Equivalente.

Fullmetal Alchemist – Hiromu Arakawa

nonché dell’intero film È stata la mano di Dio, dove la perseveranza è una delle parole chiave.

Si tratta di un film autobiografico – che contiene sul piano narrativo qualche rivisitazione – prodotto dalla cinepresa e dalla penna di Paolo Sorrentino. Sin dalla sua prima apparizione sul grande schermo, avvenuta il 7 settembre 2021, è stata definita una pellicola intima, commovente. È un film che parla del cuore pulsante di una città, di Napoli, della sua anima eternamente incompresa; ma anche una pellicola che si fa metafora della vita con una venatura più nostalgica e malinconica. Il cast vede attori esordienti e talentuosi come Filippo Scotti, che si aggiudica il Premio Marcello Mastroianni alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Marlon Joubert, Sofya Gershevich, Biagio Manna; e attori già noti nel panorama della Settima Arte come Lino Musella, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Enzo Decaro, Luisa Ranieri e Toni Servillo – il quale insieme al regista vanta sei collaborazioni in lungometraggi: L’uomo in più (2001), Le conseguenze dell’amore (2004), il Divo (2008), La grande bellezza (2013), Loro (2018); e, per finire, proprio È stata la mano di Dio.

Il film appare come uno spaccato che non dà però l’impressione di essere disunito, bensì di rappresentare un insieme. La prima parte di È stata la mano di Dio è più ironica, sardonica, che descrive al contempo una Napoli colta, specchio dei parenti di Fabio che sono sì benestanti e cerimoniosi nell’utilizzo delle parole, ma sanno essere anche paesani e alla mano; mentre la seconda parte è più antica, porosa, con quei paesaggi che affondano nei palazzi storici e nel blu di un mare che non si fa simbolo di spensieratezza ma che diventa piuttosto altare dei pensieri imperanti di Fabio a cui riesce a dar voce solo a fine pellicola.

Per chi non si è ancora appropinquato alla visione, il plot del film non risulta subito chiaro. Il titolo altro non è che l’appellativo del celebre gol di Diego Armando Maradona nei quarti di finale del mondiale del 1986, ai danni dell’Inghilterra. Ma, la cosiddetta “mano di Dio” possiede all’interno del film una duplice motivazione: enfatizzare l’importanza della sua figura per il protagonista – alter ego di Sorrentino – nonché per i napoletani nel contesto storico e culturale degli anni ’80; dare un nome a un aneddoto personale che combacia con una partita a cui assistette il regista stesso.

Paolo Sorrentino era solito accompagnare i genitori presso la casa vacanza sita a Roccaraso ma, quel giorno, quando all’epoca aveva soli sedici anni, gli fu concesso di seguire il Napoli in trasferta. La gioia derivata da questa concessione fu subito smorzata al suo ritorno, apprendendo del tragico incidente: i genitori morirono durante il sonno per avvelenamento da monossido di carbonio. Il titolo, dunque, assume toni fatalistici racchiusi nella frase “Il Napoli e Maradona mi hanno salvato la vita”

Un incontro solenne

[DISCLAIMER: da qui in avanti sono presenti spoiler sulla trama di È stata la mano di Dio]

È stata la mano di Dio – Patrizia (Luisa Ranieri) poco prima dell’incontro con il piccolo monaco.

“Napule è mille culure”, cantava Pino Daniele, omaggiando una città dalle mille sfumature, fatta di bellezza, ma anche di contraddizioni e paure. La Napoli di questo brano iconico è la stessa che fa da cornice spaziale e temporale durante tutta la durata del film – inseguendo con lo sguardo le panoramiche del cineasta Paolo Sorrentino -,che potremmo definire comprimario, al fianco di Fabio Schisa, in una rappresentazione della città simile a un quadro di più composizioni che si sovrappongono. Il reale e il surreale si mescolano seguendo un’unica prospettiva, quella della speranza. Sorrentino descrive la realtà scavando nelle tradizioni tramandate oralmente di generazione in generazione. Folklore, magia, scaramanzia, fede e superstizione sono tutte forme di cultura onnipresenti in una città stratificata come Napoli e che si traducono nella smorfia con l’interpretazione dei sogni, quali il “miracolo” di San Gennaro o in figure come O’ munaciello e a’ bella ‘mbriana. Per non parlare delle leggende sui fantasmi e sulle streghe le cui anime sono relegate a castelli e case dove ancora si sentono gli echi di urla strazianti. A Napoli il passato e il presente si fondono districandosi dalle vie di San Gregorio Armeno a quelle di via Toledo e del Vomero. È proprio attraverso queste componenti che Sorrentino ci offre un’immersione a 360 °.

Il richiamo popolare in È stata la mano di Dio è presente nei momenti conviviali sui balconi, nelle tradizioni e nel linguaggio colorito dei personaggi che ricorrono a termini storici come “babbasone” (uomo ingenuo, facilone e dalla grossa stazza) e “battilocchio”. Quest’ultimo, derivante dal vocabolo francese battant l’oeil, veniva usato per indicare un’antica cuffietta femminile che ricadeva sugli occhi. Ma lo stesso sostantivo è stato poi impiegato a Napoli per indicare una persona che sembra essere sempre frastornata e stordita, facendo un’analogia a coloro che, indossando quell’indumento, risentivano di una vista annebbiata.

Tornando alle scene presenti nel film, il primo personaggio che ci viene mostrato è la seducente ed enigmatica Patrizia, in coda – dietro una fila di volti anonimi – alla fermata dell’autobus, con un abito attillato stretto in vita da una cintura a esaltarne le forme. Ma l’attesa, che si prospettava lunga, viene subito interrotta da una visione: l’arrivo di una macchina dai vetri oscurati, con a bordo due persone, che si riveleranno essere San Gennaro e Luigino Serra. La donna, con un misto di incredulità e scetticismo, mostra parvenza di dubbio. Tuttavia l’uomo, sotto le spoglie del Santo, dimostrerà di conoscere la sua vita e il suo dolore scaturito dall’impossibilità di avere figli e, per convincerla a salire, si giocherà la carta del miracolo, ovvero di sapere come fare affinché resti incinta del marito Franco. D’altronde, si sa che la speranza è l’ultima a morire.

Patrizia, in un misto di disperazione e ottimismo, decide di tentare la sorte, finendo per accettare l’invito. Ma la strada del ritorno li condurrà a un’altra destinazione. Giungono in un palazzo antico, per poi entrare in una stanza in rovina, con mattonelle staccate dal pavimento, e rischiarata al centro da un fulgido e monumentale lampadario che ancora agganciato al soffitto, ma non più sospeso, riversa a terra – conferendo all’intera scena un’aura di solennità. Non è un caso che nel mondo onirico, un sontuoso lampadario simboleggi un incontro solenne o una grande opportunità da cogliere. Infatti, tutto d’un tratto, Patrizia, con gli occhi sbarrati dallo stupore, intravedrà un piccolo uomo, abbigliato con un saio francescano, farsi avanti a piccoli passi; e lo riconoscerà di primo acchito come il Munaciello. Il monaco bambino si avvicina e silenziosamente lascia dei soldi all’interno della sua borsetta. Sarà San Gennaro a dirle di chinarsi e baciargli il capo perché “porta bene”.

Cosa rappresenta quindi quest’arcana figura?

Secondo la leggenda, parliamo di uno spirito con sembianze di un uomo di bassa statura, vestito con un saio e con fibbie argentate sulle scarpe, che indispettisce gli abitanti o li propizia, a seconda delle proprie simpatie. Si dice sia solito lasciare soldi all’interno delle abitazioni, creare disordine o scompiglio, fare scherzi innocui che si tramutano poi in numeri da giocare al lotto e importunare le belle donne con palpeggiamenti – ripagando lo spavento con delle monete. Le dicerie sul monaco sono tante e sono state soggette, col passare del tempo, a variazioni: ma tutte hanno in comune l’attribuirgli capacità magiche, fuori dall’ordinario. Non bisogna dimenticare però che, sempre secondo la tradizione, non si può divulgare la notizia della magia, altrimenti finirebbe per dissolversi con la stessa fugacità con cui ha avuto luogo.

Facendo ricorso al mito, Sorrentino, da un lato attribuisce alla scena un maggiore impatto visivo e dall’altro restituisce fedelmente la realtà illusoria nella quale Patrizia si rifugia al fine di sovvertire un destino che non vuole accettare e che l’ha privata del suo sogno. Il regista si serve di elementi simbolici e surreali per adottare la prospettiva del personaggio, ma poi si rifà a una realtà più tangibile, a una magia reale e palpabile, quella vissuta dai napoletani con l’arrivo di Maradona nel 1984.

Trama e analisi dei personaggi di È stata la mano di Dio

A delineare i contorni della Napoli degli anni ’80, che fa da sfondo al nuovo film sorrentiniano, appaiono luoghi e oggetti in funzione di una narrazione all’insegna del dettaglio. Compongono questo campo visivo Piazza Plebiscito gremita di vetture, il culto di “El Pibe de Oro“, i walkman simbolo di una generazione, la voce di Fellini e il suo citazionismo.

È stata la mano di Dio – Fabio Schisa e la Sig. Gentile a Massa Lubrense.

Il protagonista, Fabio Schisa, è un ragazzo che vede le cose da lontano, ma con una lente d’ingrandimento; è timido e introverso, ma questo non vuol dire che non abbia nulla da dire o da raccontare. S’interroga di continuo sul suo futuro, ha paura di esporsi, di non essere all’altezza delle sue aspettative, della concatenazione di immagini che si forma nella sua testa e alla quale vorrebbe dar vita. Adolescente di sedici anni, uno dei tre figli di Saverio e Maria, frequenta il liceo classico presso l’istituto Don Bosco Salesiani e i genitori ne vanno orgogliosi. Alle sue uscite raffinate – con riferimenti a grandi letterati, durante le lunghe tavolate e chiacchierate con i parenti, questi ultimi ribadiranno compiaciuti la sua formazione. La sua quotidianità è totalmente condivisa con la famiglia, dai pomeriggi a casa alle riunioni familiari dove un sorriso stampato in faccia è d’obbligo; e diciamocela tutta, qualche risata la strappa anche a noi spettatori.

Il padre, Saverio, è un uomo tutto d’un pezzo: fa il banchiere di professione ed è noto per le sue ardite battute da fuori classe. La madre, Maria, è il focolare della famiglia: il calore che emana penetra nelle pareti di casa e si propaga in ogni luogo dove mette piede; ma è anche un’amante degli scherzi, le piace pungolare la Signora Gentile, esibirsi con la giocoleria e usando le prime cose che le capitino a tiro: le arance. Il fratello, Marchino, è l’opposto di Fabio, è evidente a partire dalle prime scene: mentre lui è ancora a letto a petto nudo tra le lenzuola disfatte, in ritardo per l’università, Fabietto è sempre in ordine, puntuale. Questa diversità, però, non rappresenta una barriera al loro rapporto: entrambi offrono la propria spalla all’altro quando la testa si fa pesante e si sente la necessità di alleggerire i pensieri.

La verità, Fabié è che non si sa mai cosa succede veramente nelle case degli altri.

È stata la mano di Dio

In questa baraonda di persone diseguali, due tra loro sembrano distinguersi più di tutte: la Signora Gentile, il cui nome è quasi ossimorico per via del suo dirompente carattere, è definita la donna più cattiva di Napoli dalla sua stessa consuocera. Tuttavia, dietro il suo fare burbero, si cela una persona in grado di cogliere il dolore, le rughe, i solchi e i mali della vita in un’ottica in bianco e nero. Zia Patrizia, come lei, è sempre in disparte, subisce le percosse del marito e reagisce alle ingiustizie della vita con comportamenti avventati e atipici. Eppure, malgrado le apparenze, anche altri componenti della famiglia tireranno fuori i propri scheletri dall’armadio.

Due cose essenziali uniscono questo nucleo familiare così ricco e dissonante: l’affetto e la passione calcistica. Nonostante il film non si concentri sulla vita di Maradona, il suo nome e la sua memoria faranno da leitmotiv. Sarà intravisto in una scena, lo rivedremo nella tifoseria partenopea e nelle animate discussioni familiari circa il suo improbabile acquisto dall’allora Presidente Corrado Ferlaino. Ma, tra le mura di casa, si consuma una tragedia: la morte dei genitori di Fabio provoca una rottura e costringe il protagonista a crescere repentinamente, senza preavvisi. Dietro un giovane “allampanato” – come verrà definito da Toni Servillo in un’intervista per Netflix – si nasconde un fardello difficile da sostenere. La vita continua, lo sa bene, e ogni pensiero finirà per scontrarsi con un futuro che, volente o nolente, arriverà a bussare alla sua porta. Fabio non riesce a godersi l’attimo come fa il fratello, l’aria che respira ormai lo asfissia, gli ricorda con prepotenza un passato che è in ogni luogo del presente.

Ma qual è il suo sogno? Cosa vuol fare da grande?

Fabio, anche se ha visto solo tre o quattro film, sa di voler fare Cinema. Ne è consapevole quando va a teatro e vede Julia esibirsi sul palco, lo sa quando intravede la locandina di C’era una volta in America di Sergio Leone e quando si ritrova in una Galleria Umberto I riadattata a set cinematografico. Solo che i suoi sogni sono rimasti stipati a lungo nei cassetti, e lasciarli liberi richiede fiducia. La prima alla quale avrà il coraggio di dirlo è sua zia Patrizia, una donna che considera una musa, la prima che ha smosso in lui sentimenti che vanno oltre all’affetto familiare. Fabio ne è attratto, non solo sul piano estetico: la guarda con ammirazione, ricorda ogni momento in cui l’ha vista e si fida delle sue parole, persino quando appaiono deliranti. Da quel momento in avanti raccontare le sue aspirazioni sarà più semplice: renderà complice delle sue idee persino il suo amico Armando, e per ultimo il regista Antonio Capuano. Quella che appariva come un’idea pazza si rivela più concreta di quel che potesse immaginare.

È stata la mano di Dio sottolinea implicitamente l’importanza del dialogo. Saverio non sa che il figlio non ha una fidanzata, che non ha amici con i quali trascorrere il suo compleanno. Fabio era ignaro della doppia vita del padre, che otto anni prima ha avuto un figlio con un’altra donna. Ma parla anche di perseveranza, del coraggio di coltivare le proprie ambizioni, dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo, della complessità umana e delle infinite maschere che possono appartenere a una singola persona.

Elaborazione di una mancanza

Sono tante le sfumature che accompagnano un’emozione e poche sono le parole che ne descrivono perfettamente l’essenza, circoscrivendo in esse vere e proprie perifrasi. Tra le 156 parole illustrate dalla ricercatrice Tiffany Watt Smith nel libro “Atlante delle Emozioni Umane”, Awumbuk supplisce all’impossibilità di spiegare in italiano, con un singolo termine, le emozioni provate dal protagonista del film in seguito alla morte dei genitori. Awumbuk è una parola ricorrente nella tribù Baining (in Papua Nuova Guinea) che designa una profonda nostalgia scaturita dall’assenza di persone che fino a poco prima ci hanno fatto visita e che hanno lasciato, là dove prima erano presenti, tracce di un vuoto difficile da colmare. Per Fabio Schisa questo stato d’animo si prolunga, alberga in lui per più di un attimo, più di un giorno; aleggia in ogni angolo della casa.

È stata la mano di Dio – Ripresa delle stanze in seguito alla morte dei genitori.

La casa non è solo un luogo dove dimorare: è una scatola di ricordi in formato grande, intrisa dell’anima di chi ci abita. Sentirsi a casa è una sensazione che denota sicurezza, l’essere in possesso di un luogo felice dove fare ritorno. Le stanze che prima erano luminose, vitali, nelle immagini sopra allegate sono private della loro energia, dei loro alimentatori. Nelle inquadrature di Sorrentino ora ci restituiscono uno stato di abbandono: gli oggetti non saranno più usati dai loro proprietari, le stanze non emetteranno più suoni. Tutto giace nella penombra, nella staticità, nel ricordo di un passato irrestituibile.

“La solitudine è il teatro dei risentimenti“, asserisce Cheyenne in This must be the place, diretto anch’esso da Paolo Sorrentino. La solitudine provata da Fabio lo divora, è generata dalla rabbia, dal risentimento e soprattutto dall’assenza di risposte da dare alle domande su questo tragico evento. Con la perdita dei genitori, la quotidianità di Fabio viene di punto in bianco spezzata e con essa vengono spazzate via anche le uniche certezze fino ad allora conseguite.

Il silenzio assordante si contrappone a un’ipertrofia pensante: dove sono finite le risate, quella telepatica comprensione padre – figlio, le carezze della madre, il fischiettio dei genitori come gesto d’amore e di saluto?

Fabio reagisce dissociandosi dal dolore e prendendo le distanze dalla realtà – una realtà considerata scadente. Al cimitero, quando i parenti si accalcano per fargli le condoglianze, appare impassibile, il suo condotto lacrimale è prosciugato, le lacrime non sgorgano dagli occhi come accade agli altri. Sua zia gli dirà con fare materno di piangere, in quanto gli avrebbe fatto bene. Ma non siamo marionette manovrate dai fili di un giostraio, perché indursi a manifestare emozioni non ancora percepite, nel nome dell’apparenza?

È vero, le lacrime sono una terapeutica valvola di sfogo, una reazione messa in atto, in caso di stress o sofferenza, per allentare la pressione. Questo però non accade sempre, le lacrime possono essere trattenute volontariamente o involontariamente quando una situazione stressante o traumatica non è stata elaborata. Infatti, quando Fabio fa visita alla zia presso un centro psichiatrico e le dice di non aver pianto, lei risponde con un’affermazione molto semplice ma carica di senso: “significa che non è il momento”.

L’elaborazione del lutto può avvenire in tempi diversi e avere un ciclo differente a seconda della persona ma, in genere, le fasi a cui ci si ritrova a far fronte sono cinque e sono state formulate nel 1969 dalla psichiatra svizzera Elisabeth Kübler Ross. Abbiamo quindi: la fase della negazione (o del rifiuto), la fase della rabbia, lo stadio di patteggiamento o contrattazione, la fase della depressione e infine quella dell’accettazione. La complessità con cui si manifestano è invece direttamente proporzionale all’intensità del legame affettivo avuto. Con l’avanzare delle scene, nei dubbi e nelle reazioni di Fabio possiamo individuare le prime tre. L’improvvisa e inaspettata morte dei genitori sconvolge tutti, persino i medici che sono abituati a dare un volto alla morte, si rifiuteranno di dare la dolorosa notizia, passando il compito ai colleghi. A causa dello shock, Fabio si difende negando l’accaduto e, quando arriva la sofferenza, s’infuria con il mondo e la vita stessa, disprezzandola.

Senta, Capuano, la vita ora che la mia famiglia si è disintegrata, non mi piace più. Non mi piace più, ne voglio un’altra, immaginaria, uguale a quella che tenevo prima. La realtà non mi piace più, è scadente.

È stata la mano di Dio.

Ma quelle stanze vuote gli ricorderanno anche che è tempo di agire, che non può rintanarsi a lungo in un tesseratto immaginario. Non può cambiare le cose. Con questa consapevolezza, sebbene non sia ancora in grado di essere felice, riprende il controllo della sua vita. Si toglie quel dannato peso della prima volta, consumando il suo primo rapporto sessuale con la vecchia vicina di casa – La Baronessa – seguendo il consiglio del padre; e ancora per la prima volta, si tuffa in nuove esperienze, si addentra in una Napoli notturna e misteriosa in compagnia dell’amico Armando.

L’integrità alla base dell’identità del singolo e della sua crescita

Ll’e a capi’ tu solo, ll’e a capi’ tu solo, sfaccimm’. Non ti disunire schisa, non ti disunire mai, Schisa, non te ‘o ppo permetter…

È stata la mano di Dio.

Negli ultimi frammenti di È stata la mano di Dio, scorgiamo una personalità di Fabio prima celata, incompleta: dove prima le parole erano sommesse, misurate – quando si trattava di parlare di sé – nello scambio di opinioni con Antonio Capuano si fanno sentire, cominciano a pesare. Alcuni pensieri assumono credibilità solo una volta esternati, e Fabio – non più Fabietto – acquisisce nuove consapevolezze sulla propria identità e sulla proiezione di se stesso nel futuro. Questa conversazione accesa tra lui e colui che considererà il suo mentore non è altro che un palco “delle confessioni”, dove le proprie paure prendono forma trasformandosi in suoni, dove le parole non sono più timorose di uscire con un groppo alla gola, dove Schisa ha finalmente il coraggio di ammettere, senza vergogna, quale sia il suo sogno. I sentimenti soppressi non sono più un tremolio incessante, ora ha il controllo. Ora sa qual è la sua meta.

È stata la mano di Dio – Filippo Scotti nei panni di Fabio Schisa.

Non è un caso che questa messa a nudo avvenga sia metaforicamente che non. Fabio e Capuano si spogliano come se si conoscessero da anni. Lo sfondo di questo scenario a tratti drammatico, teatrale, è ancora una volta il mare. Non il mare cristallino del giorno inondato di luce solare, è un mare fosco, notturno, misterioso e rischiarato appena dalla luna. Allegoricamente, un mare calmo simboleggia uno stato tranquillo, di quiete, uno sfondo che il regista associa alla spensieratezza della prima parte del film, quella dedicata alla famiglia, dove le risate sono la vera colonna portante, la saldezza di quelle unioni così singolari ed eterogenee. Ma di notte, il mare si tramuta in un ammasso d’acqua indistinto, capace solo di riflettere, e cosa risiede sotto quello strato di superficie è impossibile da rilevare, proprio come l’inconscio. In questa scena, il mare personifica l’inconscio, le emozioni dissimulate e non affrontate, le difficoltà riscontrate da Fabio nel vedere in profondità. Bisogna toccare, frugare, immergersi per apprendere cosa c’è al di là di quegli scogli.

Dunque, cosa vuol dire Capuano, in È stata la mano di Dio, con la fatidica raccomandazione: “Non ti disunire“?

Fabio s’interroga sul significato, chiede al regista cosa intenda, ma senza ricevere delucidazioni; dovrà capirlo da solo, gli dice. Disunirsi ha come sinonimi separarsi, dividersi, sfaldarsi, disgregarsi. Un oggetto disunito è un oggetto privo di unione, di coesione: è disorganico. Una persona disunita è una persona priva di coerenza e integrità. Capuano vuole comunicargli di restare integro e fedele a se stesso. Di non scappare, rinnegando le sue origini.

Da questo punto di vista, i dubbi di Schisa sul suo posto nel mondo e sull’integrità trovano un punto di incontro con la storia di Marjane Satrapi, raccontata nel film di animazione Persepolis e l’omonima graphic novel autobiografica.

Persepolis (2007), “Storia di un’infanzia” – un film di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.

I due autori, Satrapi e Sorrentino, traducono in termini cinematografici una realtà intima capace di restituirne una tangibile, nella quale gli spettatori riescono a immedesimarsi. Entrambi, in un susseguirsi di immagini, connotano il loro paese natio attraverso ricordi personali e familiari. I luoghi, la storia, la famiglia, ricoprono la stessa valenza. Marjane, sin dalla tenera età, prende coscienza del fatto che la frase “L’uomo è artefice del proprio destino” è una frase che va contestualizzata, non attuabile per chiunque e in qualsiasi angolo del mondo. Il film si muove attraverso i suoi occhi, quelli di una bambina di nove anni che crescerà nel corso della storia con non pochi ostacoli. Da bambina, poco prima della rivoluzione iraniana, le speranze di cambiamento erano tante, ma furono infrante lentamente quando presero il sopravvento i fondamentalisti islamici, riducendo ulteriormente le libertà della popolazione e imprigionando migliaia di persone.

A fornirle un piccolo spiraglio di luce – e speranza – sono i genitori, dotati di grandi valori e apertura mentale; insieme la aiutano a trovare una via d’uscita, a costo di allungare le distanze e sacrificare la vicinanza della figlia. Quando scoppia la guerra tra Iraq e Iran, di fronte a una società sempre meno laica, i genitori – spinti da un naturale istinto protettivo – convincono la figlia a espatriare e proseguire i suoi studi al liceo francese di Vienna, credendo di garantirle un futuro più roseo. Marjane però non si adatta bene alla vita europea.

Torna in Iran, ma suo malgrado si ritroverà di fronte a un paese in condizioni peggiori di come lo aveva lasciato. Per sopravvivere e non lasciarsi sopraffare dalla depressione, trova degli espedienti per restare. Decide di sposarsi, ma la vita coniugale si rivela deludente, così come il ritorno nel Paese nativo. Di fronte a questo susseguirsi di delusioni, Marjane, amareggiata e disillusa, chiede il divorzio, abbandona Teheran e si trasferisce a Parigi, lasciandosi dietro la famiglia. Ma è la nonna a strapparle via quel velo di Maya che la imprigionava e rendeva inconsapevole della sua essenza; è lei a rappresentare un ruolo centrale, una fonte di saggezza alla quale la nipote può attingere in quei momenti di disorientamento, dove tutto appare sbiadito e privo di senso. Proprio come Antonio Capuano con Schisa, la nonna ricorda all’ormai adulta Satrapi di non dimenticare mai da dove viene, di non perdere la propria autenticità.

Non dimenticare mai chi sei e da dove vieni

Nonna: Dunque, e così sei francese?

Marjane: Nonna, smettila.

Nonna: No, era solo una domanda…non sapevo che fossi francese! Tutto qui!

Marjane: Se credi che qui sia facile essere iraniana. Come dico da dove vengo, mi guardano come una selvaggia. Per loro siamo dei pazzi fanatici che passano il tempo a urlare e a picchiarsi Nonna: Pensi che sia un motivo per rinnegare le tue origini? Ti ricordi quello che ti avevo detto? Resta integra e coerente con te stessa.

Marjane Satrapi – Persepolis

Per Marjane mantenere intatta la sua integrità non è stato facile. Durante la sua permanenza a Vienna è stata oggetto di pregiudizi e cliché. Il desiderio di voltare pagina e integrarsi l’avevano spronata a costruirsi un’identità fittizia. Ma, da una prospettiva esterna, la versione costruita stride con il linguaggio del corpo di quella lasciata sopita. Non è possibile ricavare felicità da relazioni basate su contraddizioni. Le radici ci auto-definiscono.

Questo meccanismo di difesa, secondo Carl Rogers – noto psicologo americano del ‘900, tra i fondatori della psicologia Umanistica e dell’approccio centrato sul cliente -, deriverebbe dall’ostinata ricerca di accettazione all’interno di un gruppo o di altre interazioni sociali e dalla conseguente paura di non essere approvati, finendo per tendere a una marcata incongruenza. Le azioni mirate a compiacere gli altri danno alla luce un sé inautentico, che agisce con incoerenza rispetto alla natura dei propri pensieri. Secondo Rogers, tale comportamento si ripercuote negli obiettivi prefissati. È solo attraverso una sinergia tra mondo interiore e mondo apparente che la realtà assume importanza e le relazioni diventano reali.

“Ogni persona è un’isola in sé stessa, e lo è in un senso molto reale, e può gettare dei ponti verso le altre isole solamente se vuole ed è in grado di essere se stessa.“

Carl Rogers

L’integrità non è vincolata al luogo di appartenenza: è autoanalisi, un costante lavoro interiore, che non si arresta con l’avanzare dell’età. Viaggiare aiuta in questa direzione, aiuta a comprendere meglio la realtà nella quale si è vissuti e quelle confinanti. Sia la protagonista di Persepolis che di È stata la mano di Dio riflettono con insistenza sull’avvenire, viaggiano con la mente e con il corpo, cercando di restare con i piedi ben spianati a terra e, soprattutto, cercando di non perdersi. Fabio Schisa non seguirà il consiglio di Antonio Capuano.

Non resterà a Napoli, lo rivedremo in treno da un finestrino, con le sue solite cuffie e il suo solito walkman, mentre aspetta che il treno – con destinazione Roma – parta. E, soltanto alla fine, in quegli attimi, renderà anche noi spettatori partecipi della musica, sulle note di Pino Daniele. Come quando, dopo ore trascorse a meditare, si è così assuefatti dai propri pensieri da prediligere il silenzio. La musica si ferma, ma solo per poco, giusto il tempo di riprendere fiato. La musica ora non è più in pausa, “è tempo di guardare al futuro” – riprendendo il consiglio della Baronessa. Quasi a indicare che da lì in poi tutto sarebbe cambiato.

“Guardare è l’unica cosa che so fare”

È stata la mano di Dio.

Ma osservare è una molteplicità di cose. Il tempo è rivelatore e ci ha ampiamente dimostrato che Sorrentino è capace di andare ben oltre alla mera osservazione.

LC

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Le donne giapponesi di Aoi Ikebe: Princess Maison e Mamma

Le donne giapponesi di Aoi Ikebe: Princess Maison e Mamma

Non si sa molto su Aoi Ikebe, mangaka giapponese che si presenta, in un autoritratto, come una graziosa figura dall’espressione buffa, coi capelli corti e gli occhiali: potrebbe benissimo essere la protagonista ideale di uno dei suoi manga.

Autoritratto di Aoi Ikebe.

Conosciuta in Italia soprattutto grazie alla serie Princess Maison, pubblicata in 6 volumi da Bao Publishing per la collana Aiken a partire da settembre 2020, Aoi Ikebe ha portato un’ondata di delicata innovazione nel panorama del manga contemporaneo.

Protagoniste delle sue opere sono donne giapponesi alle prese con la vita, il lavoro e le relazioni nella grande capitale metropolitana, Tokyo. Una giovane donna che lavora in una sartoria di abiti occidentali (Tsukuroi Tatsu Hito), una ragazza alla ricerca della casa perfetta (Princess Maison), il rapporto di alcune mamme con i loro figli (Mamma). Il talento dell’autrice sta nell’illustrare situazioni estremamente semplici e quotidiane con una profondità umana tale da farci rendere conto di quanto le piccole cose a volte contengano un mondo intero, ma anche nel ritratto delle donne che vivono nella società giapponese contemporanea, tra tradizione ed emancipazione.

Princess Maison: sentirsi a casa, contro ogni pregiudizio

Sachi ha quasi trent’anni, lavora come cameriera in una catena di Izakaya e ha un sogno: comprare la casa perfetta, dove vivere in serena solitudine nella capitale nipponica. La missione della giovane donna non è, però, facile a compiersi in una metropoli come Tokyo. Infatti, i prezzi degli appartamenti sono alle stelle e il tradizionalismo sociale teme ancora l’indipendenza e l’autodeterminazione femminile, spingendo molte donne a trovare marito il prima possibile, in modo da da potersi dedicare completamente alla famiglia senza doversi preoccupare troppo delle “cose da uomini”.

Aoi Ikebe sceglie di andare contro questa visione conservatrice del ruolo femminile. Sachi è fisicamente minuta, piuttosto timida e taciturna: sembra quasi una bambina. Nessuno, a vederla, penserebbe che il suo principale scopo nella vita sia quello di trovare un posto in cui vivere tutta sola.

Ma lei, nonostante il lavoro full-time e l’affitto da pagare, non perde nessuna delle visite guidate organizzate dalla società immobiliare Mochii e, soprattutto, non si lascia mai abbattere, ignorando con tranquillità i pregiudizi sociali e i consigli non richiesti da parte delle persone che conosce.

Sachi, la protagonista.

Se mai dovessi sposarmi, allora discuterò sul da farsi con il mio futuro marito. ma per prima cosa voglio provare a vivere con le mie sole forze… solo dopo potrò pensare di condividerla con qualcuno.

Sachi parlando della sua futura casa, Princess Maison vol. 2

La storia di Sachi è intramezzata da episodi che raccontano la vita di altre donne, anche loro alle prese con la quotidianità della vita e con la propria interiorità, tutte in qualche modo legate dal rapporto con la propria casa. Tra queste, le due impiegate dell’agenzia immobiliare frequentata da Sachi: pian piano si affezioneranno a lei, arrivando a stringere un rapporto di amicizia che, per una Sachi abituata alla solitudine e al silenzio, rappresenterà un dolce cambiamento.

La casa e la sua ricerca diventano allora la metafora di qualcosa di più grande e più profondo: un posto in cui ritrovare sé stesse e accettarsi, in cui sentirsi libere di essere come si vuole, ritrovando nella solitudine un’opportunità di crescita e felicità.

Nonostante la trama e lo sviluppo piuttosto semplici, o anzi, forse proprio grazie a questa sua caratteristica, Princess Maison è un’opera che, a piccoli passi, commuove ed entra nel cuore di chi la legge. Inizialmente i personaggi possono apparire freddi e distaccati, ma a ogni volume scopriamo qualcosa in più su di loro e sul loro vissuto, tanto da affezionarci e desiderare conoscerli ancora meglio.

Sachi e il direttore immobiliare Date.

La delicatezza che caratterizza la narrazione è presente anche nei disegni dell’autrice, dai tratti sottili e quasi stilizzati: uno stile essenziale ed evocativo, caratteristico della collana Aiken e di un altro manga di cui abbiamo parlato su Pop-Eye, ovvero La taverna di mezzanotte di Yaro Abe.

I disegni di Aoi Ikebe…

…delicati ed evocativi.

Interessanti sono anche i capitoletti nominati Strategy che, in ogni volume e tra un capitolo e l’altro, presentano sondaggi, approfondimenti e consigli legati al mondo immobiliare, in particolare dal punto di vista delle donne giapponesi che hanno comprato una casa oppure vivono in affitto, o ancora insieme ai genitori.

Dal manga di Ikebe è stato ricavato un drama di 8 episodi, uscito in Giappone nel 2016 e ancora inedito in Italia. L’atmosfera e i personaggi sono immediatamente riconoscibili per chi ha letto l’opera cartacea e anche la serie, pur concentrandosi principalmente sulla protagonista e sulla sua ricerca della casa perfetta, lascia spazio, un po’ per volta, alle sottotrame degli altri personaggi.

Sachi e Riko in una scena del drama Princess Maison.

Mamma: l’importanza di essere imperfette

Alcune sono tenere, generose e affettuose. Altre non riescono a dimostrare il loro amore, nonostante sia immenso. Alcune mamme farebbero di tutto pur di far star bene i loro figli. Altre li hanno abbandonati e non ricordano nemmeno che esistono: sono madri assenti.

Mamma è la prima opera di Aoi Ikebe uscita in Italia, pubblicata da Dynit nel 2017. È una raccolta di racconti legati da un tema centrale: la maternità.

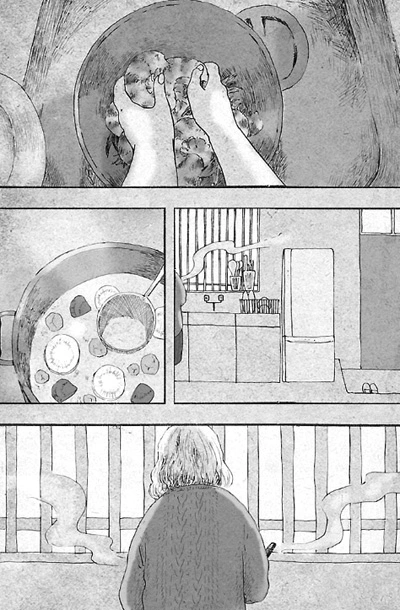

Il primo racconto è il più “tradizionalmente giapponese”. Inizia con dei primi piani di tanti, deliziosi piatti che una mamma sta preparando con cura all’alba, prima che il figlio si svegli per andare a scuola. Poi corre al lavoro, finisce e di corsa va a fare la spesa, torna a casa e di nuovo prepara la cena.

È una madre amorevole, che, nonostante non sappia dimostrarlo a parole, ama il figlio più di qualsiasi altra cosa al mondo.

La copertina di Mamma.

Una mamma prepara il pranzo per il figlio.

Ma l’autrice non si ferma a questa visione: lo sa bene che non tutte le madri sono ideali e quindi non le idealizza. Altri racconti vedono madri che hanno abbandonato le proprie figlie affidandole ad un convento, per poi tornare a prenderle solo quando avrebbe fatto loro comodo.

Il ruolo che queste mamme non hanno saputo svolgere viene allora ricoperto da un’amica che è come una sorella, o da un’anziana signora che non ha mai avuto figli, dimostrando così come il legame di sangue non sia sempre sinonimo di famiglia e mettendone in discussione lo stesso concetto.

Lei è la famiglia che non ho mai avuto

Zaza parlando dell’amica Jannike, Mamma cap. 4

Ikebe si stacca anche dalla visione della famiglia tradizionale. La figura del padre non è presente in quasi nessuno dei racconti presenti in Mamma e non ci è dato sapere se si tratti di donne vedove, abbandonate, separate o volutamente sole. L’attenzione è incentrata sulle donne, madri e figlie, e sul loro rapporto. Sono tutte, anche se in modi diversi, donne imperfette; e proprio in questo sta la forza della loro caratterizzazione.

Un elogio alla quotidianità e all’emancipazione femminile

Ricorrente nelle opere di Aoi Ikebe è il tema del quotidiano, della semplicità, dell’importanza delle piccole cose. Princess Maison inizia lentamente, molte pagine sono dedicate alla contemplazione del paesaggio o di azioni semplici, come cucinare, camminare sotto la pioggia, osservare il cielo. Tutto scorre piano e lascia spazio alla riflessione. Anche il ritmo della storia è lento, proprio per permettere al lettore di soffermarsi sui dettagli: non solo della storia che sta leggendo, ma anche di sé stesso e del proprio mondo interiore.

Altra caratteristica fondamentale è la preponderanza di personaggi femminili e quindi l’importanza che l’autrice dà alle donne in ogni loro aspetto.

Possiamo considerare le opere di Aoi Ikebe femministe? Probabilmente sì: anche se a prima vista (o lettura) può non sembrare un femminismo particolarmente rivoluzionario o combattivo, è evidente come l’autrice voglia dare spazio a protagoniste non stereotipate. Ancora, seppur non risulti immediatamente visibile, è altrettanto pacifico che descriva personaggi fuori dai canoni tradizionali, raccontando dell’emancipazione delle donne, in particolare quelle giapponesi.

Sachi Numagoe sogna di comprare casa ed essere indipendente, mettendo in secondo piano quello che, secondo la società, dovrebbe essere invece il suo pensiero principale: il matrimonio e la famiglia. Le mamme di Ikebe non sono tutte casalinghe amorevoli, ma sono donne imperfette e proprio per questo reali.

LDC

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Il sacrificio del cervo sacro, la dea dell’amore e altre tragedie

Amare, ancora, Mass Effect 2

Amare, ancora, Mass Effect 2

Lo sguardo di Shepard è rivolto allo spazio profondo. Cerca di raggiungerlo aguzzando la vista, ma è inutile; sono separati dai freddi vetri della Normandy SR2, ancora abbellita dall’araldica del gruppo sovranista umano Cerberus. E da svariate tonnellate di buio, che si esprime – non senza umorismo – attraverso una distanza calcolata in anni luce.

Eppure è proprio da un luogo recondito, lontano da ogni occhio biologico e da ogni scanner di bordo, che sta emergendo finalmente quella minaccia fino ad allora solo sussurrata, incontrata incidentalmente, trattenuta e studiata.

Nell’attesa, tutto ciò che rimane è aggrapparsi a una donna, o a un uomo. Che guarda lontano alla ricerca del segnale che la battaglia stia per iniziare.

Il rapporto con l’ignoto è uno dei punti di fascino di Mass Effect.

Qualunque sia stato il finale di Mass Effect 2 scelto dal giocatore, qualsiasi sia stato l’ordine degli eventi affrontati nel secondo capitolo della Space Opera di BioWare, non può che essere questa la sensazione, l’immagine, che rimane alla mente dopo averlo concluso.

Una figura che scruta l’immensità, per sempre cristallizzata nel momento che precede l’Apocalisse.

E, in effetti, questa è anche la sorte che il destino ha riservato allo stesso titolo. Mass Effect 2 è lì, sospeso. Sospeso tra un primo capitolo di grande impatto, ma forse acerbo nella gestione di alcune scelte di Game Design; e un terzo che ha chiuso, non senza polemiche, l’intera Saga del Comandante Shepard.

Eppure, Mass Effect 2 è un videogioco che si regge sulle proprie gambe, con delle qualità capaci di superare l’idea che si può averne considerandolo solo come il fratello di mezzo di una grande trilogia. È con questa seconda installazione che il lavoro di BioWare si emancipa totalmente dalle sue ispirazioni cinematografiche, letterarie – Star Wars (Lucas, 1977) e Dune (Herbert, 1965) su tutte – e videoludiche, tra cui emerge, per ammissione stessa degli sviluppatori, Star Control II (Toys for Bob, 1992).

Questa struttura compare alla nausea nelle secondarie del primo Mass Effect.

Si distanzia da esse in grande stile: acquisiscono forza molte tematiche già introdotte in precedenza, quali il rapporto tra sintetici e organici, la convivenza tra culture differenti, l’immobilismo istituzionale come catena, l’incapacità di far fronte in maniera unitaria a un problema comune, la tecnologia, il ciclo della vita e il destino cattivo. Cambia anche l’impatto visivo: si adotta una prospettiva ancora più accelerazionista e dal sapore fusion, disperata, estrema e classica al tempo stesso.

Ma avremo tempo e modo di parlarne; non sarebbe intelligente spararsi tutte le cartucce ora, no?

In realtà, l’aspetto più importante del lavoro di BioWare, nell’elaborazione di un discorso critico, è l’armonia tra le parti che lo compongono. D’altronde un videogioco, come un qualsiasi essere vivente della Galassia di Shepard, è formato da vari organi; in questo particolare linguaggio, però, spesso le funzionalità e le necessità di ognuno di essi si sovrappongono litigiosamente, come in delle pericolose infezioni multisistemiche.

Bene: Mass Effect 2 è dotato di un ottimo sistema immunitario (e dunque non è un Quarian), capace di prevenire i problemi. Ed è da qui che conviene partire con la nostra analisi.

Da dissonanza a raccordo ludonarrativo? Mass Effect 2 come case-study

Prima di incentrare il discorso su Mass Effect 2 ci tocca un po’ di teoria. Nella storia recente di questo medium si è fatto un gran parlare di dissonanza ludonarrativa, una categoria critica che è diventata un po’ come il nero: sta bene con tutto. Soprattutto negli ultimi tempi abbiamo assistito a numerosi tentativi di razionalizzare il concetto, che dal famoso intervento di Hocking su BioShock ha subìto notevoli rimaneggiamenti.

A sparare si spara un sacco. Ora bisogna vedere se ha un senso.

Da tutta questa discussione, emerge che il confine della dissonanza ludonarrativa è assai labile: siamo passati dal definire come tale un’incompatibilità grossolana ed evidente tra le azioni ludiche proposte al fruitore e i temi del videogioco, con l’effetto di quasi dissacrare questi ultimi, fino a elaborarla come un termine generico mediante il quale vengono raggruppate tutte le frizioni tra gameplay e narrazione.

Una di queste incompatibilità è rivelata nel momento in cui dalla main quest si dipana un certo senso di urgenza mentre la struttura ludica – nel significato più pieno di set di regole e metodi di fruizione proposti dallo sviluppatore al videogiocatore – è costruita come se quell’urgenza non esistesse. Ciò provoca uno scollamento tra priorità dell’avatar e del controllante, che è tanto più grave quanto più si lega alle tematiche proprie del titolo (per approfondire: ne abbiamo parlato a lungo nel pezzo dedicato a Cyberpunk 2077).

Estrapolando ciò che sosteneva Markku Eskelinen nell’articolo diventato il manifesto di una certa corrente e appartenente a un discorso molto più vasto,

Se ti lancio una palla suppongo che non la lasci cadere e aspetti fino a quando non inizia a raccontarti delle storie.

Markku Eskelinen, The Gaming Situation.

si potrebbe affermare che sia altrettanto vera l’obiezione secondo cui mettersi a giocare con questa benedetta palla mentre viene urlato che l’appartamento sta andando a fuoco non è proprio una gran pensata.

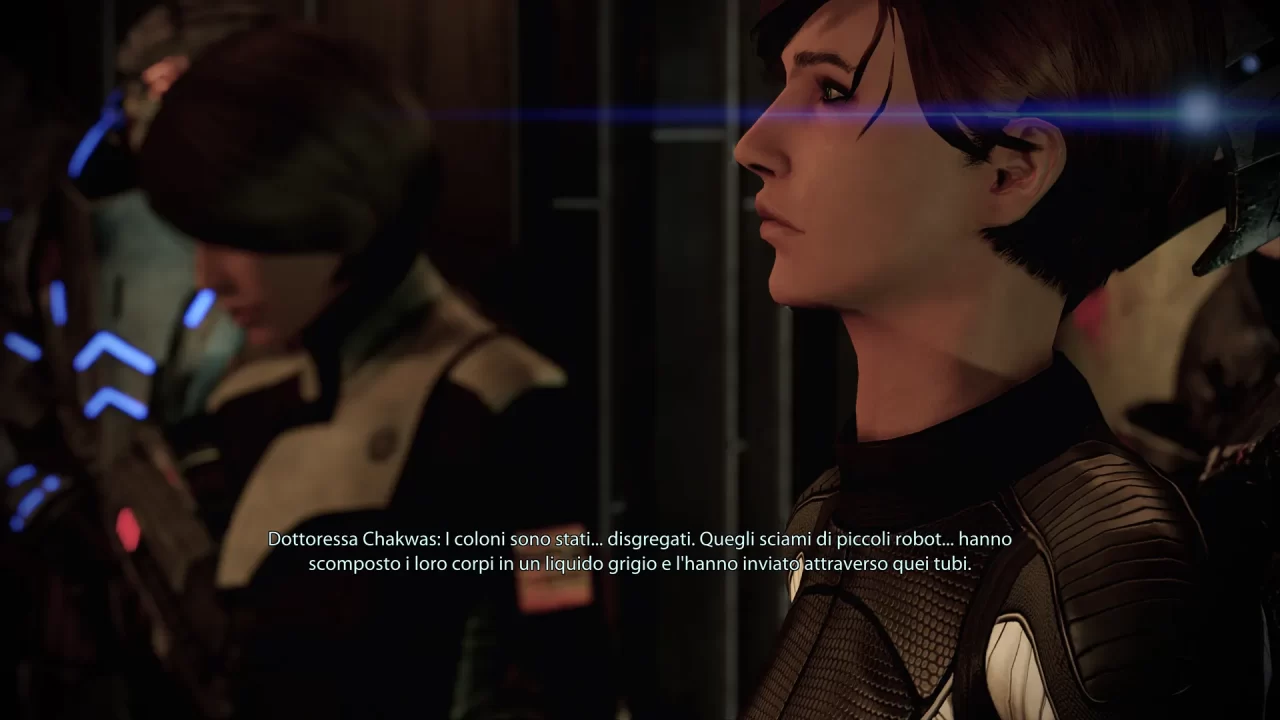

La minaccia dei Collettori, un potenziale elemento di disfunzionalità.

Alla luce di ciò, sorge un dubbio logico-sistematico: perché non ribaltare la prospettiva e realizzare uno strumento critico capace di definire in positivo il coordinamento tra giocato e narrato?

Da questo punto di vista, Mass Effect 2 può venirci incontro. L’ossatura del titolo è semplice: abbiamo quest principali che riguardano il filone dei Collettori, secondarie incentrate sulla lealtà dell’equipaggio e terziarie simil-incarichi, chiamate missioni N7. In questa costruzione si inseriscono anche i DLC (Firewalker, Overlord, L’Ombra e Avvento) che sono cronologicamente disponibili a essere affrontati in qualsiasi momento dell’avventura, o quasi.

La grande sfida è, quindi, far convivere una minaccia per la Galassia che si presenta come impellente – qual è quella dei Collettori – con la necessità di far giocare il giocatore, e dunque permettergli di affrontare un numero importante di attività organizzate secondo un quest design imperniato su un gunplay in terza persona armi/poteri.

Shepard scavalca una copertura sulla nave dell’Ombra, nel DLC omonimo.

Per la precisione, Mass Effect 2 utilizza tre strumenti che potremmo definire di raccordo ludonarrativo, con il fine di ridurre a coerenza le parti di cui è composto: il principio di giustificazione delle missioni lealtà, la restrizione degli spazi e il dare un peso al tempo quando necessario.

In primo luogo, la presenza di un principio di giustificazione alle missioni lealtà permette di inquadrarle non come strutture meramente ludiche – la cui esistenza è connaturata all’esigenza di offrire intrattenimento al fruitore, dilatando i tempi richiesti al completamento del gioco e all’ottenimento del good ending – ma come un atto potenzialmente dovuto a un equipaggio che si avvia a svolgere una Missione Suicida.

Raccordo ludonarrativo, Fig.1: Jacob e il principio di giustificazione.

In maniera molto elegante, BioWare fa dire a Jacob Taylor che tutti i membri della Normandy desiderano chiudere con il loro passato prima di avanzare con l’incarico, che vogliono risolvere le ultime faccende in sospeso prima di tuffarsi in un’operazione potenzialmente mortale.

Questa piccola frase, all’apparenza insignificante, muta la posizione di queste missioni in Mass Effect 2: da quel momento non rappresentano più solo dei momenti ludici da affrontare per raccogliere esperienza, salvare un personaggio dalla morte, godere di dialoghi ben scritti o di scontri a fuoco che intrattengono, ma contribuiscono alla sensazione di una fusione tra azione e contesto in quell’azione è inserita.

Il secondo aspetto di fondamentale importanza riguarda la restrizione degli spazi ludici quando la main quest si attiva. Legando lo sblocco delle missioni principali a una progressione generale, e impedendo al videogiocatore di bighellonare per la Galassia se improvvisamente i Collettori iniziano a sequestrare degli innocenti coloni, i Game Designer di Mass Effect 2 sono riusciti a risolvere un problema concettuale del primo capitolo: quello delle missioni di Schrödinger.

Raccordo ludonarrativo, Fig.2: l’Uomo Misterioso ha individuato i Collettori, quindi si va e basta.

Gli incarichi di Feros e Therum, dove rispettivamente una colonia è sotto attacco Geth e Liara T’Soni è dispersa, possono essere cristallizzati, rimandati a data da destinarsi senza che vi siano conseguenze di sorta; ed è consentito dirottare l’attenzione di Shepard su compiti sicuramente meno urgenti come l’esplorazione fine a se stessa.

Quelle situazioni rimarranno lì, bloccate. Ferme. Né morte né vive, fino all’arrivo del giocatore.

Insomma, BioWare ha avuto il coraggio di stravolgere una formula collaudata e di incastrare meglio i contenuti proprio perché ha saputo ragionare sul paradigma del primo Mass Effect, ottenendone uno migliore.

L’ultimo strumento di raccordo ludonarrativo è rappresentato dal peso che il gioco dà al tempo, in una fase cruciale qual è quella posteriore al rapimento dell’equipaggio della Normandy.

Diretta conseguenza logica della restrizione degli spazi precedente, suona più o meno così: se il giocatore rispetta l’urgenza che Mass Effect 2 prevede per quel segmento narrativo, potrà salvare i suoi sottoposti; nel caso in cui non l’avverta come tale li troverà morti. Siamo agli antipodi rispetto alle missioni di Schrödinger precedentemente descritte per il primo Mass Effect.

Raccordo ludonarrativo, Fig.3: Kelly Chambers muore se il giocatore non accetta l’urgenza.

In questo caso, gli autori di Mass Effect 2 hanno ragionato come veri e propri master di un rpg pen and paper, punendo un party che ignora una situazione definita come impellente: ancora una volta le esigenze ludiche e quelle narrative si fondono. Alla luce della limitazione dell’esplorazione precedente, è però possibile pensare che sia una scelta di Game Design ben più consapevole rispetto al meccanismo decisioni/conseguenze che si è soliti trovare in molti giochi di ruolo.

Tale concezione acquisisce un significato ulteriore se confrontata con l’idea di Gameplay Poetico espressa da Mitchell et al. in un articolo comparso abbastanza recentemente su gamestudies.org. Con “Gameplay Poetico” si intende un modello di sviluppo basato sul continuo straniamento (defamiliarizing) del videogiocatore, imperniato su una serie di tecniche tra cui emerge quella dell’informazione imperfetta. Di base, chi è dall’altra parte dello schermo proverà sempre a influenzare il risultato finale cercando di prevedere le intenzioni del gioco; sta quindi allo sviluppatore cercare di rendere quest’operazione il meno semplice possibile. Non si tratta di narratore inattendibile, sia ben chiaro; si tratta di nascondere gli output per generare una sorpresa in chi è dall’altra parte dello schermo e ottenere titoli unici.

Raccordo ludonarrativo, Fig.4: Kelly Chambers è viva se il giocatore accetta l’urgenza.

In effetti, Mass Effect 2 non indirizza in maniera decisa il giocatore, ma lo catapulta in delle situazioni che – almeno nelle produzioni Tripla A – non è spesso abituato a processare. In una blind run, ha solo dei piccoli indizi che lo portano a seguire un certo percorso invece che un altro; e non è semplice capire se concentrarsi su quello che può essere avvertito come un contorno, senza lanciarsi immediatamente al recupero del transponder del portale di Omega-4, possa risultare in un finale positivo o meno. Il fruitore è portato a scegliere senza sapere che sceglie; e per questo risulta incomprensibile la posizione di chi insiste, ancora oggi, a concentrarsi sul bipolarismo buono/cattivo, Paragon/Renegade, sottintendendo una debolezza intrinseca al sistema. Senza rendersi conto, però, che arruolare, fidelizzare, procrastinare e priorizzare hanno un impatto notevole nell’influenzare l’andamento dei fatti, risultando quindi scelte implicite e dotate di una certa pesantezza.