Dieci anni di Hotline Miami

-

Alfredo Savy

-

7 settembre 2022

-

noninteragire

Raccontare oggi Hotline Miami è compito arduo. Del lavoro di Dennaton Games esistono, infatti, innumerevoli letture, susseguitesi nel corso degli anni, e ciò rende nondimeno complesso sia aggiungere qualcosa al discorso che evitare di sporcare irrimediabilmente il foglio, nel tentativo maldestro di innovare il dibattito intorno a questo straordinario videogioco.

Eppure, a un decennio di distanza dalla sua uscita – datata ventitré ottobre, duemiladodici – Hotline Miami è ancora lì, non invecchiato di un’ora. È cristallizzato nel tempo, come i suoi pavimenti dalle tinte acide, macchiati dal sangue di mafiosi russi. Ci ricorda, dunque, che bisogna prestargli ancora attenzione; per rendergli giustizia, tocca fare un passo indietro.

L’esperienza offerta da Hotline Miami chiude (almeno) due lustri di riflessione sulla violenza nel medium videoludico, che ha in Metal Gear Solid 2 (Konami, 2001) uno dei maggiori impulsi. Nel titolo di Hideo Kojima, non solo è più volte sottolineato come l’addestramento in VR crei i soldati del domani, grazie a una desensibilizzazione dell’omicidio quale atto efferato a causa della ripetibilità dello stesso in un contesto controllato, ma viene, soprattutto, rimarcata una certa feralità dell’umano, ben dipinta dal finto dualismo Raiden – Jack The Ripper.

Il buon Jack era violento prima di essere costruito come violento.

Il passato di Raiden, personaggio avatar dei videogiocatore, è violento.

Saremmo di fronte, pertanto, a una condizione pre-esistente, con le manipolazioni successive che assurgono al compito di fissare il concetto, più che crearlo. In definitiva, quella dell’autore giapponese era una metafora abbastanza chiara delle implicazioni connesse al videogioco violento, ma pure un invito a riflettere sul chi fosse il videogiocatore. Un’idea approfondita poi in Spec Ops: The Line (Yager, 2012), contemporaneo di Hotline Miami e splendida decostruzione del linguaggio adottato dagli FPS militari.

Non solo. Per capire ancora meglio il contesto in cui Hotline Miami affonda le proprie radici, è d’uopo rivolgere uno sguardo alla ricerca scientifica del periodo. Nel 2011, De Wall, Bushman e Anderson, tre accademici delle università dell’Iowa e dell’Ohio, razionalizzano definitivamente il General Aggression Model (GAM), un’elaborazione dei meccanismi che provocano cambiamenti comportamentali nell’individuo, rendendolo suscettibile a risposte aggressive, e in cui ha un ruolo la cd. media violence. Pur rinviando a contributi più esaurienti1, soprattutto in un’ottica critica, è importante rimarcare in questa sede come, all’interno della teoria del GAM, venissero considerate internalizzabili anche le esperienze virtuali.

Del resto, è una posizione degli autori sin dal lontano 2001:

Thus, an individual who frequently plays video games with violent themes is engaging in experiences that could hypothetically strengthen his or her aggression scripts and thoughts, priming the individual and rendering the scripts ready for use in real life.

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behaviour, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behaviour: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological Science, 12(5), 353–359.

Perciò, accanto a una rinnovata sensibilità dei creativi su un tema trasversale all’intera produzione videoludica, si trovava un’importante costruzione teorica qual è il GAM, e un dibattito politico mai sopito: tre elementi di una tesi, che però costituisce solo un lato della problematica.

D’accordo, è un buon meme. Come altri. Ma è un argomento fantoccio.

Difatti, ogni nuovo linguaggio è da sempre osteggiato dai governanti e, talvolta, da essi ricondotto a capro espiatorio di problemi sistemici, più difficili (e sconvenienti) da affrontare; basti pensare al famigerato Seduction of the Innocent (Wertham, 1954) che si scagliava sulla corruzione giovanile derivante dal fumetto, creando, di fatto, la Comics Code Authority. Ma questo non è un tema nuovo, bensì retrodatabile a scelta; e preoccupazioni in tal senso emergono sin dai romanzi di epoca vittoriana3, senza contare grammofoni, capelloni, Heavy Metal.

Da ciò discende una naturale antitesi, costruita a colpi di minimizzazione, deresponsabilizzazione, incapacità di trovare un terreno di confronto, slogan sul ricaricare la partita quando sono feriti i sentimenti dei personaggi negli RPG; una fisiologica risposta a un atteggiamento predatorio delle istituzioni, che vorrebbero scaricare sul videogioco pure quello che succede quando, semplicemente, si cede alle pressioni lobbistiche della NRA. E del resto, la letteratura in materia non è certo univoca.2

E ne avremo la conferma durante il gioco.

Mancava, quindi, una sintesi. Mancava, quindi, Hotline Miami.

Perché, per quanto paradossale possa sembrare, tutto questo accumulo di nozioni, propaganda, riflessioni interne al videogioco ed esterne, estensibili, alla società, è stato risolto da un piccolo titolo arthouse di due tizi svedesi che dal nulla indovinano lo zeitgeist, lo spirito del tempo.

Scandendo un prima e un dopo.

Tra tutti gli animali l’uomo è il più crudele

La prima cosa che si associa a Hotline Miami è il film Drive (Winding Refn, 2011), palese ispirazione per Dennaton, ma anche esempio vivido di eterogenesi. Perché Drive, pellicola che ha definitivamente consacrato il regista danese, ha un utilizzo totalmente diverso della violenza: è centellinata, esplosiva, memorabile. Assurge al ruolo di elemento di rottura, all’interno di un impasto dove le musiche synth pop dei Chromatics e retrowave di Kavinsky potrebbero tranquillamente essere sostituite da Born In The U.S.A. di Bruce Springsteen, soprattutto durante la gitarella fuoriporta del Pilota con Irene e Benicio.

I ringraziamenti a Nicolas Winding Refn nei titoli di coda di Hotline Miami.

Se, dunque, Hotline Miami saccheggia parzialmente il mood di Drive e alcuni aspetti simbolici tra cui il protagonista silenzioso e dannato con una giacca iconica, le somiglianze terminano lì. Al ritmo compassato, manierista e citazionista di Refn – una su tutte, la scena dell’assassinio di Ron Perlman richiama pesantemente un altro Drive, Mulholland (Lynch, 2001) – Dennaton sostituisce un’orgia di ultraviolenza, in cui sfuma il significato delle azioni del fruitore. In un certo senso, di tutto ciò è emblematico il passaggio dalla sognante e moderna San Francisco alla paranoica e paludosa Miami, collocata dall’altro lato del Paese e che funge quasi da sottosopra della città californiana. Il mito fondante di Hotline Miami è evento in Drive.

In particolare, Hotline Miami presenta una narrazione orizzontale volutamente criptica, confondente, lisergica. Jacket è in coma, così come in uno stato comatoso versa il videogiocatore: è confinato in un loop composto da “try, die, repeat”, “instant restart” e “one shot, one kill”, con nelle orecchie una colonna sonora synthwave martellante e che scandisce il tempo stesso del gameplay, rendendolo pericolosamente vicino a un rhythm game. È in trance, senza empatia, totalmente alienato da ciò che sta effettivamente facendo: massacrare delle persone, ottenendo punti per la fantasia o la rapidità delle esecuzioni. La realtà è solo un’immagine sbiadita che rimane sulla retina, composta dai cadaveri orrendamente mutilati. Gli stessi che incontra Jacket nei vari locali che frequenta.

Jacket è in coma, e così anche il videogiocatore.

Tutti gli spettatori ricordano la famosa scena dell’ascensore di Drive, mentre sarebbe impossibile farlo con la moltitudine gommosa di NPC trucidati in Hotline Miami: c’è spazio solo per l’eventuale frustrazione di non riuscire, e la gratificazione di fine livello. È solo la prima volta che disturba, provocando nausea e vomito perfino in Jacket; poi diventa routine, sfoggio di abilità, sfida.

Dennaton riduce ai minimi termini il concetto di videogioco stesso, restituendolo a una dimensione primitiva, composta da riflessi, sudore, annichilimento, quantificazione della devastazione, premi, istinto. Lo libera da ogni sovrastruttura, mentre distribuisce maschere di animali che consentono di costruire un’esperienza più vicina alle abilità di ogni fruitore; letteralmente inner animal4, quello che c’è dentro, scevro da ogni costruzione della società. Viene totalmente decostruito, per essere infine restituito nella forma di un graffito.

Da qui in poi è tutta in discesa.

Il duo di sviluppatori svedesi è stato incredibilmente efficace nel riempire la propria opera di piccoli semi narrativi, che agiscono – perfino a livello inconscio – come giustificazione morale, autoassoluzione, pensiero magico, per poi vedersi irrimediabilmente e volutamente ridimensionati. La mafia russa, che dev’essere per forza cattiva. Il mistero delle telefonate. Una storiella esile di vendetta, dopo un salvataggio eroico.

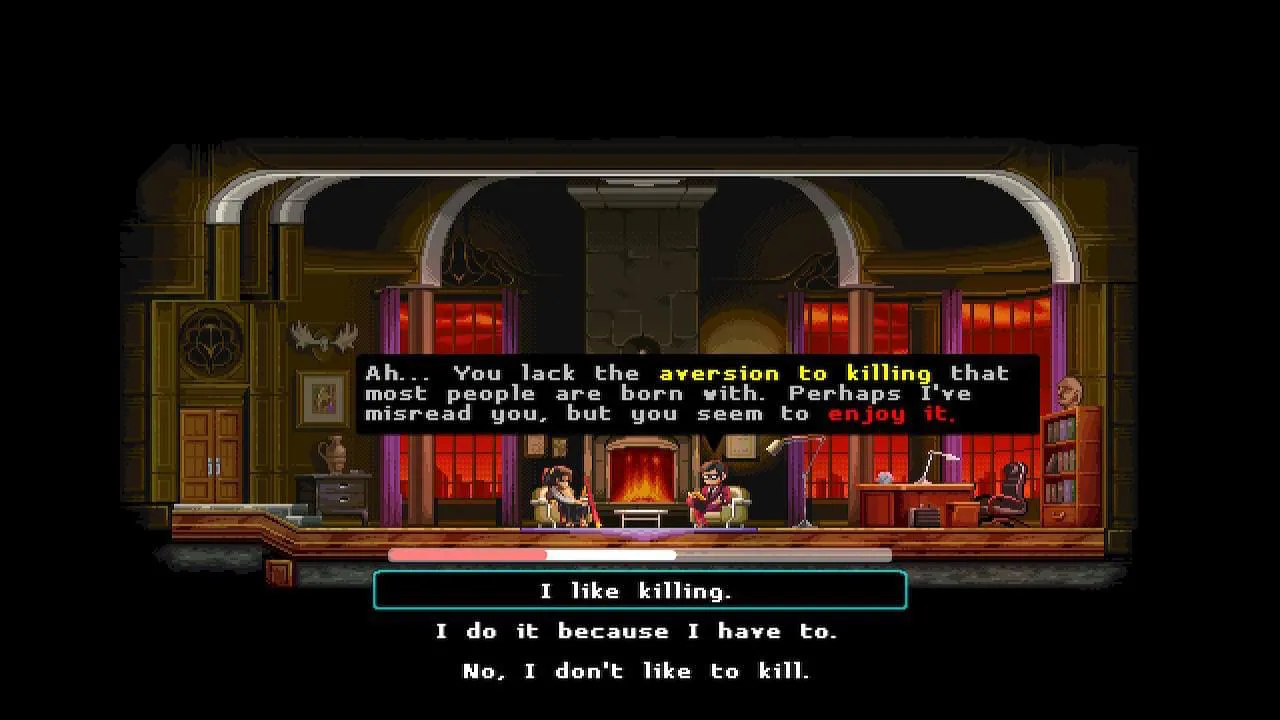

Il vero colpo di genio è nel correlato ribaltamento di fronte, passando da Jacket a Biker. L’intero castello di credenze del videogiocatore crolla miseramente: non esiste un fine nella violenza, se non l’aver goduto della violenza stessa. Non ci sono risposte, ma solo una domanda:

Do you like hurting other people?

Richard a Jacket, cioè al videogiocatore.

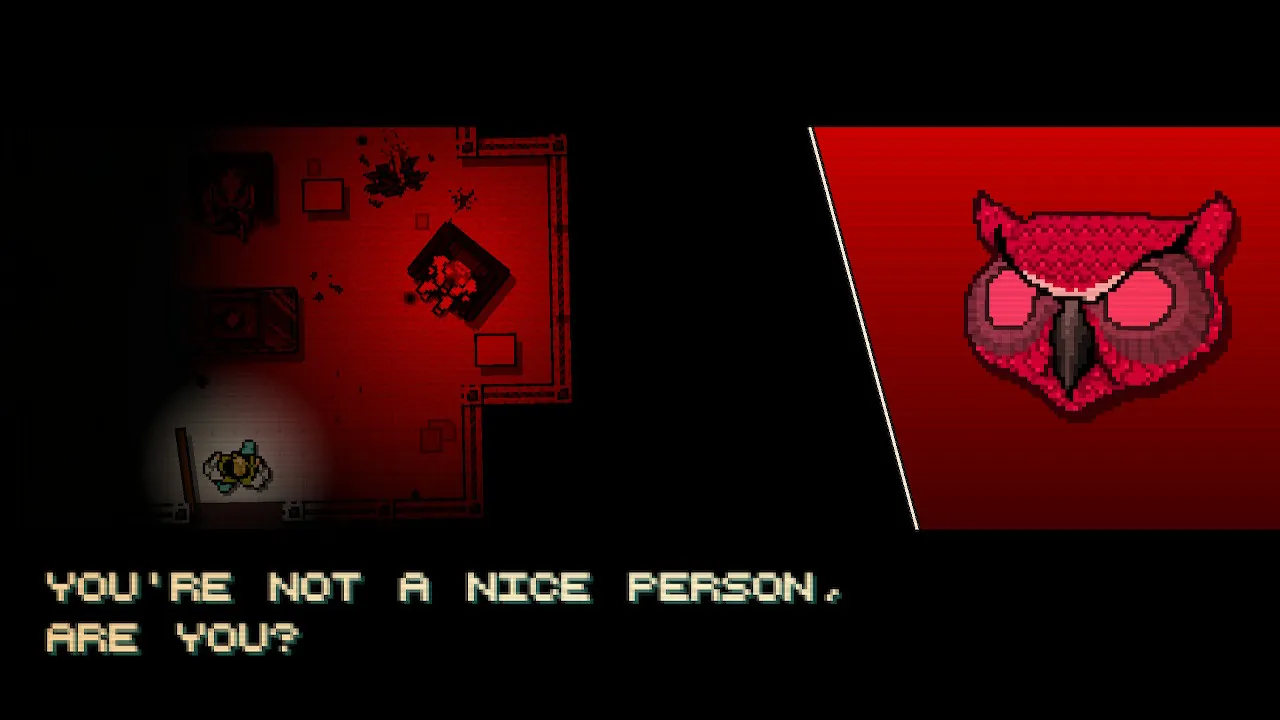

Un interrogativo che descrive la banalità di un male non più rinnegabile, rappresentato plasticamente dallo shift di fine livello. La musica termina, si passa a uno stato cognitivo totalmente diverso, lo spazio diventa alieno. Ci si sveglia, si torna indietro. Ci si rende conto di quanto accaduto, con l’euforia che cede il passo alla vergogna. Si emerge dal coma, si fatica persino a trovare l’uscita; e poi subito in auto, verso il prossimo nonsense, segnale indifferibile di una psiche devastata che si rispecchia solo nella ripetizione di un atto atroce. Che galleggia come in Trauma, un livello meraviglioso dove una fuga disperata da un ospedale si intreccia perfettamente con Flatline di Scattle.

Ma per andare dove? Per fare che?

Le uccisioni reciproche di Jacket e Biker non hanno consistenza narrativa.

Dennaton ha raccontato con le sue meccaniche, mentre fingeva di farlo con i dialoghi. E lo dimostra con un colpo di teatro: basta una spugna e si può cancellare ogni cosa, perché tutto è futile, e a questa regola non sfuggono i personaggi. Ciò che conta è solo la domanda: l’inconsistenza dei fatti appare come irrilevante rispetto alla potenza del messaggio. Hotline Miami è tutto lì, nello scarto che separa la consapevolezza del divertimento tramite l’uccisione e l’uccisione stessa. Nella risposta affermativa all’interrogativo di Richard, nell’aver goduto di quel flow perfettamente bilanciato, di quello spargimento di sangue.

Nell’aver capito di essere soltanto un animale.

Il tutto ricorda da vicino una grande lezione del fumetto moderno, quella di Born (Ennis, 2003): la storia della famiglia uccisa è solo un pretesto per il Punitore, in modo da costruirsi una verità accettabile per non ammettere di essere sempre stato un omicida. Lo stesso vale per il videogiocatore, che si convince di essere quello che non è; e lo fa solo per nascondere la soddisfazione che deriva da quel tipo di fruizione. Ma i nodi vengono al pettine, e hanno il gusto amaro di una risata dei developer, incontrati in uno squallido sottoscala.

Uno schiavo obbedisce, un uomo decide liberamente di rispondere al telefono.

A tal proposito, è interessante osservare come Hotline Miami tenda a inquadrare la grande provocazione di Ken Levine in BioShock (Irrational, 2007) da un altro angolo visuale: il giocatore non è uno schiavo che, inconsapevolmente, si sottomette alle regole del suo demiurgo, ma un uomo che liberamente accetta di imboccare la strada indicatagli dal creatore, legittimandola. Potrebbe smettere di rispondere a quel telefono, spegnendo la console; eppure non lo fa, perché è attratto da ciò che gli viene proposto. Aderire alle regole dello sviluppatore assomiglia, dunque, a una perversione.

Ed è così che il titolo di Jonatan Söderström e Dennis Wedin diventa perfino un manifesto dei legame tra chi il videogioco lo fa e chi lo subisce, cercando di illuminarne i rapporti di forza: una specie di “Discorso sulla servitù volontaria” (La Boétie, 1549) elaborato in Game Maker.

Kill ‘Em All

Grazie al suo successo critico e commerciale, all’essere diventato un cult, Hotline Miami ha indubbiamente influenzato le produzioni successive, edificando un vero e proprio filone (Miami-style) con titoli di indubbia qualità, alternati ad altri meno ispirati. Un esempio dell’ultimo caso è rinvenibile nel modesto Hong Kong Massacre (Vreski, 2019), mentre sulla scia dei videogiochi riusciti c’è sicuramente lo stimolante Katana Zero (Askiisoft, 2019), che modifica la formula di Dennaton ottenendo un feeling tutto suo, ma di cui si rinviene agevolmente la radice; su quest’ultimo torneremo in seguito. Ancora, si potrebbero citare Mother Russia Bleeds (Le Cartel Studio, 2016), Ape Out (Cuzzillo, 2019), Contract Killers (Kapi Games, 2020): in sostanza, siamo davanti a una legacy precisamente individuabile e tutt’ora ricca di uscite, molto spesso pubblicate proprio da Devolver Digital, già publisher di Hotline Miami.

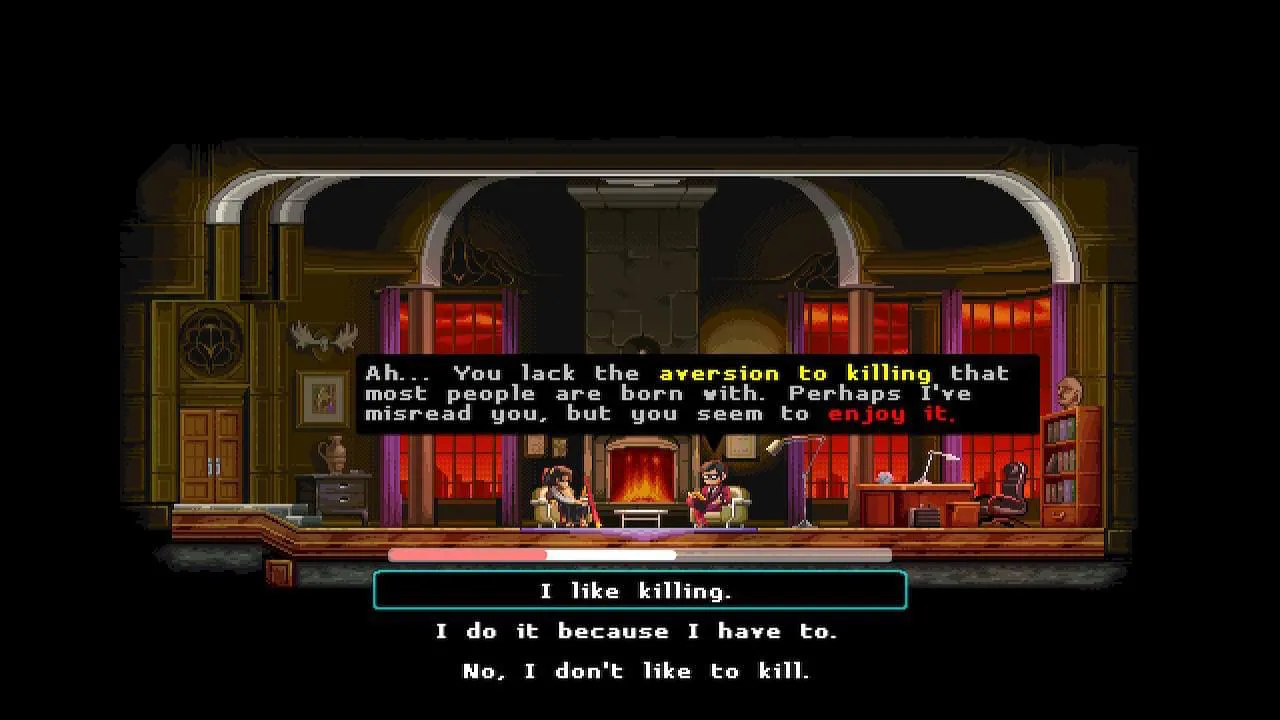

Dennaton deride le costruzioni mentali del videogiocatore.

Quello che ci interessa adesso, però, non è tanto prendere atto dell’impatto di quel fast paced gameplay basato su delle macellerie messicane in pixel; al contrario, è stimolante osservare le evoluzioni successive del discorso collegato al nucleo concettuale di Hotline Miami. Un videogioco che, appunto, presentava una struttura ludica assuefacente ma basata sull’omicidio, per poi far notare al fruitore che stava, in effetti, ricevendo un feedback positivo dal dolore causato ad altri, e lo invitava a riflettere su questo. Un’accusa che colpiva, trasversalmente, sia la figura del videogiocatore che il tipo di contenuti offerti dall’industria.

È curioso che finanche Dennaton, tornata nel 2015 sul suo figlio prediletto con Hotline Miami 2: Wrong Number, non sia riuscita a replicare una formula tanto perfetta. Utilizzando un termine di paragone cinematografico, questo secondo capitolo soffre della “sindrome di Blade Runner 2049” (Villeneuve, 2017): mentre il primo, storico, film di Ridley Scott metteva in scena una narrazione esile ma fondata su un interrogativo potente e perfettamente aderente alle istanze Dickiane, il sequel assemblava un complesso susseguirsi di faccende dal dubbio interesse e dall’elefantiaco incedere, nonché una morale spicciola, nascondendosi dietro un’estetica simile a quella del passato. Bene: a Wrong Number possono essere rivolte le medesime critiche.

Senza scopo. Quello che invece prova a restituire Wrong Number.

L’aver voluto costruire un substrato narrativo effettivo che fungesse sia da prequel che da sequel, ha mortificato l’effetto irrealtà che rende grande Hotline Miami, scombussolandone addirittura il messaggio. Come sostenuto in precedenza, è l’assoluta inconsistenza dei fatti a far emergere il vero fine dell’opera: direbbero gli americani, è tutto dannatamente pointless. Dennaton prova invece a spiegare al giocatore disattento che rispondere sì alla famosa domanda, senza elaborare ulteriormente, è pericoloso: che la violenza produce solo altra violenza e, alla fine, tutto si risolve nella cancellazione dell’umano stesso, che viene, metaforicamente e non, nuclearizzato. Peccato che chi non ha assorbito il messaggio del primo gioco difficilmente riuscirà a farlo con il secondo, data la sua impalcatura.

Infatti, questo compito viene svolto mantenendo lo stile criptico del primo, che mal si confà a una parabola e diventa solo confusionario, manierista: tutte caratteristiche in precedenza assenti. Addirittura la sanzione morale investe il gameplay, non più fluido e bilanciato ma punitivo. Non deve piacerti fare del male ad altre persone, sembra urlare Dennaton; e la stessa apologia della violenza del Colonnello (Kurtz) diventa volutamente patetica.

Banalmente:

Le gioie violente hanno violenta fine, e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo, che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza, e basta assaggiarlo per levarsene la voglia.

William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Atto II, Scena VI, c.ca 1594.

La grande lezione di Hotline Miami 2: Wrong Number è che, dopo Hotline Miami, non ci fosse null’altro da aggiungere, e ogni ulteriore declinazione degli stessi concetti iniziava a sembrare già parossistica. Se Hotline Miami è Watchmen (Moore, 1986), tutto il filone successivo di ulteriori decostruzioni, oscurità e riletture superficiali della questione, appare nulla più che un voler giocare agli adulti, un prendersi sul serio che diventa esattamente uguale al vuoto pneumatico di consapevolezza che si voleva, almeno inizialmente, eradicare.

La nuclearizzazione, l’evento che chiude la serie Hotline Miami.

Quindi, riprendendo le osservazioni in apertura di articolo, siamo sì davanti a una sintesi, ma a una sintesi imperfetta; proprio il volersi assumere le proprie responsabilità su un’offerta videoludica basata solo sullo stragismo ma, allo stesso tempo, criticare la scena politica che si appropria della violenza per modellare il mondo, ha prodotto la ramificazione narrativa alla base di Wrong Number. Il quale, in effetti, è figlio del finale alternativo del predecessore, in cui viene presentata l’organizzazione ultranazionalista 50 Blessings, vera protagonista del world building del secondo capitolo.

L’eredità di Hotline Miami ha influenzato in maniera evidente The Last of Us: Parte II (Naughty Dog, 2020), con Neil Druckmann e Halley Gross che non hanno mai nascosto l’ispirazione, citandolo esplicitamente durante una sequenza di gioco. Anzi, si potrebbe dire addirittura che il titolo post-apocalittico ne sia un successore spirituale più centrato perfino rispetto a Wrong Number: nonostante ne mutui l’ultraviolenza, il cambio di prospettiva (Ellie e Abby come Jacket e Biker), la critica dell’omicidio come unico mezzo di interazione, perfino l’uso dei cani, inserisce tutti questi ingredienti in un contesto più ampio. Possiede un certo respiro: collocare determinate dinamiche all’interno di una struttura narrativa più didascalica ha contribuito alla loro novazione, oltre a renderle maggiormente fruibili per le masse (cui un blockbuster è rivolto). Operazione che il sequel vero e proprio non è riuscito a portare a termine.

Dopo un omicidio cruento, ecco la easter egg di Hotline Miami.

Consci che rispetto a Hotline Miami non poteva essere detto altro, in Naughty Dog hanno giocato la carta della revisione, chiudendo definitivamente a ogni possibile – e ulteriore – approfondimento sensato sullo stesso tema.

Non essere cattivo

La conclusione di questa disamina ha – volutamente – il nome di un certo film, quel Non essere cattivo (Caligari, 2015) che si è mosso, non senza difficoltà, sul fragile equilibrio che separa natura violenta dalla delinquenza per necessità, vagliando la possibilità di scegliere un destino diverso. Bisogna chiedersi, pertanto, l’industria videoludica quanto spazio abbia dato, ai suoi fruitori, per decidere se identificare l’altro come un fine e non solo come un mezzo. Ergo, se esista un revirement che ha reso Hotline Miami non più l’unica coordinata valida per interpretare questo medium, ma solo una delle possibili declinazioni.

Specificamente, quella più nichilista.

Journey esce lo stesso anno di Hotline Miami. Non ci sono altri elementi accostabili.

È chiaro che Hotline Miami sia stato il prodotto – e il punto di arrivo – di un meditare decennale, che pure abbiamo provato a tratteggiare; un percorso multidisciplinare, che ha impattato sulla stessa produzione del gioco, tra contributi scientifici, narrazioni politiche, riflessioni di altri autori e spinte cinematografiche. Risulterà altrettanto palese, però, che proprio dagli anni dieci si sia provato a fare altro. L’esempio di scuola è sicuramente Death Stranding (Kojima Productions, 2019), con il “ponte” rappresentato dal Social Strand System, a sua volta figlio del disarmo nucleare di Metal Gear Solid V (Konami, 2015); ma è difficile dimenticare l’impatto di Journey (Thatgamecompany, 2012) che, non senza ironia, nello stesso anno di Hotline Miami proponeva una visione agli antipodi.

Non solo. È ugualmente vero che gli sforzi per contestualizzare la violenza all’interno di uno schema si siano notevolmente intensificati. Pensiamo a The Last Guardian (Team ICO, 2016), dove Fumito Ueda continua una cavalcata che ha origine nel 2001; ovvero Horizon Forbidden West (Guerrilla, 2022), che individua la necessità di una risposta armata all’interno degli schemi tipici del conflitto di classe (ne abbiamo a lungo parlato qui). Oppure, per allargare le maglie, il Tribunale di Disco Elysium (ZA/UM, 2019), la rivoluzione in Deathloop (Arkane, 2021). Delle variazioni sul tema che sembrano solo all’apparenza scontate, ma che in realtà rifiutano l’idea alla base di Hotline Miami, quella della violenza naturale da cui è possibile emanciparsi attraverso l’autoanalisi.

La violenza di giocare sulle rovine della civiltà.

Stiamo forse entrando nell’epoca della post-violenza, in cui certe lezioni sono state assorbite a tal punto da generare delle immagini feroci dal punto di vista visivo, eppure non avvertite come tali perché bene incartate e condite da un retrogusto di critica sociale. Golf Club: Wasteland (Demagog Studio, 2018), su tutti, propone un’estetica violentissima in cui un uomo, da solo, gioca sulle rovine del mondo: lancia la pallina sui corpi che il capitalismo ha lasciato indietro, mentre nelle cuffie risuona “O Gorizia, tu sei maledetta”. Il linguaggio si è così stratificato da risultare difficile considerare Hotline Miami l’unica risposta possibile, e critica, ai modi in cui la violenza è rappresentata, e alla natura stessa dei videogiocatori, gruppo ormai niente affatto omogeneo per cultura ed estrazione sociale. Torniamo, così, alle coordinate numerose.

A conferma di ciò, proprio Katana Zero, precedentemente citato tra i Miami-style riusciti, è abbastanza esemplificativo di un’evoluzione interna alla stessa famiglia. In questo caso, il valore assoluto espresso dal messaggio di Hotline Miami è ammorbidito dal ventaglio di opzioni dialogiche proposte al videogiocatore. Il quale, di conseguenza, può emanciparsi dalla sanzione morale di Dennaton, che lo dipinge come un sadico animale. Il resto lo fa un’impalcatura capace di fondere il concetto di perfezione come ripetibilità di un gesto, tipicamente giapponese, alla spinta narrativa che deriva dall’inserimento di un vulnerabile da proteggere, in una specie di effetto Léon (Besson, 1994). In questo modo, si ottiene un risultato al tempo stesso simile e distante dal capostipite del genere Miami.

Le opzioni di dialogo di Katana Zero cambiano la percezione del videogiocatore.

Ma Hotline Miami non perderà mai fascino, nonostante tutto. Un po’ perché afferma con forza un certo messaggio, che stiamo scoprendo ora ammetta repliche, a discapito della monoliticità con cui si presenta; un po’ perché è la summa di un certo modo di intendere il videogioco. A ben pensarci, si va forse oltre a una discussione interna al mezzo: il tutto ricorda un po’ le varie evoluzioni e capriole dopolo homo homini lupus di Hobbes, con Rousseau che replicava identificandoci come animali sociali, esattamente all’opposto. Il discorso sulle qualità dell’individuo è esteso al videogiocatore, come parte attiva della società a cui ci si vuole rivolgere. Ciclità, direbbe qualcuno.

Quella di Dennaton, insomma, rimarrà la descrizione più cinica di chi è dietro lo schermo.

Immagina un uomo, che risponde al telefono. A cui danno un indirizzo.

Entra in auto, si reca sul posto.

Compie una strage, è soddisfatto.

Legge il suo punteggio. Sorride.

AAS

NOTE:

1 Ad esempio, in Gunther B. “Does playing video games make players more violent?”, Palgrave Macmillan, London, 2016, vengono analizzate tutte le scuole di pensiero e le metodologie di analisi. Arrivando a questa conclusione:”There could be many explanations for changes in crime levels, and sometimes they are not even linked to social factors, but are simply changes in the procedures for collection and compilation of data. Linking these kinds of data to more direct interventionist tests on the psychological effects of violent video games is also problematic. Although resonating neatly with the agenda of moral panics, it represents untrustworthy science”.

2Per approfondire, qui la teoria del GAM viene utilizzata per aprire alla possibilità di internalizzazione di comportamenti, al contrario, prosociali: Greitemeyer, T., & Mugge, D. O. (2014) Video games do affect social outcomes: A meta-analytic review of the effects of violent and prosocial video game play. Personality and Social Psychology Bulletin, 40, 578-589.

3 Cfr. con Tatar, M. (1998). “Violent delights” in children’s literature. In J. Goldstein (Ed.), Why we watch: The attractions of violent entertainment (pp. 69–87). New York: Oxford University Press.

4 Che, infatti, è il titolo di uno dei brani di Scattle (al secolo David Scatliffe) presenti nel gioco.