Death Stranding di Stanisław Lem, Solaris di Kojima Hideo

-

Vincenzo Vecchio

-

19 febbraio 2021

-

noninteragire

Videogiocando Death Stranding dal giorno della sua uscita sul mercato, una certa dose di inquietudine e di trepidazione sono affiorate sulla pelle per poi sedimentare come un lieve, persistente retrogusto. Non succede spesso, ma con un videogioco di Hideo Kojima, al contrario, quasi sempre. Il senso di trepidazione è facile da spiegare, l’inquietudine meno. In effetti, pensandoci, quest’ultima è probabilmente tra le più lontane sensazioni possibili nell’approccio ad un videogioco; si parla di intrattenimento, in fondo.

O no?

Trepidazione e inquietudine vanno di pari passo, come sorelle. Si potrebbe dire però, che la prima sia una sensazione che proviene dall’esterno mentre la seconda, al contrario, ristagna nel profondo dell’animo umano. E se è vero che si possa essere facilmente trepidanti, a causa di quella strana distorsione contemporanea comunemente chiamata cultura dell’hype, è ancor più vero che registrare una sensazione infinitamente più sottile e sfuggente come l’inquietudine possa sembrare inusuale; a maggior ragione se rapportata ad un medium che rimane comunque intrattenimento di massa e per questo il più generico e accomodante possibile, per quanto appaia come maturo sotto una determinata luce.

Dunque si potrebbe dire: inquietudine come turbamento dell’animo, come il sasso che sfiora la superficie placida del lago disturbandone la stasi. Inquietudine, come modo instabile di abitare il mondo. Un aspetto questo che è probabilmente per noi, in quanto europei, più marcato. Sostiene Salvatore Natoli:

«L’inquietudine non è un sentimento recente. Non v’è dubbio, però, che, come dice Deprun, è in prevalenza un sentimento moderno. È tra l’altro un sentimento che trova nel cristianesimo una delle sue più originarie e originali matrici. Seppure non è stato il cristianesimo a generare il sentimento d’inquietudine, di certo lo ha fortemente accentuato».

Come dire che la Storia ci possa rendere più o meno consapevoli di noi stessi.

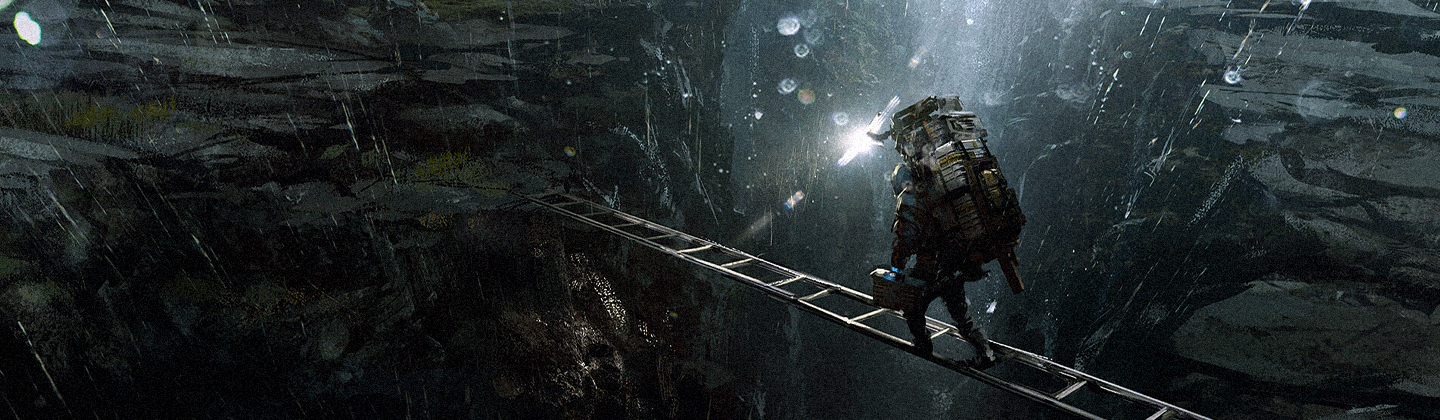

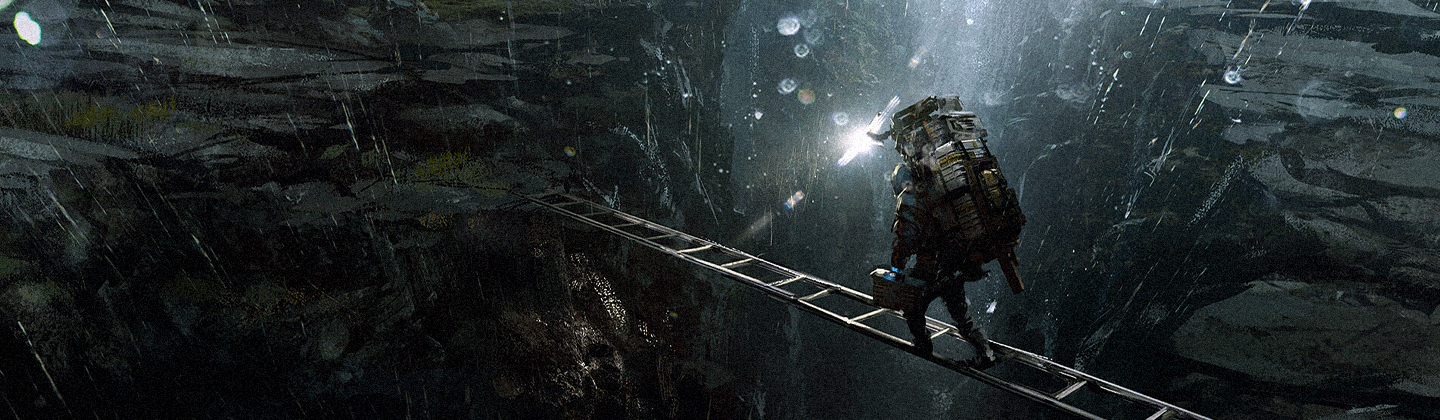

Nonostante la parola inquietudine sia spesso associata ad un valore negativo nel sentire comune, è interessante notare come il suo contrario, stato di quiete, sia inaspettatamente molto più aderente al concetto di morte (la quiete certa, assoluta e definitiva). Sam Porter, il protagonista di Death Stranding, si spinge sia nell’una che nell’altra direzione con il suo contraddittorio lavorio interiore. Come da bambino fu l’involontario responsabile dello scatenarsi del Death Stranding, anche nel presente di gioco sembra agire da ago della bilancia di un certo equilibrio naturale. Costretto costantemente all’esistenza, gli è difatti vietata la morte a causa del suo status di ritornato, è roso dall’evidente inquietudine del vivere. Sopporta sulle spalle il peso dell’onnipresente (e squisitamente americano) passato pesante: vederlo trasportare grottescamente decine di scatole impilate l’una sull’altra serve quasi come metafora del proprio passato, una formica che porta sulla schiena diverse volte l’equivalente del proprio peso. Sam è dunque una formica solitaria, che combattendo la propria natura, la sfida costantemente. Sam è solo ed inquieto, il personaggio archetipo che dimostra di essere qualcuno soltanto al di là della collettività, che mostra in questo modo di possedere la propria identità. Chiunque dotato di un minimo di empatia e che abbia passato del tempo videogiocando nei panni di Sam, non può che condividere una piccola parte di quel peso e quindi di quell’inquietudine.

Insomma: quel sentimento appartiene di certo a Sam Porter, ma diventa per osmosi anche lo stesso assorbito e assaporato dal videogiocatore. A questo proposito, sia per inquietudine che per profondità, risulta emblematica la sequenza in cui Sam è costretto a trasportare sulla schiena il cadavere della propria madre, per diversi chilometri e fino ad un inceneritore. Una sequenza di rara potenza visiva, a cui si fatica a dare la giusta dimensione tante sono le interpretazioni possibili: l’eredità, la nascita, il conflitto generazionale, la memoria, il legame di sangue, l’origine, il più intimo senso della vita.

La formica-Sam mostra fiera le stigmate ai piedi.

Solitudine

Un’altra delle parole fondanti del carattere filosofico di Death Stranding è solitudine, intesa come condizione di isolamento, voluta o forzata, dell’essere umano. È davvero fin troppo facile e lapalissiano accostare il concetto di solitudine a Death Stranding, talmente ne è imbevuto il titolo in ogni suo aspetto. “Da solo” il videogiocatore passa una grande quantità di tempo, ascoltando l’unica voce di Sam che parla o grida al vento; allo stesso modo “da solo” cammina Sam, rivolgendosi a BB e non ricevendo risposta, in quanto quest’ultimo non può esprimersi a parole. Sam è isolato dal resto degli esseri viventi. È l’ultimo uomo sulla Terra, perché tutti gli altri si sono rifugiati sotto di essa. Si è scelta la comune dimora di insetti, rettili, cambiando di fatto antropologicamente l’umana specie. Il mondo stesso e la sua “lore” sono imbevuti di solitudine. I suoi personaggi, tutti, parlano di isolamento, di distanze incolmabili, di consuete impossibilità.

Quando Deadman confessa con un certo candore di essere nient’altro che il mostro di Frankenstein, non sta dicendo altro se non di essere solo.

…artificiale, nato da cellule staminali. […] E quando la scintilla vitale non si è manifestata in alcuni organi, hanno sostituito quelli difettosi con organi di cadaveri. Un pupazzo di carne senza anima […] io non ho nessun legame. Né madre. Né aldilà. Né Spiaggia. Capisci perché sono ossessionato da tutto questo?

Il Mostro infatti, per definizione, in quanto diverso, unico e alieno, è solo; ma non è l’unico a definirsi in modo così preciso. Heartman, ad esempio, ha la singolare caratteristica di morire e resuscitare ogni ventun minuti circa. Diverse volte più performante di Gesù Cristo nel singolare ciclo vita-morte-rinascita, ogni suo sforzo è rivolto alla strenua ricerca di moglie e figlia tra le Spiagge, una sorta di infiniti purgatori privati sospesi tra le dimensioni dell’esistente. Si definisce – oltre che “Homo Loquens” nel senso di linguista (Metal Gear Solid V e grida di dolore) – un uomo spezzato, come il suo cuore, come il suo legame familiare. Un legame schizofrenico perché diviso tra due dimensioni, che non può certo non considerarsi perduto nel momento in cui, capita l’estrema difficoltà della sua ricerca, lo stesso Heartman giunge alla dolorosa conclusione che la sua famiglia sia ormai irrimediabilmente smarrita nell’oblio dell’aldilà e che per lui sia ormai matematicamente impossibile riunirvisi.

A conti fatti, anche Heartman è il mostro di Frankenstein e quindi solo, sia in quanto “sospeso” tra vita e morte, sia in quanto Prometeo del futuro che si ribella invano al destino che gli è stato assegnato.

Sam Porter, dal canto suo, cerca, brama, la solitudine come pochi altri, in un mondo dove stare da soli è alla portata di chiunque e di nessuno: fare consegne in giro per le terre ormai desolate diventa un modo per stare lontano dagli altri. Dopo il disastro, la civiltà si è ridotta a piccole concentrazioni sotterranee, formicai dove è evidente la mancanza di spazio vitale (geograficamente inteso, proprio come Lebensraum applicato però alla singola persona, lo spazio vitale proprio) a meno di vivere come prepper, che hanno di certo uno spazio adeguato, ma anche il più assoluto isolamento.

Sam arriva a rifuggire il mero contatto fisico, fino a svilupparne una sorta di allergia.

L’obiettivo dichiarato del videogioco è quello di riconnettere, di ricreare un tessuto sociale unito. Ma è davvero presente questo desiderio di connessione? È davvero così forte in noi oppure, come scriveva Stanisław Lem nel suo Solaris e per bocca del suo personaggio, il dottor Snaut:

Non abbiamo bisogno di altri mondi: abbiamo bisogno di uno specchio. Ci affanniamo per ottenere un contatto e non lo troveremo mai. […] L’uomo ha bisogno solo dell’uomo!

Certo, l’autore polacco lo affermava con un accezione religiosa, escatologica, e da prospettiva sicuramente atea; volendo semplificarne l’interpretazione, è possibile scindere l’insieme e paragonare non l’umanità e il mondo altro, ma piuttosto ciò che intercorre tra persona e persona. L’indipendenza dell’essere umano dalle relazioni, dal bisogno del legame. Non solo bastoni, ma nemmeno per forza corde, per citare lo stesso Death Stranding che a sua volta cita l’autore giapponese Abe Kōbō che evoca gli strumenti che furono fondamentali per l’umanità.

Hideo Kojima fa infatti riferimento al racconto “Nawa” (lett. La corda) del suo connazionale, da cui estrapola solo l’ultimo illuminante paragrafo, inserito poi come vera e propria prima schermata del suo videogioco, quasi a voler scolpire nella mente del fruitore il concept dell’intero progetto.

Corde e bastoni, strumenti semplici, potenti simboli:

La corda e il bastone sono due degli strumenti più antichi dell’umanità. Il bastone serviva a tenere lontano il male, la corda per portare a noi il bene. Sono stati i nostri primi amici, li abbiamo inventati noi. Ovunque vi fossero delle persone, là si trovavano anche la corda e il bastone.”

Sam stremato, si ferma a riprendere fiato.

Quello di Death Stranding è un mondo che ha reso obbligatorio l’eremitismo. Non per tutti però; alcuni raggruppamenti umani ancora esistono in quei luoghi sotterranei che si chiamano città, nonostante tutto e con un pizzico di nostalgia. Ma una città, per quanto grande sia, non è una società. Si può insomma genericamente dire che vivere nell’isolamento completo sia diventata la normalità per un’umanità che invece concepiva fino ad allora la società come una massa informe di persone incollate insieme da qualche teorico valore, scopo, speranza, progetto, lingua, geografia. Tutto questo è evidente che non possa più esistere a causa delle condizioni ambientali avverse che costringono l’umanità sottoterra: il gioco sembra a tratti urlare mi spiace Sam, ti hanno preso in giro, riparare il tessuto della società collegandola virtualmente non basta, una rete chirale è un giocattolo, una simulazione buona solo per i prepper pentiti del nuovo millennio. A tal proposito, i prepper incontrati da Sam non sono altro che anacoreti medievali trasposti in un futuro possibile.

Come gli anacoreti si costruivano piccole celle addossate alle chiese o in luoghi sperduti, di cui veniva poi murata la porta con tanto di cerimonia che ne sigillava per sempre il divieto di varcarla ancora, e con una sola finestrella verso l’esterno che dava la possibilità di ricevere sostentamento da un benefattore, così i prepper abitano le loro celle atee scavate nel terreno da spesso cemento nella speranza che il loro benefattore passi davanti alla propria finestra virtuale. I prepper sono dunque figure spirituali – per il videogiocatore solo ologrammi in verità – a cui la catastrofe ha strappato di forza quasi ogni spiritualità. Tanto è vero, che tutti hanno storie con umanissime caratteristiche, problemi di farmaci, problemi di matrimonio, problemi di semi per le coltivazioni, problemi con la scelta dei gusti della pizza da ordinare, collezionisti compulsivi e cosplayer senza fiere a cui partecipare. Problemi di banale soluzione che non sfiorano nemmeno un livello più profondo di pensiero. Un’umanità che alle soglie della sparizione si perde nella frizzante superficialità della cultura pop. Una superficialità che potrebbe ricordare una danse macabre durante la peste nera del 1346 o appena prima dell’anno mille, ma svuotata di esoterismo e di mitologia.

Ed è particolarmente interessante e brillante, che a questo punto Hideo Kojima inserisca il concetto di estinzione di massa. Come suggerisce tra le righe Amelie, la cosiddetta Entità Estintiva – un Gojira femmineo, a confermare che pochi popoli hanno la stessa ossessione per la catastrofe dei giapponesi – le estinzioni di massa sono forse necessarie e perfettamente lecite nell’ottica del rinnovamento perenne proprio della natura. Un giorno, al posto di una nuova primavera, arriverà un’estinzione di massa: questione di tempo insomma. Una condizione che può sembrare crudele dal punto di vista umano, tendente sempre e comunque alla sopravvivenza, ma si rivela come placida normalità di un processo naturale da un punto di vista diverso: quello di un’entità dall’intelligenza superiore, qui costantemente presente ma mai troppo esposta, un Deus ex machina che si rifiuta di comportarsi come tale.

L’estinzione di massa come potenziale soluzione, un’idea forse congeniale al Guido Morselli che scriveva, a ragione o torto, in Dissipatio Humani Generis:

E la società, dopotutto, non era che una cattiva abitudine.

In Death Stranding camminare diventa gameplay: diversamente dai cosiddetti walking simulator (avventure grafiche con poca interazione), camminare non è il mezzo più semplice con il quale spostarsi più o meno agevolmente dal punto A al punto B della mappa di gioco (o della narrazione). Al contrario, Hideo Kojima ribalta il concetto rendendo l’azione cinetica del camminare l’unico scopo e mezzo della mappa, con le sue difficoltà, la puntigliosa microgestione delle risorse, la pianificazione, gli ostacoli; tutti questi elementi sono impiantati in un contesto meravigliosamente desolato e disarmante, con paesaggi grigio-verdi e incontestabilmente in rovina che ricordano vagamente l’estremo nord del mondo, oppure rosso marte dal leggero sapore esotico, fino ad arrivare a vedute azzurro e petrolio. Ogni sasso della mappa di gioco, ogni rivolo d’acqua, dal più dolce avvallamento alla più tagliente delle cime di montagna: sono questi i principali nemici/amici con cui ha a che fare il videogiocatore. La sparuta presenza umana, costituita dai cosiddetti muli o i terroristi, è da considerarsi marginale nell’economia del titolo, quasi congegnata come un diversivo di game design per dare varietà al parco giochi, altrimenti davvero troppo poco a misura di mercato.

Un percorso particolarmente accidentato.

La parola solitudine è quindi sia la chiave di lettura che il gameplay, sia la storia che il senso più intimo di Death Stranding. E allora, cos’è davvero la solitudine? È possibile trasferirla in un videogioco?

In Death Stranding, particolarmente più che in altri videogiochi, questo tipo di trasfusione avviene, ma diventa presto un salasso.

Solaris

Nel 1961 viene pubblicato un romanzo di fantascienza, dove il dotatissimo autore immagina, con maestria, un pianeta ricoperto di un oceano di gelatina senziente, capace di influenzare le vite degli scienziati umani che stazionano nella sua orbita per studiarlo. È Solaris di Stanisław Lem.

L’oceano-entità di Solaris immaginato da Andrej Tarkovskij.

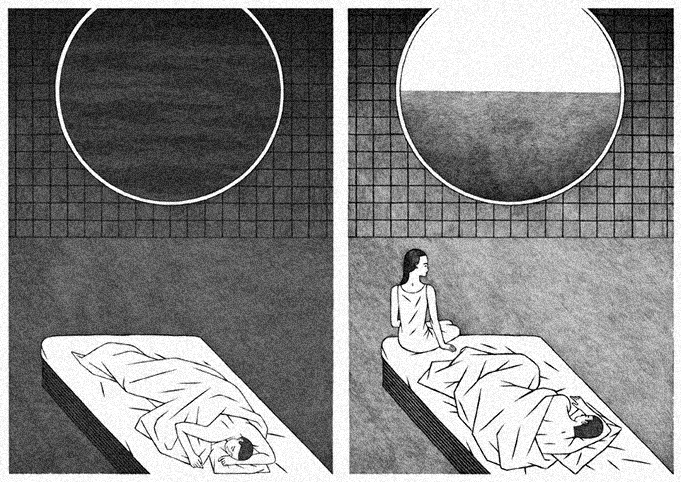

L’oceano di Solaris è composto di neutrini che concedono l’immortalità come rappresentazione della mente, consentendo la materializzazione dei ricordi e delle aspettative, delle persone care o di ciò che genericamente abita la mente di un essere umano.

In effetti, risulta intrigante pensare alle similitudini tra l’oceano-entità descritto all’autore polacco e il game over che il videogiocatore di Death Stranding è costretto a navigare/interagire per tornare all’altra dimensione, il mondo di gioco. Nell’istante stesso in cui si viene inghiottiti da una pozza di petrolio in Death Stranding, ci si immerge in un mare abitato da altri esseri-videogiocatori con cui abbiamo stabilito un legame e di cui simbolicamente conserviamo un ricordo, sebbene striminzito, ridotto ai pochi bit contenuti all’interno di un’interazione digitale pagata in like.

È lecito supporre, seguendo il flusso teorico che partorisce da questa lista di assonanze, che anche le spiagge di Death Stranding si possano trovare lì da qualche parte, distrutte e ri-plasmate nell’infinito ciclo di vita dell’essere che abita (o forse è) il pianeta. Anche il rapporto che si instaura tra Kelvin, il protagonista di Solaris, e la creatura modellata sulla base dei suoi ricordi, la moglie morta suicida, è esattamente quello che intercorre tra l’ologramma di Amelie e Sam, costantemente incalzato ad attraversare l’intero paese per trovarne il simulacro in carne ed ossa. Persino le famose simmetriadi e asimmetriadi del pianeta Solaris sembrano prendere forma come filamenti scuri e setosi che piovono dal cielo di Death Stranding. Hideo Kojima li chiama cordoni ombelicali, Stanisław Lem le definisce invece escrescenze scheletriche, elastiche come un muscolo teso.

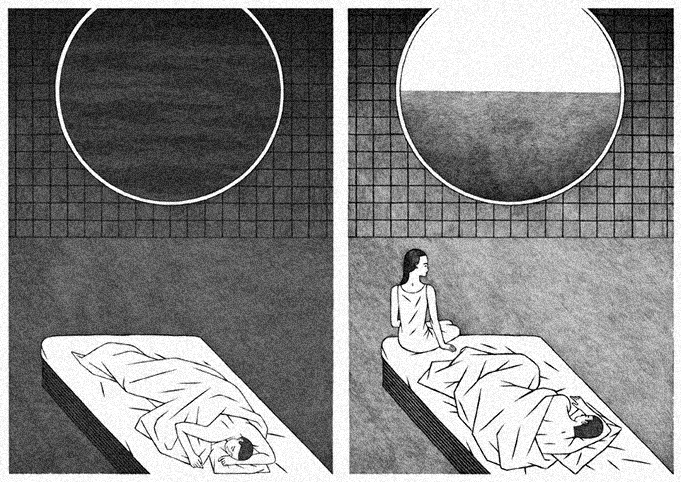

A sinistra Sam riposa all’interno di una Safehouse in Death Stranding, a destra Kelvin riposa in orbita su Solaris.

Gli echi estetici di Solaris risuonano costantemente sulla mappa di Death Stranding, così come certi impulsi filosofici che sembrano rimbalzare tra le due opere. Filosofia forse più spicciola in Death Stranding, a causa anche di difetti propri che l’autore giapponese si porta dietro da anni come l’ossessione per il mito americano, o i limiti intrinseci del mercato videoludico. Il paragone tra le due opere, che rimane in ogni caso azzardato, sta più nel tipo di fantascienza. Un sottogenere che ricorda forse da lontano il cinema fantascientifico di Andrej Tarkovskij, in cui introspezione, filosofia, spiritualità e futuro si sono sposati meravigliosamente. In questo senso, Death Stranding è un videogioco che tenta di infrangere alcuni schemi dell’industria dell’intrattenimento, in particolare il tabù, dei temi alti, spirituali, introspettivi. A memoria infatti non si ricorda un videogioco che regala un tale livello di analisi interiore durante una scarpinata, una scalata o tentando il più semplice guado di un fiume. Se è vero però che cerca di infrangere alcuni tabù è allo stesso modo vero che ricade inesorabilmente in altrettanti cliché, derivati dall’enorme influenza sull’autore giapponese del “cattivo” cinema americano d’intrattenimento, realizzato a cavallo degli anni Ottanta.

Si è scritto da qualche parte in rete, con una certa sicurezza, che Death Stranding sia il videogioco più coraggioso di Hideo Kojima. Difficile dirlo. Per quanto sia straordinario sotto diversi aspetti, da quelli puramente ludici a quelli dell’atmosfera e del concept, si fa fatica a crederlo più coraggioso di Metal Gear Solid II, per fare un esempio. Ma questo non toglie niente all’impatto politico-sociale dell’ultimo titolo concepito dall’autore giapponese, che rimane potentissimo grazie all’evocazione, o solo lo sfioramento, di diversi temi che come spettri aleggiano attraverso la storia umana: l’esistenzialismo, la dualità vita-morte, la presunta neutralità della tecnologia, l’estinzione, la concezione dell’aldilà, il rapporto tra sé e gli altri, il valore della collettività e del singolo, l’incomunicabilità, la catastrofe e la natura cattiva, l’atomica e diversi altri temi minori tipici della fantascienza classica. In passato, Hideo Kojima ha dato prova di possedere una capacità pericolosamente simile alla preveggenza per quanto riguarda argomenti come l’utilizzo dell’informazione e l’infoveillance, la propaganda e il capitalismo della sorveglianza o le problematiche relative all’utilizzo di una langue franque. Ha dato prova di saper leggere con un certo acume la contemporaneità e Death Stranding non si sottrae a questa tradizione, sebbene da un punto di vista meramente narrativo non arrivi a soddisfare pienamente i palati più fini, quelli che erano in attesa di affrontare ancora una volta un argomento sensibile. Death Stranding è anche una deificazione della figura del fattorino, una mitologia della consegna; ed è difficile non sottolineare come questo aspetto sia incredibilmente aderente alla realtà, stavolta la nostra, quella pandemica.

Solaris e Death Stranding usano quindi le stesse parole, la stessa estetica: entrambe le opere scelgono la filosofia e il futuro per raccontare alcuni dei temi fondamentali per l’uomo. Così come Death Stranding diventa un videogioco disperatamente necessario, con tutti i suoi difetti, nel panorama attuale dell’intrattenimento videoludico, allo stesso modo Solaris è stato a suo tempo lo spartiacque della fantascienza, tra il materialismo della sci-fi di stampo americano fatto solo di metalli, razzi, astronavi, mondi alieni e l’esistenzialismo di altra fantascienza europea e russa.

VV