Da Pecoranera a Tassofrasso: Harry Potter e le magie della traduzione

Da Pecoranera a Tassofrasso: Harry Potter e le magie della traduzione

Lumos! Sentite nell’aria un po’ di magia? È perché oggi torniamo a parlare del maghetto più amato dai lettori di tutto il mondo. Ma non preoccupatevi, non vogliamo ammorbarvi con l’ennesimo elogio alla saga di Harry Potter, né tantomeno azzardare l’ennesima teoria su tematiche e analogie presenti nel mondo creato da J. K. Rowling. Quello che faremo oggi è un viaggio attraverso le parole, le lingue e le culture. Ovvero, parleremo della traduzione – o meglio, delle traduzioni italiane della saga di Harry Potter, dei come e dei perché. Quindi sì, forse riusciremo finalmente ad avere le idee un po’ più chiare sul perché Tassorosso sia diventato Tassofrasso, l’originaria Pecoranera si sia poi trasformata in un corvo e chissà, magari riusciremo a farvi cambiare idea su quale possa essere (o meno) la miglior translation choice1.

Bacchette in posizione, si parte!

Harry Potter in Italia: traduzione e ritraduzione

Tradurre un romanzo fantasy non è mai semplice, data la spesso enorme quantità di neologismi e nomi parlanti. Tradurre una saga lo è ancora meno: e se più avanti venissero fuori dei dettagli che, a saperli prima, avemmo optato per tutt’altra strategia? Tradurre un bestseller e dover far fronte alla trepidazione di un pubblico spesso poco paziente, e alle conseguenti traduzioni amatoriali online che spuntano come funghi, mette addosso una pressione particolare.

E il caso di Harry Potter porta con sé tutte queste caratteristiche, più molte altre peculiarità che hanno condotto la casa editrice Salani, nel lontano 1998, a trovarsi di fronte a tempi ristretti e un testo complesso, due fattori che difficilmente vanno d’accordo, specie se dietro le quinte troviamo le costanti pressioni di un pubblico sempre più “affamato”.

(Quasi) tutte le edizioni italiane di Harry Potter.

Ecco allora che, tra un susseguirsi di scelte diverse e differenti traduttori, il risultato finale, per quanto nostalgicamente lo consideriamo spesso perfetto, non è carente di sviste ed errori.

Così, proprio quando ormai ci eravamo abituati ai Tassorosso e al Platano Picchiatore, nel 2011 Salani decise che era giunto il momento di riparare ai danni fatti, mettendosi all’opera per la ritraduzione di una delle saghe ormai più amate al mondo, e proprio per questo andando incontro a non pochi rischi: come avrebbero preso questa decisione i lettori ormai affezionati alla saga, così tanto da essere passati sopra anche agli errori più gravi? Sappiamo poi com’è andata: le critiche non sono mancate e molti fan sono tutt’oggi attivi nella polemica contro la ritraduzione della saga.

Dopo le dovute premesse, è giunto il momento di avventurarci nel testo e nella lingua del magico mondo di Hogwarts! Vediamo allora quali sono le peculiarità che hanno posto particolari difficoltà traduttive, dando origine a malintesi e ai conseguenti errori.

Nomi parlanti, tra serpenti e bastoni

Abbiamo già parlato dei nomi parlanti su Pop-Eye e, come ogni romanzo fantasy che si rispetti, la saga di Harry Potter ne è piena. Ma facciamo un breve ripasso: vengono definiti parlanti, in letteratura, quei nomi che descrivono o suggeriscono le caratteristiche, fisiche o caratteriali, di un personaggio. La loro funzione primaria è quindi quella di dare espressività al testo. Pensiamo a Sirius Black, Severus Snape, Draco Malfoy: anche se non avessimo mai letto i libri o visto i film, solo leggendo i loro nomi potremmo farci una certa idea del personaggio. Insomma, Severus e Draco non esprimono certo particolare gioia e serenità, così come Black non ci fa certo pensare alla luce.

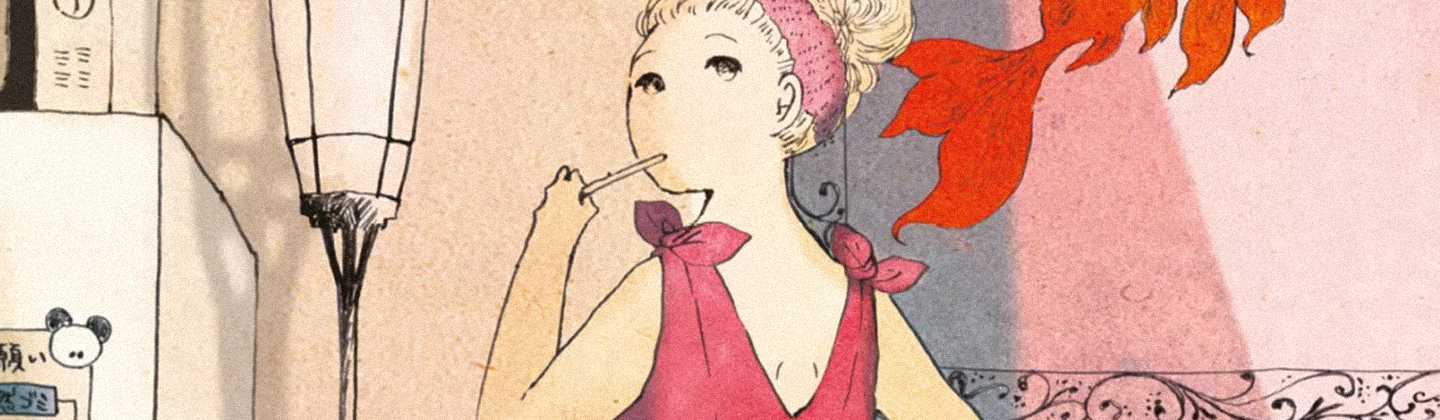

Oliver Wood/Baston e Severus Snape/Piton: sono nomi parlanti.

Ma i nomi parlanti, in quale lingua parlano? Per capire cosa intendiamo, prendiamo un esempio specifico: quello di Oliver Wood, capitano della squadra di Quidditch di Grifondoro. Il termine inglese wood, traducibile in italiano come legno, fa ovviamente riferimento alle mazze usate nello sport dei maghi. Ecco allora che Oliver Wood diventa un nome parlante, e immediatamente associamo il personaggio allo sport che pratica.

Ma cosa accade quando un lettore non anglofono, magari un bambino che in inglese per ora sa solo i colori e qualche numero, legge questo nome? Succede che il significato di wood non è conosciuto, il nome proprio manca della sua connotazione di parlante e si viene a perdere in espressività. A volte, anche in comprensione. Motivo per cui, nella prima traduzione abbiamo letto Oliver Baston e Susan Bones è diventata Susan Hossas: si tratta di una scelta traduttiva chiamata domesticazione, che consiste nell’operare scelte linguistiche che avvicinino il testo alla cultura di arrivo. Nel nostro caso specifico, un nome inglese è stato sostituito con un nome che suonasse inglese, ma nascondesse una parola di facile comprensione (e associazione) per i lettori italiani.

La ritraduzione nel 2011 ha optato per la strategia opposta, quella di straniamento, volendo avvicinare il lettore alla cultura della lingua originale. Ecco allora che la maggior parte dei personaggi hanno riacquistato i propri nomi originali, quali Colin Crevey e Argus Filch, precedentemente tradotti come Colin Canon e Argus Gazza. Una scelta azzeccata per i lettori con un livello medio di inglese, o curiosi di andare a cercare significati in ogni dove, ma che forse perde un po’ di significato per una grande fetta di pubblico. Perché si sa, nel nostro paese ci sono ancora molti passi da fare in ambito di educazione linguistica2, e non possiamo dare per scontato che tutti, dai bambini agli anziani, possiedano una conoscenza base della lingua inglese, figuriamoci della relativa cultura.

Un altro tipo di scelta traduttiva adottata per alcuni nomi propri è quello della chiarificazione: nomi originariamente non parlanti sono stati resi parlanti, con l’intento di caratterizzare meglio determinati personaggi che, altrimenti, sarebbero forse rimasti un po’ troppo sullo sfondo. È il caso della professoressa Minerva McGonagall, tradotta in italiano come Minerva McGranitt fino alla ritraduzione, dove ha riacquistato il suo cognome originario.

Secondo la traduttrice Serena Daniele, la professoressa di Trasfigurazione nonché vicepreside di Hogwarts emana un’aria severa, una durezza che ricorda quella del granito, da cui appunto McGranitt. Il limite di questa scelta, si pensa, è quello di ingabbiare un personaggio dalle mille sfaccettature, e che evolverà nel corso della saga, alle caratteristiche di una “macchietta”.

Da Minerva McGonagall a McGranitt: un esempio di chiarificazione.

I nomi delle Case: da Pecoranera a Tassofrasso

Veniamo a una delle questioni più discusse: i nomi delle quattro case di Hogwarts, in lingua originale Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw e Hufflepuff. Come risaputo, si tratta dei cognomi dei quattro fondatori delle case, a cui ogni studente di Hogwarts viene assegnato in base alle proprie caratteristiche e personalità. Anche qui, si tratta di nomi parlanti. In Slytherin finiscono quegli studenti in cui predominano astuzia e furbizia: il nome mette insieme il verbo to slither (strisciare, muoversi sinuosamente come un serpente) e l’aggettivo sly (astuto, furbo). Non solo: anche i direttori delle case possiedono nomi che ben si associano alle relative caratteristiche. Serpeverde è infatti diretta da Severus Snape, il cui cognome rimanda indubbiamente la parola snake (serpente), simbolo dello stemma di Serpeverde, oltre ad essere un nome fortemente allitterativo. La prima traduzione italiana ha infatti voluto esprimere al meglio questa sua natura “serprentina”, attraverso il cognome Piton.

Per quanto riguarda i nomi delle case, le due traduzioni italiane su una cosa sono d’accordo: non potevano essere lasciati in lingua originale, rischiando di perdere troppe connotazioni e legami. È stata quindi fatta una scelta domesticante, basata sul metro linguistico e sull’assonanza allo scopo di creare un ambito di fiabesco quotidiano, e con un curioso riferimento alle contrade senesi con i loro animali-simbolo. Ecco allora che sono nati Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

Le quattro Case di Hogwarts e i relativi stemmi

In realtà, la casa più intelligente di Hogwarts è stata inizialmente tradotta – in modo piuttosto contraddittorio – come Pecoranera, il che rimanda a un significato opposto rispetto a quello voluto dall’autrice, o aggiunge una connotazione umoristica non necessaria e non voluta nel testo originale. A partire dalle ristampe del 2000, l’errore è stato corretto ed è stato dato alla casa il nome con cui noi tutti oggi la conosciamo, Corvonero.

Ma un’altra casa ha subito un cambio di nome con la ritraduzione del 2011, dando origine a una serie di discussioni (perlopiù in negativo) riguardo alla tale scelta: Tassorosso è diventato Tassofrasso. Viene così perso il tema cromatico (assente nell’opera originale) che aveva caratterizzato tutte le case nella prima traduzione, secondo Bartezzaghi non essenziale e soprattutto contraddittorio: solo Serpeverde rispetta effettivamente la connotazione nome-colore, ma Grifondoro è rosso e Corvonero è blu: di rosso in Tassorosso non c’è proprio nulla. Tuttavia, è opportuno chiedersi se il cambiamento fosse davvero necessario. Insomma, c’è tra noi qualcuno che chiama davvero la casa dei gentili e degli onesti Tassofrasso?

Stati di sangue e malintesi

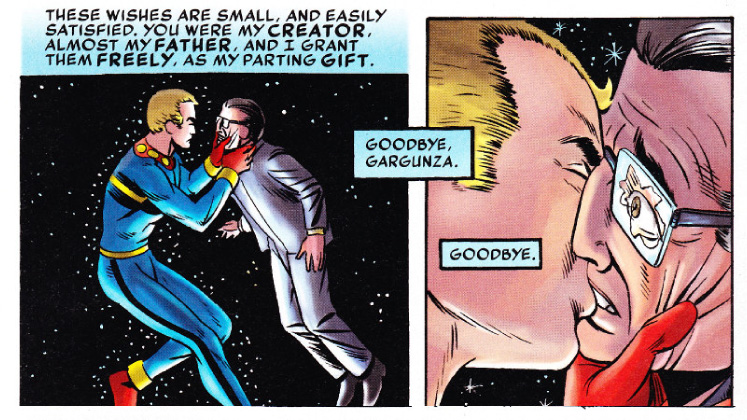

Parliamo ora di un vero e proprio orrore di traduzione, ovvero di come la prima edizione italiana della saga abbia mischiato due termini relativi allo stato di sangue, creando non pochi problemi e malintesi. I maghi non sono tutti uguali: così come la società umana viene suddivisa in classi sociali, i maghi misurano la loro “importanza” nella società in base al proprio stato di sangue. Abbiamo quindi i cosiddetti Pureblood, discendenti di soli maghi e tra i cui antenati non figurano babbani; gli Half-Blood, con famiglie composte sia da maghi che da babbani (come il protagonista Harry, i cui parenti da parte di madre sono babbani) e i Muggleborn, nati da una famiglia di esseri umani, spesso discriminati e spregiativamente chiamati Mudblood, letteralmente “sangue di fango”.

Ecco, la prima traduzione chiama Half-Blood e Mudblood allo stesso modo: Mezzosangue, creando una confusione crescente man mano che la saga procede e i due termini acquisiscono sempre più importanza. L’errore è stato mantenuto anche nella trasposizione cinematografica, così che molti di noi sono rimasti allibiti nell’udire Severus Piton affermare orgogliosamente di essere il Principe Mezzosangue, quando nel terzo capitolo della saga il termine era chiaramente considerato un tabù, usato da Draco Malfoy contro Hermione al fine di disprezzare il suo “sangue sporco”.

Fortunatamente la ritraduzione di Bartezzaghi ripara al tremendo errore, con l’introduzione del termine Sanguemarcio, che ben rende l’idea di disprezzo e discriminazione proprie di chi lo usa.

Finalmente, come afferma Ilaria Katerinov,

Mudblood: inizialmente tradotto come Mezzosangue, per poi diventare Sanguemarcio

Sparita l’equivalenza errata tra “Mezzosangue” e “Nato Babbano”, ora anche il lettore italiano può cogliere appieno il gioco sottile e malinconico con cui la Rowling instaura un parallelismo tra il mondo per nulla idilliaco in cui vivono i suoi maghi e le pagine più tragiche della violenza razzista perpetrata nella storia di noi “Babbani”.

Lucchetti Babbani e Medaglioni Magici, pag. 201

Hagrid e il dialetto veneto

Affrontate le questioni più insidiose e più curiose relative ai nomi propri e alla loro traduzione, vogliamo infine addentrarci in un altro aspetto della lingua che pone non poche difficoltà a chi di mestiere traduce: quello dei dialetti e degli slang, di cui già abbiamo parlato altrove. Nello specifico, tratteremo il caso di Hagrid, custode delle chiavi e dei luoghi di Hogwarts. Prima di poter fare ciò, riteniamo però necessario accennare alle strategie traduttive tipicamente utilizzate di fronte a un dialetto, a un gergo o a uno slang.

Quella delle varietà linguistiche, nell’ambito dei Translation Studies, è una problematica specifica all’interno dei riferimenti culturali. Dai vari studi sul caso, possiamo ricavare quattro grandi scuole di pensiero o strategie statisticamente più utilizzate dai traduttori per far fronte al problema del dialetto:

- Tradurre dialetto per dialetto: un approccio prettamente linguistico;

- Standardizzare il dialetto: ovvero neutralizzare i dialettalismi e scegliere una lingua standard;

- Tradurre il dialetto geografico per il dialetto sociale o lingua colloquiale: questo ha come obiettivo quello di sottolineare una certa differenza con la lingua standard, senza però rimandare ad un preciso contesto geografico. Si tratta di quella che viene comunemente definita opzione interdialettale, che nella pratica traduttrice è attualmente la più usata.

- Creare una nuova lingua al fine di mantenere l’esoticità del testo, creando quindi un effetto di straniamento.

Serena Daniele, curatrice dei romanzi della saga di Harry Potter per Salani, scrive nella nota anteposta al testo delle prime edizioni che

Per il personaggio di Rubeus Hagrid, custode delle Chiavi e dei Luoghi a Hogwarts, che nell’originale inglese parla in modo palesemente sgrammaticato, si è pensato di rendere questa sua caratterizzazione con un italiano altrettanto sgrammaticato.

Serena Daniele, nota alla traduzione italiana

Quello di Hagrid, nella lingua originale, non è in realtà un inglese propriamente sgrammaticato, quanto più quello che alcuni chiamerebbero English with an accent, ovvero marcato da un forte accento: quello di Bristol, proprio il luogo in cui è nata l’autrice della saga. L’accento viene reso graficamente tramite l’elisione di alcune consonanti, e a volte dell’intero soggetto, e una diversa ortografia rispetto a quella normativa per alcune parole.

You diventa quindi yeh, just perde la t e rimane solo jus’, così come didn’t/didn’. Questo per donare al personaggio un accento ruvido e una parlata aspra che, combinati al suo aspetto imponente e trasandato, non riescono infine a nascondere la profonda sensibilità e bontà d’animo di Hagrid.

Ok, ora immaginate Hagrid che parla in dialetto veneto.

Nella traduzione italiana, l’accento di Bristol si trasforma in un italiano standard ma, appunto, sgrammaticato, senza congiuntivi. Sicuramente non è la scelta peggiore: sentire Hagrid che parla in dialetto veneto o in napoletano sarebbe sicuramente stato molto più imbarazzante. Ma la scelta migliore sarebbe forse stata quella che più spesso si usa in traduzione: la negoziazione. Ovvero, lasciar perdere la questione dell’accento, ma imitare l’originale con il troncamento di qualche sillaba qua e là, e al massimo qualche parola un po’ storpiata.

E a te che sei rimasto con Harry fin proprio alla fine…3

Prima di concludere, siamo curiosi di porre una domanda ai fan della saga: avete rivalutato una o l’altra traduzione, dopo la lettura di questo articolo?

Abbiamo potuto vedere alcune delle peculiarità di un testo che è molto più complesso di quanto appaia, ma abbiamo solo toccato la punta dell’iceberg. Non abbiamo ad esempio accennato a tutta la questione delle frasi idiomatiche, dei doppi sensi e degli anagrammi, così come non abbiamo approfondito la questione dei neologismi, dei falsi amici, dell’ulteriore differenza tra edizione inglese ed edizione americana. L’universo creato da J. K. Rowling è ricco e complesso non solo nel suo worldbuilding, ma anche da un punto di vista linguistico. Potremmo stare ore a parlare del gioco di parole tra Uranus e your anus, quasi impossibile da rendere in italiano, o del fatto che i Deathly Hallows non siano tanto doni quanto reliquie.

Ma per ora ci fermiamo qui, lasciando ai nostri lettori il piacere, se lo desiderano, di approfondire ulteriormente le innumerevoli curiosità sulle magie della lingua che una delle saghe più amate di tutti i tempi ha da offrirci.

Nel frattempo, Nox!

LDC

NOTE:

1 La maggior parte delle informazioni presenti nell’articolo riguardanti la traduzione italiana della saga di Harry Potter sono state da noi ricavate e apprese grazie allo splendido lavoro di Ilaria Katerinov: Lucchetti Babbani e Medaglioni Magici – Harry Potter e le Sfide di una Traduzione (2012, Camelozampa).

2 Per un approfondimento sulla politica e l’educazione linguistica, in Italia e nel mondo, consigliamo la lettura di Santipolo M., 2022, Educazione e Politica Linguistica – Teoria e Pratica, Bulzoni Editore.

3 Dalla dedica iniziale in Rowling J. K., 2008, Harry Potter e i Doni della Morte, Salani Editore.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Uomini che creano mostri, tra orrore e psicanalisi

Uomini che creano mostri, tra orrore e psicanalisi

Per arrivare ai mostri è necessario partire da ciò che Zvetan Todorov scriveva nel 1970.

Precisamente da qui:

I temi della letteratura fantastica sono diventati esattamente quelli delle ricerche psicologiche degli ultimi cinquant’anni.

Da “La letteratura fantastica“, pag. 164.

La letteratura, in particolar modo quella fantastica, è da sempre terreno fertile per l’analisi dell’interiorità umana. Non stupisce dunque che alcuni romanzi abbiano anticipato di decenni le teorie poi sviluppate dalla psicoanalisi. Come spiega Aldo Carotenuto, “le figure che popolano il fantastico non sarebbero che proiezioni, rappresentazioni fantasmatiche di paura e desideri che il soggetto non può riconoscere in se stesso e che colloca fuori di sé”.1

Parlando di paura, non si può non pensare ai mostri che popolano il fantastico, e al successo che le loro storie hanno ottenuto e continuano a ottenere nel tempo. Leggere le narrazioni di creature mostruose permette di entrare in contatto con i propri desideri nascosti e le proprie angosce in totale tranquillità, senza esporsi a un pericolo reale. La letteratura fantastica, in questo senso, è capace di porci faccia a faccia con il proprio Es, l’istanza psichica delle pulsioni, senza mettere in pericolo l’Io, quella che si occupa dell’adattamento alla realtà interna ed esterna.2 Tutto ciò ha un duplice effetto: concretizzare le proprie paure permette di affrontarle, mentre visualizzare il proibito grazie all’immaginazione spinge ad appagare i propri desideri senza dover cercare compiacimento nella realtà esterna, spesso non soddisfacente.

La letteratura fantastica ha affrontato i mostri da diverse prospettive. Per questioni di spazio, in questo articolo ci concentreremo su quelli creati dall’uomo. Ciò che spinge quest’ultimo a sfidare le leggi della natura è quasi sempre l’ambizione; eppure, scavando più in profondità, si può notare come in tutte le storie gli scienziati bramosi di sapere siano stati burattini mossi dall’incomprensione che ha riservato loro la società.

Frankenstein, l’uomo che si sostituisce al dio e crea un mostro

Nel 1818 viene pubblicato Frankenstein, il primo romanzo di Mary Shelley. Uno scienziato, in preda al desiderio di conoscenza e all’ambizione, crea un essere vivente assemblando parti di cadaveri prelevati da cimiteri. Il desiderio di conoscenza si trasforma ben presto in delirio di onnipotenza e porta Victor Frankenstein a creare un essere grottesco, senza porsi domande sulle conseguenze. Durante la realizzazione, infatti, lo scienziato è assorbito dal suo lavoro e si concentra solo sulla gloria che ne ricaverà.

Quello tra la vita e la morte mi appariva adesso come un confine astratto nel quale io per primo avrei fatto breccia, per riversare sul nostro mondo all’oscuro un torrente di luce. Una specie a venire mi avrebbe benedetto, riconoscendomi come suo creatore, come la sua origine: molti esseri felici e di egregia natura avrebbero dovuto a me la loro esistenza.

Da “Frankenstein“, pag. 52

L’uomo si sostituisce quindi al dio e crea la vita, “ma non ha ancora fatto tesoro dell’insegnamento insito in tanti miti e leggende: dal momento in cui si genera una creatura vivente, fatalmente si scatenerà una forza che si rivolterà verso il suo stesso creatore”.3

In Frankenstein, già prima della creazione, tutto assume un aspetto sbagliato e correlato alla morte.

Lo scienziato si reca in cimiteri, saccheggia tombe, cerca la vita nella decomposizione.

Frankenstein si rende conto dell’errore fatto appena vede il mostro che ha creato, ma ormai è tardi e non può far altro che pagare le conseguenze.

Rifiutato dal suo creatore e da tutti gli uomini che incontra, l’abominio non trova altra soluzione che vivere per vendicarsi dei torti subiti. Così la creazione di una vita porta alla distruzione, e quindi alla creazione della morte. Lo scienziato non può sostituirsi alla divinità.

“Frankenstein’s Monster” di Dick Bobnick.

È interessante chiedersi come mai uno scienziato, che viveva in una condizione agiata, abbia sentito la necessità di sconvolgere il proprio equilibrio. All’inizio del romanzo si percepisce che a Frankenstein manchi qualcosa e, andando avanti, si scopre che si tratta dell’accesso ai suoi istinti primordiali e disprezzabili. Frankenstein proietta nella creatura tutto quello che non può accettare di sé.

Il mostro è l’Ombra del suo creatore.

Un’Ombra nutrita di paura e sensi di colpa per ora solo inconsci, e di tutto ciò che Victor non sa riconoscere in sé, non accetta, ciò di cui non è cosciente – il suo delirio di onnipotenza che sacrifica gli altri, la sua sostanziale anaffettività – al punto da isolarlo in qualche modo dal mondo reale.

Fuoco e carne di Prometeo. Incubi, galvanisti e Paradisi perduti nel Frankenstein di Mary Shelley, Franco Pezzini, pag. 199

Quando si ritrova davanti alla propria Ombra, Frankenstein scappa terrorizzato, incapace di accettare l’oggettivazione della sua parte peggiore. A differenza di quanto si verifica in molte opere letterarie, il mostro non è qualcosa di esterno all’Io, ma ciò che l’Io vuole allontanare da sé. Il pericolo nasce quindi da un uso errato della razionalità: è l’Io stesso a crearlo.4

La creazione del mostro rappresenta il tema del doppio incentrato sulla dicotomia adulto-bambino. Il mostro è la parte bambina dello scienziato: più che un essere spregevole, è in prima istanza un infante che cerca il suo posto nel mondo. Nel romanzo, il mostro nasce come una creatura buona, che ama la natura ed è affascinato dagli uomini. Tuttavia, poiché viene rifiutato da tutti, anche dal suo creatore, non può far altro che abbandonarsi alla sua parte peggiore. Infatti, anche se nato buono, condivide con il suo creatore “le fragilità nervose, il logorio psicologico e l’incapacità di controllare corpo e mente”.5

Come evidenzia Massimiliano Paris, con lo scorrere delle pagine il tema del doppio diventa sempre più definito e si incentra sulla dicotomia uomo-donna. Il mostro rappresenta il mondo femminile che si affida alla sfera emozionale per prendere decisioni, in contrapposizione a Frankenstein che usa la propria conoscenza, e quindi si affida alla sfera del razionale, per rendere l’uomo immortale.6

Jekyll, l’uomo che separa da sé la sua componente mostruosa

Nel 1886, viene pubblicato Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson.

Lo scienziato Jekyll non riesce ad accettare la sua parte più istintiva e brutale, il suo Es. Miscelando diverse sostanze chimiche ottiene una pozione che gli permette di conferire un’esistenza distinta alla sua parte malvagia di cui vuole liberarsi. Nasce perciò Hyde, un mostro molto più simile all’uomo rispetto a quello ideato da Mary Shelley. Hyde è fatto di malvagità, ma è una creatura a tutti gli effetti umana.

Il signor Hyde era pallido e un po’ sbilenco; dava l’impressione della deformità senza alcuna imperfezione nettamente definibile, il suo sorriso era sgradevole, egli si era comportato nei confronti dell’avvocato con un esecrabile misto di timore e di sfacciataggine, e parlava con una voce rauca, sussurrata, alquanto aspra. Erano altrettanti particolari a suo discapito. Ma anche a metterli tutti insieme, non riuscivano a giustificare la ripugnanza fino allora sconosciuta, l’avversione e la paura che il signor Utterson aveva provate nell’osservarlo.

Da “Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde“, pag. 24

È sempre l’ambizione a muovere il dottor Jekyll, ma in questo caso, più che dalla sete di conoscenza, lo scienziato è motivato dal desiderio di sovvertire un ordine precostituito.

Jekyll, dominato dal suo Super-io, l’istanza psichica costituita dai modelli comportamentali, non accetta la sua condizione di gentiluomo impuro, e, spinto dalla società giudicante, sente la necessità di trovare una soluzione che gli permetta di diventare ciò che gli altri si aspettano che lui sia, senza però rinunciare a ciò che vuole.

Il tema del doppio è quindi incentrato sulla dicotomia irrazionale-razionale. Più che trasformarsi in Hyde, Jekyll proietta in lui un concentrato di pura malvagità.7 Il contrasto è reso chiaro anche dalla differenza di corporatura. Jekyll è alto e robusto, Hyde è piccolo e deforme. Il mostro quindi è parte del suo creatore.

Il Dr. Jekyll e Mr. Hyde-

Così di giorno in giorno ed attraverso le due forme, morale e intellettuale, del mio spirito, andai facendomi costantemente più vicino a quella verità, dalla cui parziale scoperta sono stato condannato a un così mostruoso naufragio: che l’individuo umano in verità non è uno ma due. Dico «due», perché lo stadio della mia conoscenza non giunge oltre quel punto. Altri seguiranno, altri mi supereranno sulla stessa direttrice; ed io arrischio l’ipotesi che l’uomo finirà con l’essere conosciuto come un mero aggregato di entità multiformi, incongrue e indipendenti l’una dall’altra.

Ibidem, pag. 90

Jekyll non si limita ad espellere la sua realtà istintiva proiettandola al di fuori di sé e creando, quindi, il proprio Doppio; al contrario, assume anche un atteggiamento morale nei confronti del Doppio, attribuendo ogni cattiva azione esclusivamente a Hyde.12

La non accettazione di Hyde come parte di sé e la necessità di espellerlo ha conseguenze disastrose. Infatti, con il passare del tempo, Hyde prenderà sempre più potere, e le trasformazioni sfuggiranno al controllo di Jekyll, diventando frequenti e imprevedibili. Confrontarsi con il proprio lato istintivo permette all’Io di crescere, ma espellerlo porta la parte negativa ad assumere vita propria con il rischio per l’Io di diventarne schiavo.13Nel romanzo si nota come per Jekyll sia difficile rinunciare a Hyde, perché la rinuncia comporta la soffocazione dei suoi desideri. Il contrario non vale per Hyde, il quale vede Jekyll come un peso. Poiché Jekyll e Hyde non riescono a convivere, l’unico risultato possibile è il loro reciproco annientamento.

Griffin, l’uomo che si trasforma in un mostro per colpa dei suoi esperimenti

Nel 1897 viene pubblicato L’uomo invisibile di H. G. Wells. Il dottor Griffin, dopo anni di esperimenti, crea un siero in grado di conferirgli l’invisibilità. Una volta ottenuto il risultato sperato, lo scienziato dà adito alla sua sete di potere e inizia a rubare e poi a terrorizzare gli abitanti di alcuni villaggi. La sicurezza di rimanere impunito gli permette di vagliare la possibilità di instaurare un regno del terrore con lui a capo.

Griffin non si pente della sua scelta di trasgredire le regole: lui mira a perfezionarla. Il mostro non è più una proiezione esterna al suo creatore: il mostro è lo scienziato.

Non stupisce, quindi, che la confessione di Griffin richiami Frankenstein non per i deliri dello scienziato, quanto per la solitudine che prova la creatura. Come la creatura, Griffin reagisce all’isolamento con rabbia e violenza e con il desiderio di vendetta sull’intera umanità.14

“The Invisible Man”, di Gary Cadima.

Il punto è questo: ormai tutti sanno che c’è un uomo invisibile, come lo sappiamo anche noi. Quell’uomo invisibile, Kemp, dovrà ora instaurare il regno del terrore. Sì! Naturalmente è una cosa che può sorprendere, ma intendo proprio questo: un regno del terrore. Il terrore deve prendere qualche città, come Burdock, ad esempio, spaventarla e dominarla. Deve emanare i suoi ordini… […] Tutti quelli che disobbediranno ai suoi ordini, saranno uccisi insieme con quelli che li difenderanno.

L’uomo invisibile, pag. 156

H. G. Wells mostra un uomo affetto dal disturbo narcisistico della personalità e ne evidenzia il suo essere diverso dal resto degli esseri umani già prima della trasformazione in uomo invisibile. Griffin è albino e non riesce a vedere gli altri come suoi simili. Si sente solo, non vorrebbe essere diverso dagli altri. Come se non bastasse ha anche problemi economici che lo portano a derubare il padre: quest’ultimo si toglierà poi la vita a causa dei debiti.

Non mi sentivo affatto addolorato per mio padre. Mi pareva una vittima del suo stesso sciocco sentimentalismo. La solita ipocrisia richiedeva la mia presenza al funerale, ma in fondo non era affar mio. […] Ero contento della mia mancanza di comprensione per gli altri, anzi la attribuivo alla banalità della loro vita.

Ibidem, pag. 118

Griffin è incapace di vedere cosa accade fuori da se stesso e, poiché è abituato solo all’immagine che ha di sé, non riesce a relazionarsi con nessun altro. Gli effetti del narcisismo patologico si riflettono su tutti i personaggi che lo circondano. Vediamo la trasformazione degli innocui abitanti del villaggio di Burdock in persone aggressive, disposte a tutto pur di liberarsi dello straniero, di quell’essere diverso che minaccia le loro vite. Proprio il tema del diverso introduce la dicotomia carnefice-vittima.

Nell’Uomo invisibile il tema del doppio è molto sottile. Griffin oscilla tra la convinzione di essere l’uomo più forte del mondo e quella di essere una vittima della società. La dicotomia carnefice-vittima espressa da un solo personaggio crea un effetto interessante. A volte si prova odia per Griffin, altre volte è impossibile non capire le sue difficoltà e quindi entrare in empatia con lui.

Con uno sguardo più attento, si può notare che Griffin vorrebbe solo essere considerato parte della comunità e che i suoi deliri di onnipotenza derivino dall’incapacità della società di accettare il diverso. Come scrive Nicoletta Vallorani, “un’identità che si sente non riconosciuta o maltrattata di necessità cercherà di mettere in atto meccanismi di riequilibrio, e questi meccanismi potranno essere dirompenti per il contesto sociale cui il soggetto in questione appartiene”.15

In questo breve viaggio nelle vite fittizie di scienziati che sovvertono le regole della natura abbiamo visto come la psicoanalisi e la letteratura fantastica siano molto più vicine di quanto si pensi. I mostri sono l’espediente per analizzare le sfaccettature della personalità e per mettere in scena meccanismi di azione e reazione in situazioni dove ad avere la meglio è la paura di essere catalogato come diverso. In queste storie il vero mostro non è altri che la società, colpevole di non vedere oltre l’aspetto della creatura di Frankenstein, di non tollerare i desideri nascosti di Jekyll e di non accettare la diversità di Griffin.

VI

NOTE:

1 Da Il fascino discreto dell’orrore: Psicologia dell’arte e della letteratura, Aldo Carotenuto.

2 Freud parla di tre istanze psichiche: Es, Io e Super-io. La terza, il Super-io, è l’istanza che agisce da giudice e censore dell’Io, e che rappresenta la morale.

3 Da Il fascino discreto dell’orrore: Psicologia dell’arte e della letteratura, Aldo Carotenuto.

4 Frankenstein si inserisce nel gruppo di opere che trattano l’alterità demoniaca come qualcosa che proviene dall’Io. Per approfondire: La letteratura fantastica, Tvezan Todorov, capitolo 7: I temi dell’io.

5 Da Fuoco e carne di Prometeo. Incubi, galvanisti e Paradisi perduti nel Frankenstein di Mary Shelley, Franco Pezzini.

6 Da una riflessione contenuta in Viaggio al centro delle tenebre. Dracula, Frankenstein, Jekyll, Dorian Grey tra Eros e Thanatos. I mostri tra letteratura, psicoanalisi e quotidiano, Massimiliano Paris.

7 L’idea di Hyde come proiezione viene trattata da Vladimir Nabokov in Lezioni di letteratura.

8 Per approfondire: Il fascino discreto dell’orrore: Psicologia dell’arte e della letteratura, Aldo Carotenuto.

9 Questa necessità è condivisa da chiunque soffra di profondi stati d’ansia o di depressione.

10 Nel ventesimo secolo, a decenni di distanza dalla pubblicazione del romanzo di Stevenson, anche lo psicoanalista Carl Gustav Jung parlerà dei rischi di non accettare la propria Ombra.

11 Da Viaggio al centro delle tenebre. Dracula, Frankenstein, Jekyll, Dorian Grey tra Eros e Thanatos. I mostri tra letteratura, psicoanalisi e quotidiano, Massimiliano Paris.

12 13 Per approfondire, ancora: Il fascino discreto dell’orrore: Psicologia dell’arte e della letteratura, Aldo Carotenuto.

14 Dalla prefazione di Carlo Pagetti a L’uomo invisibile, di H. G. Wells, Fanucci Editore.

15 Dalla prefazione all’antologia La fanta-scienza di H. G. Wells: La macchina del tempo – L’isola del dottor Maoreau – L’uomo invisibile – La guerra dei mondi – I primi uomini sulla luna, a cura di Daniele Croci.

Le citazioni dei tre romanzi in esame sono tratte dalle edizioni della collezione RBA I Primi Maestri del Fantastico. Di orrore abbiamo parlato su Pop-Eye anche qui, qui e qui.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Di fumetti, graphic novel e lotte terminologiche

Di fumetti, graphic novel e lotte terminologiche

Vi sarà capitato di vedere, in giro per l’internet o magari addirittura dal vivo (che fortuna), questo cartello, e non aver saputo bene come reagire: lacrime amare? Risatina nervosa? O un rassegnato sospiro? Personalmente, la prima reazione è stata la perplessità. Poi è scattato il nervoso. Solo dopo qualche minuto ho deciso di adottare un approccio più zen e pensare alla questione in modo più critico.

Davvero nuvole parlanti vi pare più decoroso di fumetti?

Ma innanzitutto, diamo un contesto: il cartello in questione è stato posto in una libreria Feltrinelli a fine 2020, anno in cui i fumetti hanno visto una sorta di rinascita, iniziando a venire presi in considerazione anche da chi non li aveva mai letti prima, grazie a una serie di fattori. La pandemia e la noia hanno spinto molti a ricercare nuovi hobby e passatempi, che per una parte hanno trovato luogo nella lettura, compresa quella di fumetti; case editrici come Bao Publishing, Tunué, Coconino e molte altre hanno dato un nuovo volto al fumetto, ma anche fenomeni come Bookstagram e, successivamente, BookTok (di cui abbiamo parlato anche qui) hanno contribuito alla crescita del fenomeno.

Insieme alla crescita delle vendite di fumetti, è nata però anche una sorta di lotta terminologica, con la nascita – o per meglio dire, la ripresa – del termine graphic novel. Questa new wave del fumetto presenta infatti delle apparenti differenze rispetto alla comune concezione di fumetto: si tratta, per la maggior parte, di volumi autoconclusivi con un intreccio sviluppato, che non hanno nulla da invidiare a un romanzo. Da qui, il termine romanzo grafico. E da qui, la confusione terminologica, soprattutto per i neofiti lettori di fumetti, ha iniziato a prendere svolte impensabili. Ne è appunto una prova il cartello che abbiamo visto poc’anzi. Ma fumetti e graphic novel sono davvero due cose diverse? Lo sappiamo tutti, credo: la risposta è no. O meglio, non proprio. I graphic novel sono fumetti a tutti gli effetti, anche se non tutti i fumetti sono graphic novel. Potremmo piuttosto dire che si tratta di un sottogenere del fumetto, o di un certo tipo di fumetto.

La domanda che mi sono posta, e di cui vorrei discutere con voi in questo mio primo editoriale, non è quindi se fumetti e graphic novel siano o meno la stessa cosa, perché questo è già stato chiarito più volte e non è certo un’opinione che i romanzi grafici siano fumetti a tutti gli effetti. Quello che invece mi sono chiesta è: perché è nata questa lotta terminologica negli ultimi tempi, tra chi sostiene l’importanza di continuare a utilizzare il termine fumetto e chi, quando si parla di graphic novel, lo trova obsoleto? Ma soprattutto, ha senso discutere così tanto su questa questione terminologica? Alla me lettrice di fumetti, tutto sommato, non importa troppo sapere se quello che sto leggendo sia o meno definibile un graphic novel, e secondo quali principi. Sto leggendo un fumetto e sto leggendo una bella storia, questo è l’importante. Ma da un punto di vista sociolinguistico ho trovato la questione interessante, e dopo qualche ricerca mi sono ritrovata con forse più domande di prima, ma anche qualche risposta.

L’origine del termine graphic novel, come molti di voi sapranno, è da attribuire a Richard Kyle, che nel 1964 ha coniato il termine in un articolo pubblicato su una fanzine dedicata agli appassionati di fumetto. L’aggettivo voleva inizialmente identificare un “ramo” del fumetto europeo che ai tempi venivano pubblicati in formati diversi e su carta più pregiata rispetto ai tipici comic books. Il termine e il concetto di romanzo grafico hanno raggiunto notorietà con la pubblicazione di Contratto con Dio di Will Eisner, considerato il primo graphic novel mai pubblicato. Eppure, è in tempi recenti che il termine sembra aver acquisito un nuovo significato, tanto che io stessa ho visto molti neofiti lettori di storie a strisce confusi o forse quasi timorosi di usare il termine fumetto, definire graphic novel serie come La taverna di mezzanotte o addirittura i famosissimi Peanuts. Quindi, serie in più volumi che, se vogliamo attenerci al significato originario del termine, poco c’entrano con i romanzi grafici.

Richard Kyle e la sua fanzine: Graphic Story World, poi rinominata Wonderworld.

Se andiamo a googlare quali siano le caratteristiche tipiche di un romanzo grafico, quello che ci capita di leggere più spesso sono cose del tipo “una storia a fumetti con la struttura di un romanzo” e “volume autoconclusivo”. Fin qui, è tutto piuttosto chiaro, ma poi le cose si fanno più nebulose: “storia illustrata a cavallo tra il giornalismo, la narrativa e il fumetto”, “generalmente indirizzata a un pubblico adulto”, “si distingue dai fumetti propriamente detti per l’aderenza a temi e vicende reali”. Non vi sembra tutto un po’ troppo generico e confuso? Davvero tutti i fumetti che avete letto e chiamato graphic novel avevano queste caratteristiche? Per quanto mi riguarda, mi è capitato di chiamare graphic novel opere come Girotondo di Sergio Rossi e Agnese Innocente: un volume contenente storie brevi e indirizzato a un pubblico adolescenziale, che ha poco o niente a che fare col giornalismo.

La confusione è lecita, perché le scuole di pensiero sono tante e le informazioni sono spesso contraddittorie. La conclusione più soddisfacente a cui sono giunta è che il termine graphic novel venga usato, in questo periodo, principalmente come strategia di marketing. Negli ultimi anni, e soprattutto nell’era post-pandemica, sono tanti i lettori che si sono avvicinati al genere del fumetto, e infatti dal 2019 al 2021 la vendita di fumetti è triplicata. Possiamo davvero parlare di una rinascita del medium, che a partire dalla pandemia ha iniziato a riempire non più solo gli scaffali delle fumetterie, ma anche quelli delle librerie in cui, fino a pochi anni fa, di fumetti non si vedeva l’ombra. Ora, anche le librerie di catena dei piccoli paesini hanno un reparto manga e fumetti, e neanche tanto piccolo. Ma purtroppo, lo sappiamo, il fumetto ha avuto una storia travagliata e fino a pochissimo tempo fa non è mai stato visto di buon occhio da molte categorie di persone. Inizialmente considerato un mero prodotto di intrattenimento per bambini, è poi passato ad essere oggetto pericoloso, fonte di danni e perdizione, per poi passare di nuovo allo status di letteratura di serie B. Ma da quando molte case editrici, e successivamente i cosiddetti book influencer, hanno iniziato a presentare i loro fumetti come graphic novel, qualcosa è cambiato. Diverse categorie di lettori hanno iniziato a leggere fumetti, nelle foto sui social hanno iniziato a vedersi tavole e balloons, e anche i più scettici hanno iniziato ad incuriosirsi all’una o all’altra storia.

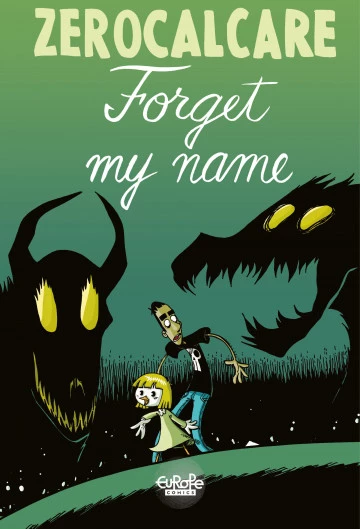

Certo, questa rinascita del fumetto altro non è che un fenomeno positivo. Ma quello su cui continuo a interrogarmi, forse senza mai giungere a una risposta, è se sia positivo il modo in cui è avvenuta questa rinascita. Da un lato, mi dico che chi se ne frega se tizio pensa che Gipi, Ortolani o Zerocalcare non scrivano fumetti ma graphic novel, l’importante è che si sia avvicinato al genere. Dall’altro, mi dispiace che si tema ancora così tanto di affermarsi lettori di fumetti per quello che altro non è che un pregiudizio, tenendo in considerazione solo le uscite espressamente catalogate come romanzi grafici e perdendo così l’opportunità di leggere moltissime altre, meravigliose storie.

Fumetti? Graphic novel? O entrambi?

E quindi, cari lettori, come al mio solito mi trovo davanti a un bivio, senza riuscire a capire che strada prendere. Lottare affinché il fumetto raggiunga lo status che merita anche a livello terminologico (la me linguista dice sì), o lasciare che la gente li definisca come vuole, conscia che comunque stanno leggendo fumetti e che abbiamo fatto passi da gigante rispetto a pochi anni fa (la me lettrice dice, mh, forse)?

Infine, un’altra domanda mi frulla in testa: dite che se, grazie al potere che il ruolo di coordinatrice mi dona, proponessi di cambiare il nome della nostra sezione in Libri e Graphic Novel, più persone leggerebbero o entrerebbero a far parte di Pop-Eye?

Tutto sommato, spero di no.

LDC

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

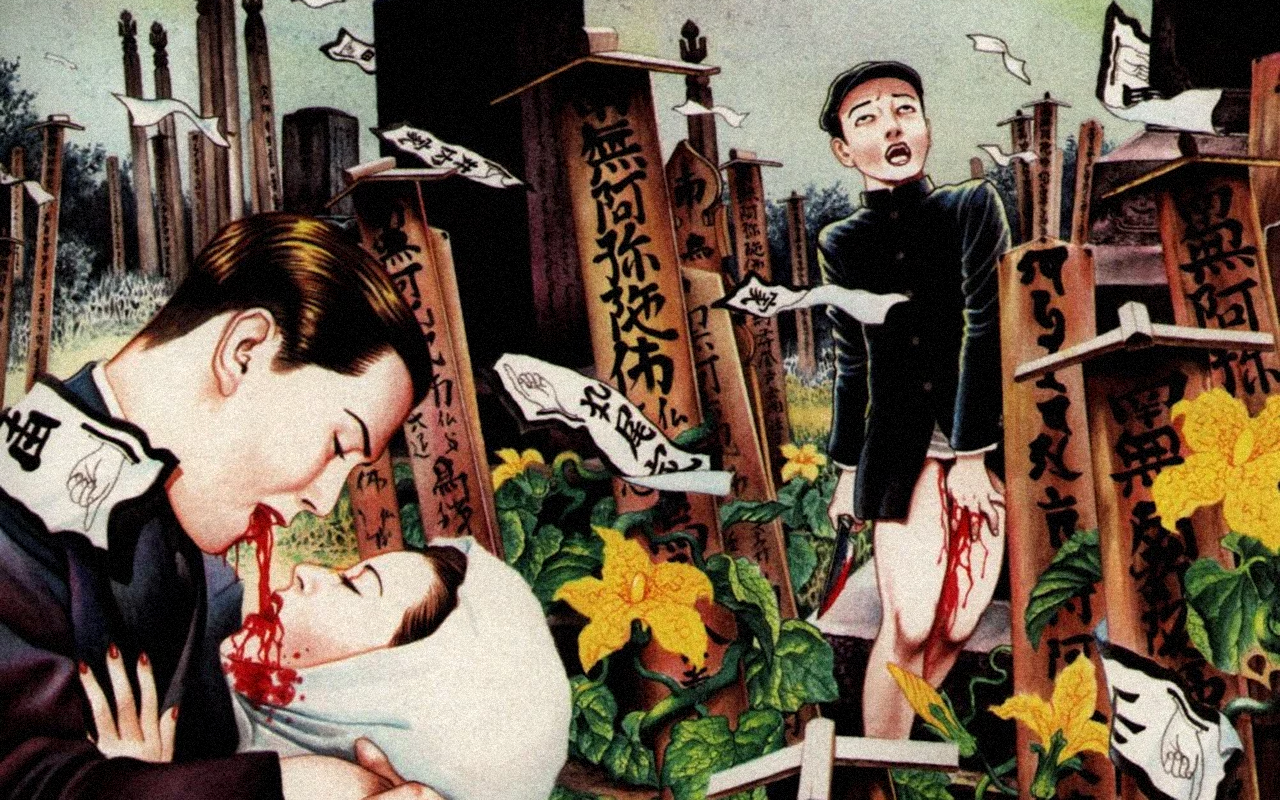

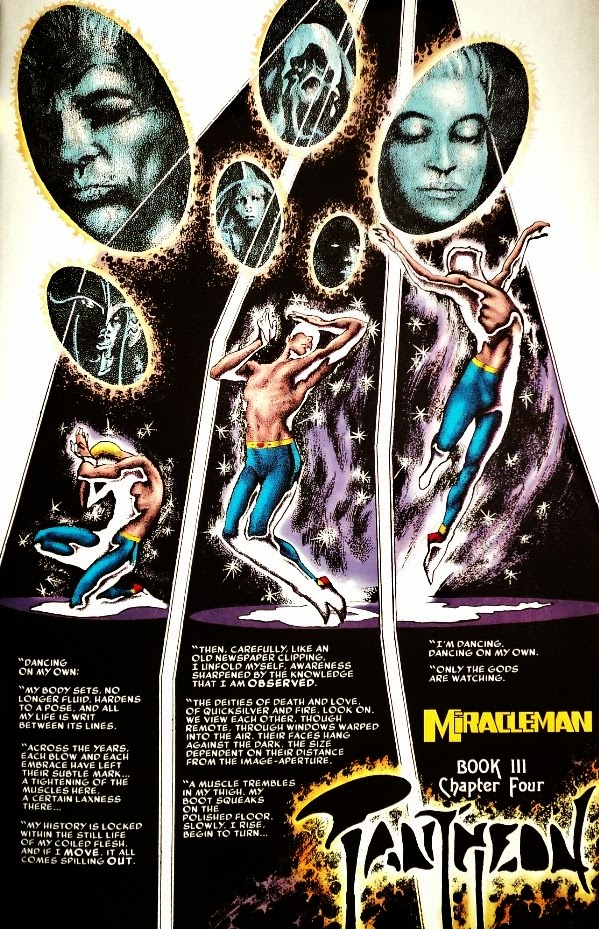

Orrore e rifiuto, ovvero Suehiro Maruo

Orrore e rifiuto, ovvero Suehiro Maruo

Suehiro Maruo è un mangaka poco comune nel panorama fumettistico contemporaneo.

Riconosciuto generalmente come uno dei maestri del manga horror – il di cui debutto su carta risale agli anni Ottanta – al contrario di molti suoi colleghi non si è limitato al solo fumetto: spesso ha spaziato dall’illustrazione alla pittura, per arrivare anche alla creazione di artwork per altri oggetti pop, come copertine per dischi, per romanzi e locandine.

Possiede uno stile molto riconoscibile derivato dall’illustrazione tradizionale giapponese ukiyo-e del periodo Edo, di cui ne conserva ancora, almeno in parte, alcune tematiche. Le stesse visioni delle famose “stampe insanguinate” di Yoshitoshi, propriamente rielaborate, ritornano infatti come vividi ricordi nelle opere del maestro Maruo.

Diversi suoi tankōbon possono essere considerati, a buon diritto, dei veri e propri manifesti dell’illustrazione. La sua è un’estetica parecchio ricercata, che poggia su anatomie incredibilmente accurate, corpi magnificamente definiti, simbologie di stampo europeo rielaborate in patria, situazioni ottocentesche riportate alla modernità. Sessualità distorte, omicidi, soprannaturale.

Serrer les dents pour resister à l’effroi.

La sofferenza è la principale manifestazione nel manga ero-guro.

Suehiro Maruo, in tankōbon come Inugami Hakase (1994), mischia in modo sfrontato forme prese di peso dal neoclassicismo e dall’estetica nazista al folklore giapponese degli yokai, saccheggiando continuamente culture diverse, ma fondendole comunque in un unico contenitore kitsch riconoscibilissimo e propriamente giapponese. Il maestro Maruo è un inventore di ucronie visive, non tanto in senso storico, quanto culturale. Un collezionista ossessionato che trova nella psico-rigida cultura del Giappone post-imperiale l’ambiente ideale per mettere in mostra, uno accanto all’altro, i suoi feticci.

Non a caso, si respira una sorta di zeitgeist sopito e forse addirittura nascosto nel tratto denso e sicuro del mangaka. Si tratta di un sentimento evidentemente proibito, proprio nel senso auto-censorio del termine. Proibito, oscuro e nascosto. È forse, in un certo modo, simile all’orrore esotico e seducente scoperto dal colonnello Kurtz in Cuore di Tenebra di Joseph Conrad e in seguito reimmaginato da Francis Ford Coppola e Marlon Brando in Apocalypse Now.

Yoshitoshi – La casa solitaria sulla Brughiera di Adachi (1885)

L’orrido è metaforizzato grazie all’immagine di una lumaca che striscia lenta ma sicura sul filo del rasoio tagliandosi essa stessa nella marcia; la bava si disperde inevitabilmente sulla lama e si mischia al sangue in una innaturale e sinistra soluzione di liquidi corporei. La stessa sostanza, conosciuta ma estranea, che si trova nel profondo dell’animo umano, addirittura geneticamente presente ovunque vi sia componente antropica. Uno zeitgeist dunque, proprio perché legato ad un profondo senso comune del sinistro, dell’inquietante, del nascosto tra le pieghe della normale quotidianità. Che, proprio in quanto comune e quindi per definizione vicino a tutti, inquieta a livello personale il lettore.

Gli elementi di predilezione di Suehiro Maruo.

Il tratto di Suehiro Maruo è netto, preciso, conciso, completo. Ombra nera, luce bianca, nessuna incertezza, come se ogni tavola fosse una stampa su legno. Ogni gesto, ogni movimento è una posa, una messa in scena di gusto teatrale che riporta inevitabilmente al teatro Kabuki del XIX secolo e alla letteratura giapponese di Edogawa Rampo. Tutto è netto, tutto è chiaro sulla tavola, tranne di sovente i significati, che al contrario sono spesso celati o dietro dialoghi ermetici, o dietro simbologie appannate di matrice pagana. Le storie nelle opere del maestro Maruo, rimangono generalmente semplici, con intrecci abbastanza lineari, che lasciano quasi tutto lo spazio alla messa in scena. Quasi che il mangaka si senta in dovere di creare il vuoto adeguato ad accogliere così tanta saturazione visiva.

Per capire bene l’immaginario di Suehiro Maruo è necessario pensare un contenitore di contenitori, ognuno dei quali è incrostato di materia rubata: Histoire de l’œil (1928) di Georges Bataille, la mitologia germanica del Nazismo, Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) di Robert Wiene e l’espressionismo tedesco nel suo insieme, il surrealismo, il fantastico e l’orrorifico di Edgar A. Poe, le storie brevi di Edogawa Rampo, i rapporti tra uomo e uomo, uomo e animale, la sessualità nella sua interezza e impalpabilità, le incisioni su legno di Yoshitoshi, la Repubblica di Weimar attraverso le pitture di Otto Dix, la decadenza borghese, il culto del sangue, i tarocchi e l’esoterismo di fine ottocento, il paganesimo, il teatro Kabuki e la sua versione più elevata Nō, tutto ciò che in natura si manifesta come deforme e innaturale, paradossale e inspiegabile.

L’animale civilizzato

Al contrario del vampiro animalesco di Shuzo Oshimi (Happiness – Panini Comics, Planet Manga 2015 – 2019), l’eterno adolescente vestito di stracci, che salta di tetto in tetto alla ricerca spasmodica e disordinata della sua preda, quello di Suehiro Maruo (Il Vampiro che ride – Coconino Press 2014) è un animale che ama le divise studentesche, in un mondo che fa della nostalgia dell’atmosfera anni quaranta e cinquanta il suo ambiente naturale.

Il vampiro di Maruo ha un codice morale ben definito sebbene infinitamente perverso; o forse, la causa stessa della sua perversione è da ricercarsi proprio nell’agiatezza borghese delle società ben impiantate. Proprio parlando di borghesia, i tipici temi del genere erotico-grotesque non sono altro che i passatempi preferiti della borghesia annoiata e benestante del ventesimo secolo. Perversione morale, sessuale, ipocrisia di classe, che come ricorda Pier Paolo Pasolini vengono generate da madri vili.

Cimiteri, mutilazioni, amore, simbologia.

In Il Vampiro che ride, la genitrice è proprio una vecchia madre affetta da vampirismo da diverse decine di anni. Il punto di partenza sentimentale ideale per questo tipo di perversioni. E anzi, come si accennava in precedenza, le madri che Pier Paolo Pasolini definisce “vili, mediocri, servili, feroci” 1 sono per Suehiro Maruo la vera origine del mondo.

È interessante notare che anche il concetto di tempo per un vampiro non è altro che una netta metafora del privilegio borghese, quello di poter gestire il proprio tempo in funzione dei propri gusti personali e non costretti ad una vita in funzione del proprio lavoro come poteva esserlo quella delle classi più umili. La noia borghese, nelle opere del mangaka giapponese, diventa quasi il prerequisito con cui preparare il terreno e renderlo fertile per la nascita di malumori e comportamenti che inevitabilmente sfuggono alla sfera morale normalmente accettata. I protagonisti delle storie del maestro Maruo, divorati dalla noia, distorcono il proprio rapporto con la realtà, rendendola soprannaturale, surreale per l’appunto.

L’animale erotico

I personaggi di Suehiro Maruo si dipanano in atteggiamenti ai limiti della condizione clinica. Personaggi novecenteschi che scivolano nel vampirismo, liceali perversi che non conoscono altri limiti se non quelli imposti dalla coerenza della propria follia. Giovani, per lo più adolescenti, che hanno con la propria sessualità un rapporto a dir poco malsano. Protagonisti consapevoli di una crescita malata, ammantata di normalità. Donne borghesi che scoprono nell’orrore un nuovo afflato sessuale, come nel caso di Tokiko, la moglie dell’ufficiale mutilato di guerra ne Il bruco (Coconino Press – 2012).

Il marito Sunaga, privato, a causa della guerra, di braccia e gambe, ridotto all’immobilità e al più totale mutismo, diventa nient’altro che un oggetto di piacere per soddisfare le nuove voglie della moglie. Un tipo di voglia che si pone esattamente al confine tra disgusto e piacere, tra rifiuto e irrefrenabile curiosità. La vita della donna si consuma così in zone inesplorate tra il distorto e l’immorale. La noia borghese rimane centrale ma non è manifestata in modo chiaro; si presenta all’interno del modo estremamente dimesso di intendere il sentimento in Giappone, e cioè come appartenente alla sfera personale. La pornografia di Maruo, se come tale si vuole definire, è più un problema di solitudine dello spirito piuttosto che una questione carnale.

Al contrario di Yasujirô Ozu – Viaggio a Tokyo (1953), Il gusto del sakè (1962), Tarda primavera (1949) – che raccontava con il suo cinema in bianco e nero una borghesia mite e dimessa, rinchiusa in una gabbia di regole sociali che era contenta di rispettare, Nagisa Ōshima racconta i privilegi di coppie votate alla sola ed esclusiva ricerca del piacere, fino ad arrivare a cercarne proprio il limite, il confine esatto tra estasi sessuale e morte per soffocamento, come in Ecco l’impero dei sensi del 1976. Il maestro Maruo sceglie invece un approccio diverso: non una definizione morale della dissoluzione, né una semplice descrizione della sessualità distorta della ricerca del piacere; Suehiro Maruo sceglie il grottesco come punto di partenza e raramente come punto di arrivo. Dunque anche la sessualità diventa grottesca, improvvisa, sconosciuta, inaspettata di certo; ma si presenta come tale in modo assolutamente naturale e spontaneo. Insomma, come se si trattasse dell’inevitabile punto d’arrivo di un sistema di valori definito a priori, il culmine dell’esistenza cercato e trovato nella corruzione. Perché in definitiva, tutto è istinto, tutto è violenza, perché tutto riporta alla sfera sessuale. Almeno per come la intendeva Freud quando si riferiva alla teoria della libido.

L’erotismo di Suehiro Maruo rimane indissolubile dal macabro, inscindibile dalla morte coesistente al momento stesso dell’estasi. È in definitiva l’inevitabile coabitazione del bello e del brutto nello stesso momento storico. La stessa filosofia che applica David Lynch in Velluto Blu (1986) dove uno studente, ancora una volta uno studente, trova un orecchio mozzato all’interno di un magnifico giardino, che lo porta a scoprire un violento mondo sotterraneo e parallelo alla tranquilla cittadina di periferia che pensava di abitare fino a quell’istante. Il bello e il brutto, per il maestro Maruo e per David Lynch, sono indivisibili. È proprio in quel territorio sconosciuto, al confine tra l’uno e l’altro, che trova terreno fertile il genere érotique-grotesque.

L’animale grottesco

L’autore giapponese mette in scena il suo personale teatro dell’orrore affogato in un romanticismo sfrontato, oggettivato e fuori dal tempo. Solo i giovani e giovanissimi sono generalmente di bell’aspetto; tutti gli altri personaggi infatti, sono corrotti fin nella loro esteriorità. Si tratta di una regola quasi assoluta, che riguarda proprio la condizione di vita dei personaggi-tipo; Per Suehiro Maruo infatti il mostro non è per niente un’eccezione: al contrario, è proprio la condizione umana che mostrifica i suoi personaggi. Li rende depravati all’interno e spesso decrepiti all’esterno (ma possono esistere anche mostri bellissimi).

Paradossali e inspiegabili, i personaggi dell’immaginario del maestro Maruo, si trascinano in un Giappone fantasmatico, senza più alcuna decenza, attinente proprio alla percezione che ognuno di essi ha della propria realtà. In questo senso, Maruo si proietta in una ricerca estetica che rifiuta il normale scorrere del tempo e dello spazio all’interno del manga, delimitato diegeticamente dai quadri che si pongono come confine delle vignette mediante le quali è strutturata la pagina; e ovviamente dallo scorrere delle stesse. In questo modo, si ha come l’impressione che la percezione del tempo sia in un certo senso estranea, sembra che lo scorrere del tempo sia di difficile avanzamento se non che si sia proprio arrestato. Le scene, esattamente come succede in teatro, sembrano cristallizzate e all’esclusivo servizio del lettore.

Nel Giappone post-imperiale di Suehiro Maruo, non è raro incontrare un pagliaccio che tenta uno stupro su un giaciglio di strada, attorniato da scolopendre e millepiedi attorcigliati in un abbraccio simbolico. Una composizione che, per l’appunto, sembra costruita dall’autore appositamente per arrestarsi alla fine del processo di maturazione e solo così proporsi al lettore.

Allo stesso modo, le scenografie seguono un criterio di omogeneizzazione costante. Il paesaggio dei manga disegnati da Suehiro Maruo è costituito principalmente da quinte, decori che servono solo a sorreggere la prova d’attore dei propri personaggi. Decadenti, in rovina, brutaliste o barocche, ricercate e romantiche, le scene vertono sempre al racconto unico di Suehiro Maruo, quello surrealista e non-sense.

Divise studentesche, sangue, erotismo.

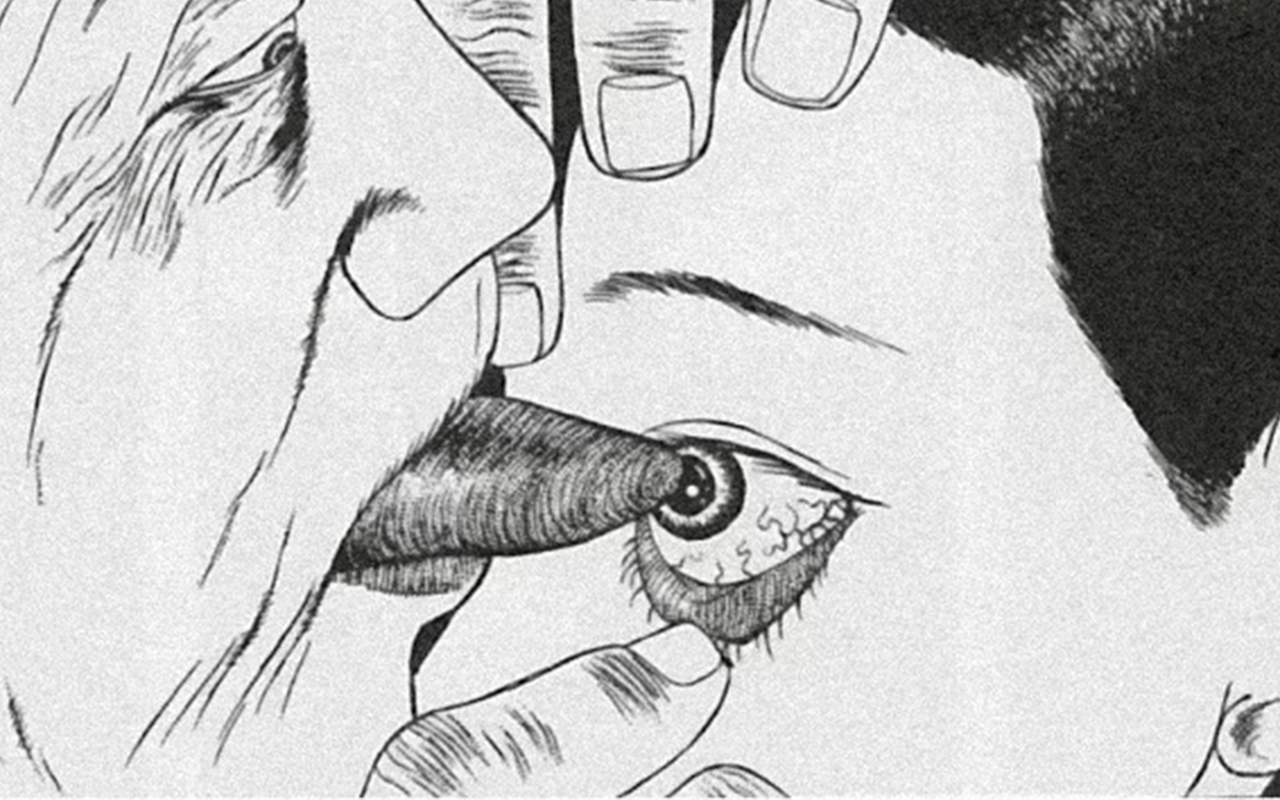

L’animale-occhio

L’occhio, come elemento ricorrente, ricopre un ruolo di primissimo piano nelle opere del maestro Maruo. Da strumento organico per vedere e interpretare il mondo, diventa oggetto-feticcio da leccare. Da coprire, da accecare, nascondere o mutilare. Un chiaro rifiuto, simbolico, di analizzare la realtà per come si presenta. Il primo passo per costruirne una nuova, adattata allo spirito del tempo e ai voleri dei propri fantasmi.

Oculolinctus, ovvero gratificazione erotica grazie al feticismo dell’occhio.

L’occhio, non solo come utensile organico ma anche come sinonimo di voyeurismo, diventa il mezzo privilegiato del lettore – ma allo stesso tempo auto-punito, in quanto mutilato, ferito, accecato – per reinventare le proprie pulsioni nei confronti del mondo esterno. Come aveva già spiegato Dziga Vertov con la teoria del cine-occhio, tutto ciò che è visto dall’occhio e che può risultare conosciuto e banale, acquista un valore nuovo se filtrato dal media. Ebbene, il lettore di Maruo diventa, in senso lato, un vero e proprio voyeur piuttosto che un semplice spettatore.

Suehiro Maruo opera quindi, attraverso il suo disegno, una ricostruzione della realtà che si avvicina più ad una complessa e distorta interpretazione dell’istinto e dell’antropologia dell’animale-uomo, piuttosto che ad un semplice parto della fantasia.

VV

NOTE:

1 P. P. Pasolini – Poesia in forma di rosa (1961-1964), Garzanti, Milano 1964

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

La traduzione del fumetto tra sfide e compromessi

La traduzione del fumetto tra sfide e compromessi

Senza la traduzione, sarei limitato tra i confini del mio paese. Il traduttore è il più importante alleato. È il traduttore che mi introduce al mondo.

Italo Calvino

La traduzione e il suo funzionamento vengono studiati sin dai tempi antichi: Cicerone e San Girolamo furono i primi a tentare di dare una definizione di traduzione e a spiegare come questa funzionasse. Tuttavia, è solo a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo che si inizia a parlare di traduzione come disciplina accademica, grazie al linguista James S. Holmes che, nel 1972, coniò il termine translation studies.

Da quel momento, numerosissime teorie e altrettante relative critiche in merito alla traduzione e al suo funzionamento hanno iniziato a svilupparsi in tutto il mondo: dai primi tentativi di offrire una struttura generale della disciplina, ai nuovi concetti e termini, sino alle strategie che vengono tutt’oggi usate dai traduttori nel loro lavoro.

San Girolamo, patrono dei traduttori.

Di saggi e manuali sulla traduzione se ne trovano ormai un’infinità, dai più generici ai più specifici che ricoprono diversi ambiti e specializzazioni: traduzione editoriale e letteraria, giurata, tecnico-scientifica, commerciale; eppure ancora poco, anzi pochissimo, è stato scritto sulla traduzione del fumetto.

Lo status del fumetto nel corso della storia

Il fumetto non ha mai avuto vita facile: sin dagli albori della sua comparsa è stato considerato, in molti paesi del mondo, un mero prodotto di intrattenimento infantile. Insomma, roba per bambini. Per non parlare della campagna morale di censura avvenuta negli anni ’50, con l’obiettivo di proteggere la popolazione – e in particolare i giovani – dalla presunta cattiva influenza dei fumetti. Questa scarsa considerazione per la nona arte, purtroppo lo sappiamo bene, non è ancora del tutto scomparsa. Gli stereotipi sul nerd, avido lettore di fumetti che non vede mai la luce del sole, hanno rotto le andavano forte fino a pochi anni fa.

In questi ultimi anni stiamo vedendo una riaffermazione del fumetto. In particolare i manga, ma anche i graphic novel, stanno scalando le classifiche dei libri più letti e venduti in Italia. Ma qual è il motivo di questa svolta piuttosto improvvisa? Secondo alcune statistiche, il lockdown del 2020 ha portato a scoprire o a rinnovare la passione per la lettura, compresa quella per il fumetto. Ma anche i social hanno un grande ruolo in questo. Su Instagram e TikTok è nato negli ultimi anni il fenomeno dei book influencer: lettrici e lettori che, tramite post, storie e video, condividono consigli di lettura e book haul. Sono stati scritti articoli e addirittura pubblicati dei libri su questo fenomeno, che sembra star in qualche modo rivoluzionando il mondo editoriale e avendo un grosso impatto sulle vendite. E i fumetti, in questi contenuti, si vedono sempre di più.

Come lo status del fumetto influisce sulle scelte di traduzione

Ma in tutto ciò, cosa c’entra la traduzione? Beh, lo status sociale attribuito al fumetto influisce molto sul modo in cui questo viene tradotto e sull’importanza che si attribuisce alla sua traduzione. La maggior parte dei fumetti presenti sul mercato sono traduzioni, eppure gli studi e le pubblicazioni dedicate alla traduzione del fumetto sono ancora assai pochi. Anche i passaggi dedicati a essa nei volumi sulla traduzione letteraria coprono in media due o tre pagine, spesso solo poche righe, molto raramente un intero capitolo1. Molti studi, inoltre, citano il fumetto solo come esempio per discutere la traduzione di giochi di parole, onomatopee e altre caratteristiche linguistiche spesso presenti nel fumetto ma non specifiche del medium.

Il fumetto in relazione ai translation studies venne nominato per la prima volta dal linguista Roman Jakobson nel 1960. Egli fu il primo a riconoscere l’esistenza di diverse tipologie di traduzione, suddividendole in tre categorie: quella interlinguistica, quella intralinguistica e quella intersemiotica. Per farla un po’ più semplice, si può parlare rispettivamente di riformulazione, traduzione propriamente detta (quella a cui ci riferiamo solitamente, ovvero la classica traduzione di un testo da una lingua ad un’altra) e trasmutazione. Questa prima distinzione risulta fondamentale per i due principali approcci con cui è stata affrontata la traduzione del fumetto nel corso degli anni: quello linguistico e quello semiotico.

Mentre il primo approccio si focalizza esclusivamente sulla componente verbale, il secondo prende in considerazione la relazione – e soprattutto l’interazione – tra componenti verbali e visive, nel caso specifico del fumetto tra testo e immagini.

L’approccio linguistico è strettamente legato al concetto di traduzione vincolata, nato negli anni Ottanta per indicare una traduzione che, per ragioni pratiche o commerciali, è limitata nello spazio. Il dibattito sulla traduzione del fumetto, infatti, è stato spesso caratterizzato dalla visione della presenza dei balloon come un limite alla libertà del traduttore. Per questa sua visione limitata, l’approccio linguistico è stato via via lasciato da parte in favore di quello semiotico.

A volte si pensa che il testo scritto nei balloon o nelle didascalie sia l’unica componente dei fumetti che viene tradotta, ma non è così: anche le componenti visive possono essere tradotte, e spesso lo sono. Gli aspetti del fumetto che possono essere modificati durante il processo di traduzione possono essere divisi in tre categorie: i segni tipografici (tipo e grandezza del carattere, formato e layout), i segni illustrati (colori, vignette, linee d’azione) e i segni linguistici (titoli, didascalie, dialoghi, onomatopee e narrazione). Ognuno di questi aspetti può essere soggetto a strategie di cambiamento quali la sostituzione (l’opzione standard per i segni linguistici), l’eliminazione o l’aggiunta.

La traduzione vincolata considera i balloon come un limite.

Qualche parolone: i loci della traduzione, domesticazione e straniamento

Se il traduttore sceglie di adottare un approccio semiotico, nella prima fase di traduzione del fumetto il suo compito sarà quello di identificare quattro aree di messaggi verbali, chiamate tecnicamente loci della traduzione, e per ogni area capire se il messaggio verbale debba essere tradotto o meno. Queste aree sono:

- I balloon: il luogo principale in cui si trova il messaggio verbale, che solitamente rappresenta la modalità parlata ed è scritto in prima persona, e deve quindi essere tradotto;

- Le didascalie: il testo presente all’inizio o alla fine della vignetta, generalmente scritto in terza persona, dà alla narrazione una dimensione letteraria. Di norma contrassegna cambiamenti nel tempo e nello spazio, ma può anche contenere commenti connessi all’immagine e viene quasi sempre tradotto;

- I titoli: una delle loro principali funzioni è quella di essere visivamente attraenti. Spesso vengono cambiati nel passaggio da una cultura all’altra, ma nel caso in cui venga mantenuto il titolo originale, la ragione potrebbe essere quella di voler dare un tocco esotico all’opera, solitamente accompagnata da una strategia traduttiva di straniamento (che vedremo tra poco);

- Il paratesto linguistico: i segni verbali fuori dai balloon ma interni al disegno, come iscrizioni, segnali stradali, giornali, onomatopee e, a volte, alcuni dialoghi. Il paratesto può avere entrambe le funzioni, visiva e verbale: è il traduttore a dover scegliere a quale dare la priorità.

Il primo compito del traduttore è quindi quello di identificare i loci della traduzione e prestare attenzione ai diversi tipi di interazione tra le due risorse che creano il significato, il visivo e il verbale, per l’appunto. Molti errori di traduzione, infatti, provengono proprio dal fallimento del traduttore nell’identificare l’interconnessione tra testo e immagini. Un esempio può essere dato dal significato del messaggio verbale all’interno del balloon che viene completato dal messaggio visivo. Spesso lo scopo di questa interazione è quello di generare un effetto umoristico, creando giochi di parole che non avrebbero senso se non fossero accompagnati dall’immagine.

Il rebus: l’esempio più classico di interazione tra visivo e verbale.

Altro elemento fondamentale è costituito dai riferimenti culturali che, nel fumetto come in qualsiasi opera letteraria, stanno alla base di due strategie traduttive opposte: domesticazione e straniamento. La prima è una resa orientata al testo di partenza, mentre la seconda è orientata al pubblico d’arrivo. Nel primo caso la traduzione neutralizza il testo straniero rendendolo conforme alla lingua e alla cultura d’arrivo, rendendolo più familiare e facilmente comprensibile per il fruitore finale mediante alterazioni e sostituti culturali. Uno svantaggio di questa procedura può essere la perdita d’informazioni che si verifica in alcuni casi. Lo straniamento, diversamente, mantiene intatta l’alterità del testo di partenza anche a costo di mettere in difficoltà il pubblico di destinazione o infrangere le convenzioni della lingua d’arrivo.

Nel caso del fumetto, in certi casi spetta all’editore scegliere il modo in cui portare sul mercato del proprio paese una determinata opera, ad esempio conservandone o alterandone il formato. Tuttavia, sono i traduttori che per primi si trovano di fronte a segni visivi e verbali appartenenti a una determinata cultura, e che devono pertanto scegliere se adottare una strategia addomesticante o straniante. Nella maggior parte dei casi è possibile mantenere il messaggio visivo con tutte le sue connotazioni culturali, traducendo solo il messaggio verbale, senza rischiare di perdere o stravolgere il significato. Tuttavia, come abbiamo visto, visivo e verbale in questo medium sono strettamente connessi e interagiscono tra loro, e talvolta non sono scindibili – come nel caso di rebus e giochi di parole – creando alle volte un ostacolo e una vera e propria sfida per il traduttore.

In genere, per quanto possibile, si cerca di mantenere anche nella traduzione le caratteristiche culturali ed editoriali del fumetto originale, quali ad esempio la direzione di lettura e il formato. Questa strategia viene usata principalmente nei paesi in cui il pubblico ha raggiunto una consapevolezza dell’importanza artistica del fumetto, riconoscendo che adottare una strategia domesticante e quindi attuare drastiche alterazioni del lavoro originale non sarebbe la giusta soluzione.

La strategia di straniamento implica, al massimo, piccoli aggiustamenti nel formato, come un diverso numero di pagine o una variazione della periodicità della pubblicazione, e può a volte includere l’adattamento della grafica agli standard del paese di pubblicazione – ovvero onomatopee e titoli, traducendoli e adattandoli graficamente alla pagina. Tuttavia, alcune volte questi elementi testuali sono considerati parte integrante della grafica, e il pubblico fatica a tollerare la loro traduzione. In questi casi, una strategia adottata ad esempio da alcune case editrici italiane è quella di mantenere il titolo originale aggiungendone la traduzione a piè di pagina.

Le Petit Spirou (1987) viene adattato culturalmente:

cambia anche il messaggio visivo (i titoli sul dorso dei libri).

Un caso particolare riguarda la traduzione dei manga, in particolare della direzione di lettura che nel paese d’origine va da destra verso sinistra. Nei primi anni in cui i manga vennero importati nel mercato occidentale, traduttori ed editori adottarono una strategia domesticante, invertendo il senso di lettura affinché risultasse uguale a quello occidentale, ossia da sinistra verso destra. Tuttavia, alcuni autori giapponesi la considerarono un’alterazione intollerabile e finirono per rifiutare la garanzia dei diritti di traduzione per le loro opere. Effettivamente, l’inversione di lettura crea non pochi problemi, quali la creazione di personaggi mancini: conseguenza piuttosto grave, ad esempio, nelle storie che parlano di samurai. Questi ultimi, infatti, seguono un severo codice d’onore chiamato bushido, che li obbliga a non impugnare mai la spada con la mano sinistra. Oggi, la maggior parte dei manga pubblicati in Europa viene tradotta con una strategia straniante, mantenendo quindi il senso di lettura giapponese, anche sotto le spinte e le critiche del pubblico.

Attualmente, i manga pubblicati in Italia contengono indicazioni sul senso di lettura.

Zerocalcare in inglese tra daje e culisti

I fumetti di Zerocalcare sono stati tradotti in molte lingue straniere e la questione risulta particolarmente interessante sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, c’è la questione del linguaggio. Il caso di Zerocalcare è particolarmente complesso, in quanto, come l’autore stesso afferma, nelle sue opere il testo prevale sul disegno. Al contrario, quest’ultimo presenta un ruolo più espressivo che narrativo, e il ritmo della narrazione dipende fortemente dai dialoghi e dal testo. Al fine di rendere il linguaggio il più autentico possibile, l’autore utilizza diverse strategie, tra cui le principali sono i tratti dialettali e i turpiloqui, allo scopo di elevare ancora di più il livello di affinità con la lingua parlata e avere a disposizione un’altra fonte d’espressività. Tradurre un dialetto in un’altra lingua non è semplice ed esistono diverse possibilità e strategie per il traduttore che si trova di fronte a questa sfida.

Forget my name è stato pubblicato per la casa editrice digitale Europe Comics nel 2015.

Zerocalcare alterna inoltre diversi registri linguistici (dal volgare, informale o colloquiale al formale, ricercato, aulico o solenne). Ognuno di questi comunica un messaggio diverso rispetto agli altri e spesso caratterizza i diversi personaggi. Le opere dell’autore abbondano inoltre di anglicismi e francesismi: nel primo caso, ciò è dovuto soprattutto alla presenza dei numerosi riferimenti alla cultura pop, ma anche all’influenza di internet nel linguaggio parlato e giovanile; nel secondo caso, il motivo è l’origine francese dell’autore. Infine, Zerocalcare fa ampio uso di neologismi, generalmente al fine di creare un effetto umoristico.

Per la traduzione inglese di Dimentica il mio nome, Carla Roncalli di Montorio ha optato per la traduzione in un inglese standard ma colloquiale, evitando quindi la strategia dialetto-per-dialetto, ma adottando alcuni accorgimenti – principalmente nel lessico – che rendessero l’espressività di una lingua parlata e giovanile e che evidenziassero l’alternanza di registri linguistici.

La sfida più difficile è stata probabilmente la traduzione di espressioni tipicamente romane, ovviamente intraducibili letteralmente e di cui non esiste un equivalente inglese. Alcune espressioni sono state tradotte con quello che sarebbe l’equivalente inglese del termine in italiano standard, mentre, dove possibile, la traduttrice ha usato espressioni colloquiali, abbreviazioni e imprecazioni tipicamente britanniche (come bloody hell e blimey).

Ma so cosa tutti vi state chiedendo: daje è stato tradotto in diversi modi a seconda del contesto, ad esempio con le espressioni you go girl! o come on!. Non disperate, l’adattamento inglese della serie Strappare lungo i bordi ha fatto cose peggiori.

La questione si complica ulteriormente con la presenza di neologismi.

Vediamo due casi interessanti:

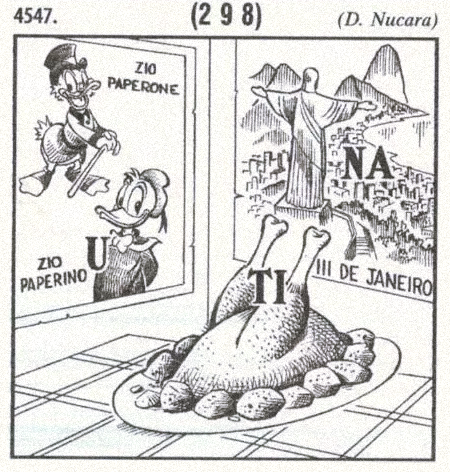

Alcuni neologismi sono facilmente traducibili.

In questa vignetta, il neologismo bambinese viene utilizzato in un flashback che riporta all’infanzia dell’autore e si riferisce al linguaggio utilizzato dai bambini che ancora non sanno parlare, con un chiaro effetto comico. La traduzione inglese adotta una strategia simile, creando un neologismo che identifichi questa nuova “lingua”, utilizzando la radice kid– (bambino), e mantenendo il suffisso –ese. È una buona soluzione, considerando che anche in inglese si tratta di un suffisso derivativo che indica origine e provenienza, come ad esempio in Portuguese e Japanese.

Altre necessitano di strategie più complesse…

…come la creazione di nuovi neologismi.

Il secondo caso è più complesso, in quanto mescola un gioco di parole e due neologismi che, combinati insieme, suscitano un effetto comico, legandosi inoltre a un elemento visivo. I due neologismi sono culista e schifusss. Nel primo caso si tratta di una modifica del nome di professione oculista mentre il secondo termine è un’alterazione della locuzione che schifo. Il neologismo culista gioca con la parola culo e svolge una funzione umiliante verso il ragazzo a cui è diretto (che porta gli occhiali, quindi: visivo che si lega al verbale). Perciò, i livelli sui quali opera questo neologismo sono principalmente tre: la parola che ridicolizza il nome di una professione, l’impiego di una voce volgare per raggiungere tale effetto, e l’interconnessione con l’immagine attraverso gli occhiali portati dal figlio dell’oculista. La strategia adottata nella traduzione inglese è simile all’originale per la prima parte della battuta: la professione del padre cambia in physician, così che il neologismo / gioco di parole risulti essere penecian, termine che gioca con la parola penis. Vengono così mantenuti l’effetto comico, il gioco di parole e la funzione umiliante, ma viene perso il rapporto tra testo e immagine. Il termine schifusss non viene invece tradotto con un altro neologismo, ma semplicemente con l’aggettivo disgusting.

E i riferimenti culturali? Le opere di Zerocalcare abbondano di riferimenti alla cultura pop che non riguardano solo film e serie tv conosciute a livello internazionale, ma spesso si tratta di prodotti che solo i lettori italiani potranno apprezzare con una lacrimuccia di nostalgia ad accompagnare la lettura. È il caso, ad esempio, delle caramelle Rossana e del Pisolone, che nell’edizione inglese vengono rispettivamente non tradotti e tradotti letteralmente, privando il lettore anglofono di un grande pezzo di cultura italiana. Diverso è il caso seguente:

La maggior parte dei lettori anglofoni probabilmente non ha idea di chi sia la Pimpa, e tradurre la battuta letteralmente o tentare di spiegarla con una lunghissima nota a piè pagina sarebbe stato controproducente. La traduttrice ha deciso allora di optare per la (tanto discussa nel mondo dei traduttori) negoziazione, adottando una strategia domesticante che, sostituendo il riferimento culturale con un più generico e comprensibile rampant leopard, mantenesse comunque un certo effetto umoristico in relazione alle macchie rosse presenti sulla faccia dell’autore quando lontano dal suo quartiere da troppo tempo.

In conclusione,

Possiamo affermare che – nonostante alcune similitudini nelle strategie utilizzate – la traduzione del fumetto richieda particolari accorgimenti rispetto alla traduzione letteraria e necessiti di molta più attenzione e considerazione di quella che le è stata data finora. Anche al fine di evitare tragici e orripilanti errori.

Siamo certi che San Girolamo ne sarebbe contento!

LDC

NOTE:

1 Tra i più completi e interessanti, Comics in Translation di Federico Zanettin, Nuvole Migranti e La marca dello straniero di Valerio Rota.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Le donne giapponesi di Aoi Ikebe: Princess Maison e Mamma

Le donne giapponesi di Aoi Ikebe: Princess Maison e Mamma

Non si sa molto su Aoi Ikebe, mangaka giapponese che si presenta, in un autoritratto, come una graziosa figura dall’espressione buffa, coi capelli corti e gli occhiali: potrebbe benissimo essere la protagonista ideale di uno dei suoi manga.

Autoritratto di Aoi Ikebe.

Conosciuta in Italia soprattutto grazie alla serie Princess Maison, pubblicata in 6 volumi da Bao Publishing per la collana Aiken a partire da settembre 2020, Aoi Ikebe ha portato un’ondata di delicata innovazione nel panorama del manga contemporaneo.

Protagoniste delle sue opere sono donne giapponesi alle prese con la vita, il lavoro e le relazioni nella grande capitale metropolitana, Tokyo. Una giovane donna che lavora in una sartoria di abiti occidentali (Tsukuroi Tatsu Hito), una ragazza alla ricerca della casa perfetta (Princess Maison), il rapporto di alcune mamme con i loro figli (Mamma). Il talento dell’autrice sta nell’illustrare situazioni estremamente semplici e quotidiane con una profondità umana tale da farci rendere conto di quanto le piccole cose a volte contengano un mondo intero, ma anche nel ritratto delle donne che vivono nella società giapponese contemporanea, tra tradizione ed emancipazione.

Princess Maison: sentirsi a casa, contro ogni pregiudizio

Sachi ha quasi trent’anni, lavora come cameriera in una catena di Izakaya e ha un sogno: comprare la casa perfetta, dove vivere in serena solitudine nella capitale nipponica. La missione della giovane donna non è, però, facile a compiersi in una metropoli come Tokyo. Infatti, i prezzi degli appartamenti sono alle stelle e il tradizionalismo sociale teme ancora l’indipendenza e l’autodeterminazione femminile, spingendo molte donne a trovare marito il prima possibile, in modo da da potersi dedicare completamente alla famiglia senza doversi preoccupare troppo delle “cose da uomini”.

Aoi Ikebe sceglie di andare contro questa visione conservatrice del ruolo femminile. Sachi è fisicamente minuta, piuttosto timida e taciturna: sembra quasi una bambina. Nessuno, a vederla, penserebbe che il suo principale scopo nella vita sia quello di trovare un posto in cui vivere tutta sola.

Ma lei, nonostante il lavoro full-time e l’affitto da pagare, non perde nessuna delle visite guidate organizzate dalla società immobiliare Mochii e, soprattutto, non si lascia mai abbattere, ignorando con tranquillità i pregiudizi sociali e i consigli non richiesti da parte delle persone che conosce.

Sachi, la protagonista.

Se mai dovessi sposarmi, allora discuterò sul da farsi con il mio futuro marito. ma per prima cosa voglio provare a vivere con le mie sole forze… solo dopo potrò pensare di condividerla con qualcuno.

Sachi parlando della sua futura casa, Princess Maison vol. 2

La storia di Sachi è intramezzata da episodi che raccontano la vita di altre donne, anche loro alle prese con la quotidianità della vita e con la propria interiorità, tutte in qualche modo legate dal rapporto con la propria casa. Tra queste, le due impiegate dell’agenzia immobiliare frequentata da Sachi: pian piano si affezioneranno a lei, arrivando a stringere un rapporto di amicizia che, per una Sachi abituata alla solitudine e al silenzio, rappresenterà un dolce cambiamento.