Se c'è una serie del cuore che tiene con il fiato sospeso da anni, quella è proprio Stranger Things: gioiello di punta di Netflix, arriva alla quarta, e penultima, stagione a tre anni di distanza dalla terza (complice il Covid). La serie ha riportato in auge gli anni '80, la musica soft pop e rock, con le prime sperimentazioni elettroniche tipiche di quella decade, e i giubbotti bomber di colori improbabili.

Note di immedesimazione: da Stanislavskij ai neuroni specchio

"Immedesimazione" è una parola complessa. Un trucco è sempre quello di iniziare dalla definizione offerta dal vocabolario: "sostanziale attuazione di un efficace e dinamico rapporto di identità". Ma tra chi?

Le iene, Carnage e Moon: oltre lo spazio, dentro la mente

Che il cinema debba molto al teatro, è indubbio. Sebbene se ne sia, negli anni, discostato fino ad affermarsi come mezzo indipendente e dal potenziale unico, quando torna a emularlo, piace.

Dr. Strange nel Multiverso che non dice la definizione di Follia

Vi era un tempo in cui quella della citazione era un’arte. Si citava con metodo, cercando di prendere il significato del materiale originale ed adattarlo ad un nuovo canone. Ad un certo punto semplicemente s’è smesso di farlo, e dell’arte della citazione è rimasto il significante privato di significato, che per definizione è insignificante.

Cronorifugio: l’illusione di rifugiarsi nel passato

Cronorifugio è il romanzo con cui Georgi Gospodinov, poeta e scrittore di origini bulgare tra i più interessanti della letteratura contemporanea, si è aggiudicato il Premio Strega Europeo del 2021.

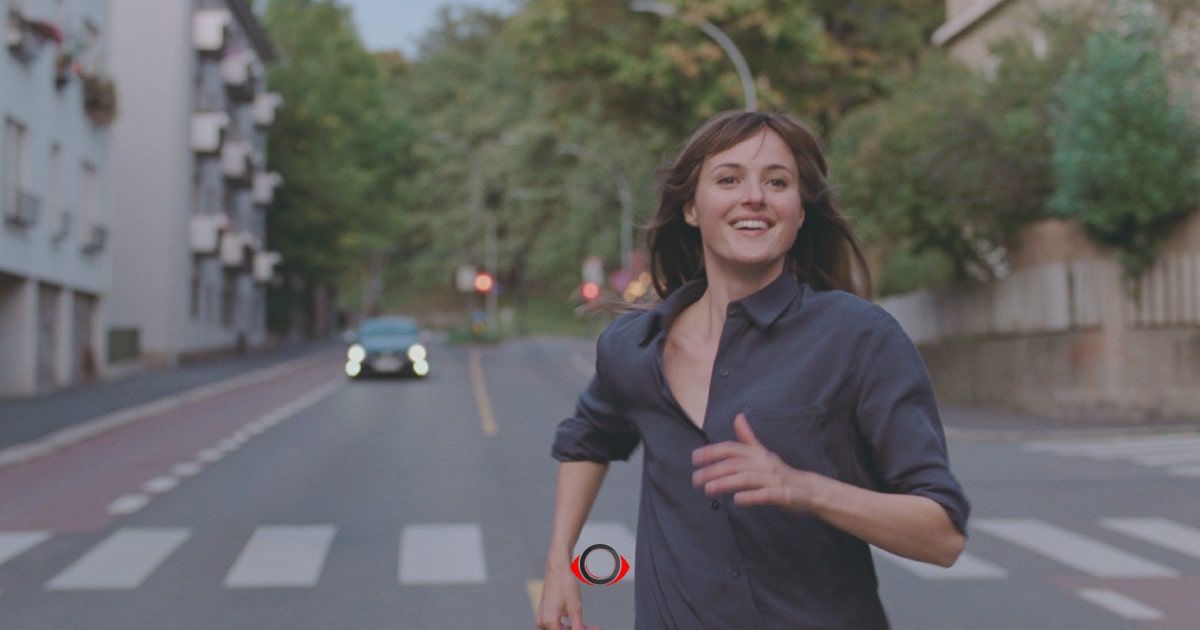

La persona peggiore del mondo è già cult

Negli ultimi mesi, i fotogrammi di un film in cui una ragazza castana e vagamente somigliante a Dakota Johnson e Phoebe Waller-Bridge parla della vita e d'amore hanno iniziato a fioccare in diversi spazi virtuali passando, erroneamente, per spezzoni della solita commedia romantica.

Freaks Out: la guerra tra revisionismo e metafora

Il sodalizio tra linguaggio artistico e storia non è certo un'invenzione del nuovo millennio. Dalla pittura alla musica, passando per la letteratura e il cinema, ogni forma d'arte ha scomodato la storia dalle trame del passato e le ha dato una nuova forma.

Tre buoni motivi per guardare Licorice Pizza

È da poco terminata l'annuale notte degli Oscar, con vinti e vincitori. Tra i titoli in concorso, ingiustamente battuto, figurava il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. La pellicola è uscita nelle sale italiane lo scorso 17 marzo 2022, ottenendo buon riscontro da parte del pubblico.

Una storia d’amore: la determinazione nel rivendicare sé stessi

Ti sei tolta le scarpe e ti sei messa a ballare, sai sognare per gioco e sei bella davvero, quelle scarpe giganti, un nodo alla gola, ti guardano tutti ma sei bella davvero

“Vola solo chi osa farlo”: La gabbianella e il gatto

La frase del titolo forse l'avete già letta, già sentita. È famosissima così come è famoso il libro dal quale è tratta, un libricino che ha accompagnato grandi e piccini a partire dall'estate del 1996.

Lo straniamento in Andrea Pazienza e altri artisti

Giù le mani dagli smartphone: straniamento non è il nuovo filtro per le stories di Instagram, bensì una tecnica letteraria formulata nella seconda decade del secolo scorso dalla scuola dei formalisti russi e, in maniera più approfondita dal critico Viktor Šklovskij nel suo saggio “L'arte come artificio” del 1917. Troppi paroloni da studiati? Vediamo allora di entrare nel dettaglio e di capirci qualcosa in più.

Il sacrificio del cervo sacro, la dea dell’amore e altre tragedie

Quando è nato l’Uomo, sono nate le storie; quando sono nati i greci, è nato lo spettacolo.

La tragedia greca è il lascito fondamentale di una cultura al mondo intero. L’ingegno ellenico è stato capace di raccontare vizi, terrori, speranze mortali versandoli, però, su dèi ed eroi per esaltarne la dimensione patemica e immergere, almeno per un po’, il pubblico nell’illusione di gesta mitiche.