Le sberle di Monkey Island sono un atto d’amore

Le sberle di Monkey Island sono un atto d’amore

[DISCLAIMER: l’articolo contiene ampi spoiler su tutta la saga di Monkey Island, compreso l’ultimo capitolo]

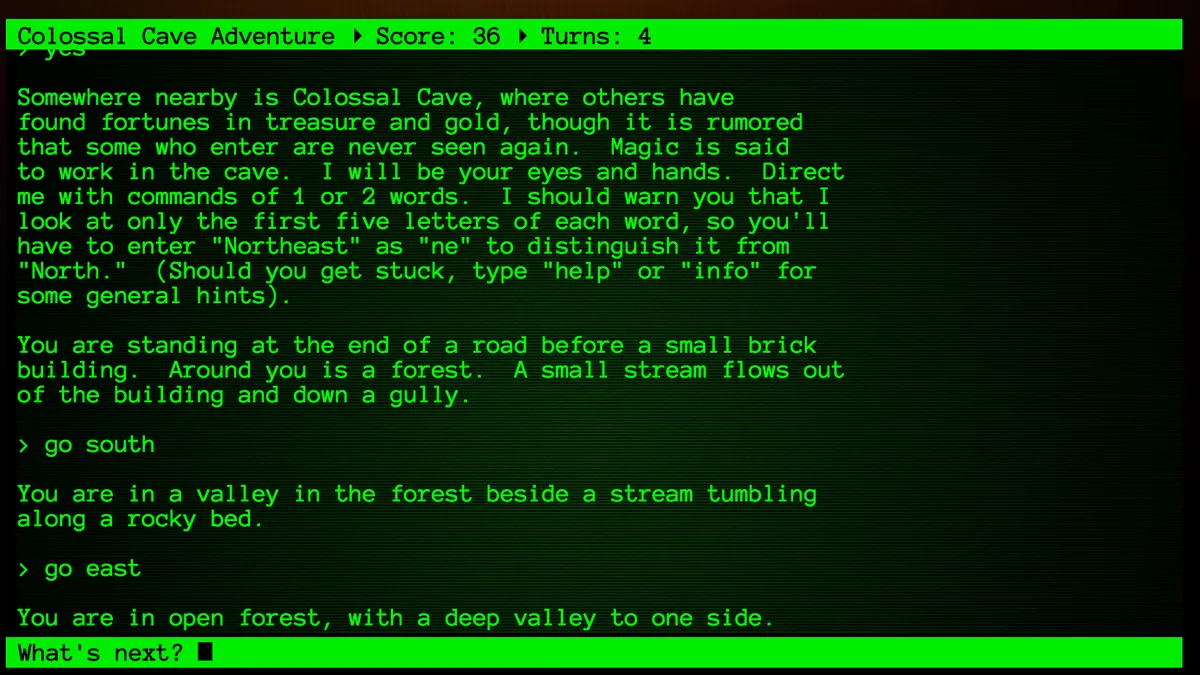

Non è un mistero, o non dovrebbe esserlo, quanto la saga di Monkey Island sia stata rappresentativa, nella storia dei videogiochi tutta. Questo è vero in particolare per quel periodo storico che coincide con l’età dell’oro del genere delle avventure grafiche “punta e clicca” e che va all’incirca dalla seconda metà degli anni ’80 alla fine degli anni ’90.

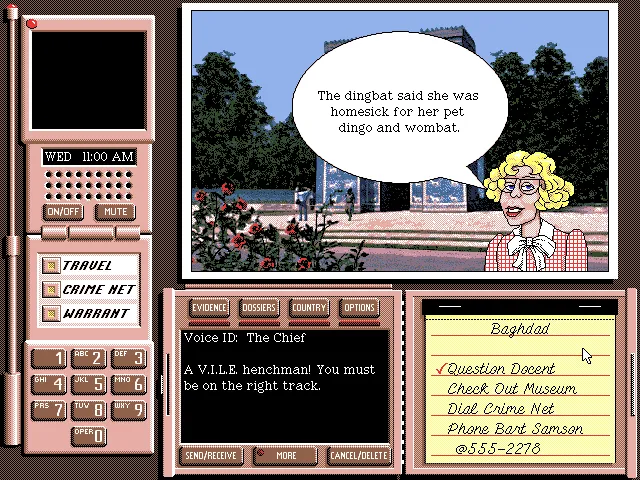

La serie made in LucasArts si inserisce in un ricco filone, erede delle avventure testuali degli anni ’70, fra cui ricordiamo specialmente il seminale Colossal Cave Adventure, del 1976, sviluppato dal programmatore e appassionato di speleologia William Crowther. Il gioco, riconosciuto per la sua colossale influenza1 sul medium tutto, ispirò in primo luogo Infocom e la sua serie Zork2 (1977), e, inoltre, Mistery House3 (1980), la prima avventura grafica (non testuale) della storia e il primo titolo di Sierra On-Line.

Una schermata di Colossal Cave Adventure, progenitore delle avventure grafiche.

Inseritasi in questo filone costruito di Infocom e Sierra, la già citata LucasArts, fondata dal celeberrimo George Lucas nel 1982 e già spin-off della Lucasfilm, diventerà la più popolare software house del genere, in primo luogo proprio per merito dei primi due giochi della serie Monkey Island. The Secret of Monkey Island (1990) e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991) furono realizzati da Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman, e il loro successo riuscì a travalicare la ben custodita nicchia di appassionati del medium come pochi altri titoli dello stesso oscuro periodo.

The Secret of Monkey Island attinge dalla formula dei precedenti LucasArts4, e aggiunge il suo spin, la sua capacità di giostrare in contemporanea un umorismo soverchiante e un contesto spettrale, attraverso una lunga serie di enigmi in perenne equilibrio fra logica perfetta ed acuta demenzialità. Un flusso continuo e perfettamente calibrato, che nasce dalla esplicita volontà di Ron Gilbert di rendere vivi e esplorabili gli ambienti di una giostra. In un’intervista del 1990, lo stesso Gilbert dirà:

I’d wanted to do a pirate game for a long time. You see, one of my favorite rides in Disneyland is Pirates of the Caribbean. You get on a little boat and it takes you through a pirate adventure, climaxing in a cannon fight between two big pirate ships. Your boat keeps you moving through the adventure, but I’ve always wished I could get off and wander around, learn more about the characters, and find a way onto those pirate ships.

Intervista con Ron Gilbert, estratto da LucasFilm Adventurer vol. 1, numero 1, autunno 1990

Una mirabile operazione di ambidestrismo, destinata a impattare la memoria di una foltissima schiera di giocatori e a diventare un autentico cult.

La gara di sputi di Money Island 2 è un perfetto esempio dell’umorismo che cosparge la serie.

Una bomba ad orologeria

Gli ingredienti, insomma, sembrano già tutti sul tavolo. Un cult degli anni 80/90, un protagonista dall’umorismo indimenticabile come Guybrush Threepwood, la community gamer chiamata in causa, il ritorno in voga della pixel art. Così, quando il 4 aprile 2022, oltre 30 anni dopo l’uscita del suo ultimo Monkey Island, Ron Gilbert annunciò ufficialmente che nell’arco di pochi mesi sarebbe uscito Return to Monkey Island, la risposta del pubblico di affezionati nostalgici non poté che essere esplosiva.

Ad aggiungere benzina sul fuoco, bisogna dire che ulteriori elementi sono andati a soffiare nelle piratesche vele dei nostalgici. Ron Gilbert abbandonò LucasArts già nel 1992, poco dopo lo sviluppo del secondo capitolo, e fu seguito poco dopo da Dave Grossman (1994). Schafer rimase in LucasArts un po’ più a lungo, e sviluppò altre avventure almeno dello stesso livello di Monkey Island (Full Throttle, Grim Fandango), ma durante questo periodo comunque non lavorò più ai restanti capitoli della serie.

Per questo, Guybrush Threepwood continuò le sue avventure senza i propri padri, e agli occhi dei fan questo creò una parabola discendente della serie, se non qualitativa perlomeno in termini di legittimità. La cosa prendeva forza man mano che i titoli si allontanavano dai canoni dei primi due giochi, già a partire dal meraviglioso5 The Curse of Monkey Island (1997).

Il terzo capitolo si allontanava, per ragioni legate alla fisiologica evoluzione tecnologica, dal design pixellato dei primi due episodi, proponendo un’interfaccia ripresa dal già citato Full Throttle in un contesto di luminosa cel animation. Non solo le componenti tecniche: per una precisa scelta ideologica, The Curse of Monkey Island sceglie di trascurare brutalmente il clamoroso cliffhanger alla finedel secondo episodio, che vede Guybrush e la sua nemesi LeChuck apparentemente tornare indietro nel tempo6.

La coloratissima grafica del terzo capitolo in uno dei mitici duelli di spada e insulti.

I successivi capitoli della serie non fecero che aumentare lo straniamento del nucleo di fan più hardcore e restii al cambiamento, complice una qualità – opinione dello scrivente – complessivamente inferiore. Il quarto capitolo, Escape from Monkey Island (2000), si rivelò pasticcione e poco gentile con la lore, mentre il quinto, Tales of Monkey Island, fu sviluppato su licenza da Telltale Games, e benché vide il ritorno di Dave Grossman alla guida non riuscì a svettare rispetto alla restante produzione Telltale, replicandone pedissequamente la struttura episodica.

La nostalgia è una patata bollente

Insomma, in questo contesto esplosivo si profila uno scenario classico: l’annuncio di Gilbert, deus ex machina della serie, scatena reazioni emotive e veementi da parte di una fetta di pubblico un po’ più grossa di quanto si vorrebbe, per via dello stile grafico inatteso e molto lontano dalla pixel art che, orami quasi dieci anni prima, Gilbert aveva ventilato7. È il classico effetto della nostalgia, un sentimento a due facce che tante volte è utile a ricordare quanto di bello è andato perduto e si può recuperare, mentre tante altre è lo specchio di un tentativo di rivivere illusoriamente il passato, incapaci di accettare il proprio presente.

Gilbert, per la verità, la nostalgia la conosce bene. Il suo stesso annuncio, arrivato il 4 aprile, era stato anticipato da un precedente, brevissimo post sul suo blog il 1 aprile, giocando quindi su una running gag che fra i fan durava da ben 18 anni8: l’annuncio di un nuovo capitolo sarebbe stato fatto proprio nella giornata mondiale degli scherzi e delle fake news, in modo da non essere preso sul serio, dopo anni e anni di anticipazioni. Inoltre la precedente opera di Gilbert, Thimbleweed Park, era un gioco platealmente nostalgico e dedicato a ricordare i tempi di Maniac Mansion. Anzi, fu concepito per essere un gioco LucasArts del 1987 ritrovato per caso. Nelle parole di Gilbert:

The point of this project was very much to build a game that was evocative of how you remember the old adventure titles.

Ron Gilbert, intervista a Vice, 11 febbraio 2017

È impossibile non rivedere un po’ di Maniac Mansion in Thimbleweed Park.

Gilbert ama giocare con i punta e clicca, ma evidentemente ama anche giocare con la nostalgia. E allora perché, dopo un gioco in pixel art come Thimbleweed, presentarsi con lo stile grafico animato e sbarazzino e di Return to Monkey Island? Perché un disegno così vivace e “infantile”, quasi da libro pop-up? Un certo insieme di fan, naturalmente, non poteva accettarlo, e dunque non l’ha accettato, reagendo veementemente (e in alcuni casi ferocemente, come solo la rete sa), portando lo stesso Gilbert a scegliere di sospendere le comunicazioni periodiche sul suo blog.

“This is not a throwback game”

L’intero discorso dei fan su Return to Monkey Island sembra però aver mancato il punto. Gilbert lo chiarisce a chiare lettere, sia prima dell’uscita che, con maggior forza, col gioco stesso.

Prima dell’uscita, innanzitutto, Ron Gilbert ha rilasciato delle dichiarazioni di perfetta chiarezza, che già suonano come pietre tombali sulle lamentele dei fan:

“I have made one pixel art game in my entire career and that was Thimbleweed Park,” writes Gilbert. “Monkey Island 1 and 2 weren’t pixel art games. They were games using state-of-the-art tech and art. […] If I had stayed and done Monkey Island 3 it wouldn’t have looked like Monkey Island 2. We would have kept pushing forward.”

Ron Gilbert, estratto dal suo blog, 1 maggio 2022

Cos’è, davvero, Monkey Island?

Questa è la prima bordata. L’idea che la “pixel art” debba essere la cornice obbligata entro il quale inserire un nuovo Monkey Island è una fallacia, una prigione mentale che infila a forza una saga rivoluzionaria all’interno di limiti troppo piccoli e meschini per lei stessa. Monkey Island è sempre stato un gioco in evoluzione, e in questo senso nemmeno la cel animation del terzo capitolo fu un tradimento della formula. Continua Gilbert, nello stesso intervento:

When Dave and I first started brainstorming Return to Monkey Island we talked about pixel art, but it didn’t feel right. We didn’t want to make a retro game. You can’t read an article about Thimbleweed Park without it being called a “throwback game”. I didn’t want Return to Monkey Island to be just a throwback game, I wanted to keep moving Monkey Island forward because it’s interesting, fun, and exciting. It’s what the Monkey Island games have always done.

Ibidem

Gilbert accusa fondamentalmente i fan di non aver capito che cosa fosse Monkey Island, e di volerlo ingabbiare in una nostalgia menzognera, di piccolo cabotaggio. Insomma, già questo stralcio sembrerebbe sufficiente ad affondare le critiche pretestuose. Monkey Island non è un “throwback game”, non è un gioco nostalgico, è un po’ di più e un po’ meglio. È un gioco sulla nostalgia stessa, sul crescere e sull’invecchiare, sul provare a ricatturare il passato e scoprirlo diverso, senza che questo sia nei fatti un male. È fondamentalmente un gioco paterno, un gioco sulla paternità.

Il cuore dell’esperienza, oltre l’avventura grafica

Se il discorso dei fan sembra castrare il percorso complessivo di Monkey Island, facendogli un grave torto, anche la stampa specializzata sembra peccare di visione di insieme9, sebbene in diversa misura e tipologia. Nella sua review, per esempio, PC Gamer descrive il gioco come uno “straightforward point-and-click adventure game that plays just as genre devotees expect”. Non in termini denigratori, attenzione, ma proprio come descrizione: si tratta di un puro e semplice punta e clicca, e questo dovete attendervi.

Intendiamoci, questa descrizione non è intrinsecamente falsa e il redattore non ha certo mentito. Return to Monkey Island è inserito in una cornice di questa fattura, ma è necessario spingersi un po’ più in là e capire che questa struttura così nota e condivisa a tutti è anche funzionale a raccontare l’esperienza di crescita di Gilbert, dei videogiochi tutti e della magia connaturata al raccontare una storia.

Elaine ci chiederà conto della distruzione di questo splendido ecosistema al solo scopo di costruire un mocio.

Nei fatti, Return to Monkey Island procede come è lecito attendersi da un “punta e clicca” uscito nel 2022: enigmi ben orchestrati, una interfaccia snella e convincente, ritmo perfetto, il tutto arricchito da generose dosi del consueto umorismo di casa. Tutto come previsto, insomma, ma il quadro dipinto risulta impreciso se non contestualizzato all’interno del meraviglioso racconto di sé, dei fan, e della storia di Monkey Island che Gilbert riversa fra le righe dell’avventura di Guybrush.

Nascosta in bella vista nel tessuto ludico vi è infatti una continua operazione di sollecito sibillino della nostalgia dei fan. Gilbert maneggia questa nostalgia con perizia, e vuole sia farla emergere romanticamente, con i continui richiami al passato della serie, ai suoi personaggi iconici e alle sue idiosincrasie, sia frustrarla nelle sue derive più oscure e totalizzanti.

Questo equilibrismo è manifesto fin dai primi istanti di gioco. Gilbert mantiene la sua antica promessa di ripartire alla fine del secondo capitolo10, dal famoso cliffhanger che vede Guybrush e LeChuck uscire bambini da una giostra del misterioso parco di Big Whoop insieme ai propri genitori. Il gioco inizia qui, eppure non qui: quel bambino che controlliamo in apertura è in realtà Boybrush, il figlio di Guybrush ed Elaine, che visita insieme ad un amico un normale parco giochi.

Il mistero del finale di Monkey Island, il velo di Maya che i giocatori volevano squarciare, resiste ancora saldo, saldissimo, contemporaneamente stuzzicando e sovvertendo le aspettative dei fan. Così facendo inoltre Gilbert ridichiara con forza la legittimità del terzo capitolo in termini di canone, addirittura rafforzando e benedicendo la sua scelta di non svelare l’arcano, ma anzi di buttare giù i fan dalle loro certezze.

Dato il là, il continuo del gioco è assolutamente coerente. Una buona cartina tornasole delle intenzioni di Gilbert è rappresentata dai duelli con le spade a base di insulti. Uno degli elementi più celebri della serie, già presente nel primo e terzo capitolo, è assente in Return to Monkey Island. È però un’assenza molto rumorosa, quasi gridata: per almeno tre volte viene suggerita una loro presenza, con sequenze sibilline che sembrano promettere nuovi duelli, nuovi insulti, salvo risolversi in dialoghi brevi e senza ulteriori sbocchi, giocando senza pace sulle aspettative del fan storico.

L’avventura è cosparsa di questi giochi e svolazzi, ma c’è un esempio che probabilmente dà ancora maggior visibilità del pensiero dei suoi autori. Sulla vecchia Mêlée Island, ricostruita pressoché identica a quella del primo capitolo, laddove una volta abitava la maestra di spada Carla è oggi presente un museo dedicato a memorabilia pirateschi. Il museo, curato da un entusiasta ed illuso fanaticodei pirati di nome Conrad, in mezzo a qualche pezzo storico, è però pieno di incredibili falsi, di inutile chincaglieria spacciata per mirabolanti artefatti. Al contempo anche alcuni reperti reali ripresi dai precedenti Monkey Island vengono distorti, ingigantiti, e le parole chiarificatrici del vecchio Guybrush vengono derise e scartate come fantasia.

Il “museum of pirate lore”, pieno di falsi e nostalgia.

È impossibile non rivedere in questo particolare rapporto fra Conrad e Guybrush lo stesso rapporto che esiste fra la fanbase e il team di Gilbert. L’ambiguità prende una piega sempre più assurda e parossistica, che tocca l’apice con un meraviglioso dialogo fra i due:

Guybrush: “This is absurd! It’s like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I’m not even mentioned in your stories!”

Conrad: “That’s what so great about this museum! Everyone makes their own connections with the exhibits, and it’s highly personal and different for everyone!”

Guybrush: “That’s not what I’m trying to sa yat all.”

Conrad: “That’s ok, you don’t need to say anything, just listen to what the exhibits tell you”.

Insomma caro Gilbert, grazie delle dritte ma il gioco lo dirigiamo noi.

Cercavo un approfondimento e tutto quello che ho trovato è questo stupido articolo

[Testo SPOILER]

Gilbert, per nostra fortuna, non ha mollato. Ha borbottato, chiudendo il blog e lamentandosi delle pretese dei fan, ma non ha mollato. I suoi rimbrotti non sono però quelli di un professore frustrato, bensì quelli di un padre. Laddove la prima metà del gioco era un buffetto ai fan, volta soprattutto a mostrare le incoerenze delle pretese dettate dalla nostalgia, la seconda metà è una meravigliosa esperienza di paternità pura e semplice.

Gilbert conosce la magia del videogame, e la maneggia sapientemente. Disseminate in questa fase vi saranno diverse sezioni che faranno rileggere al giocatore alcune delle proprie azioni durante l’avventura, spogliate però della comicità che le accompagnava e lasciate nude nella loro crudezza. Certo caro Guybrush, abbandonare un vecchio in una caverna sembrava proprio divertente mentre lo facevi, ma ti rendi davvero conto di quello che hai fatto? E soffiare la corona ad una regina appassionata del suo popolo, distruggendo un artefatto tradizionale nel mentre, era un giusto prezzo da pagare per arrivare al famoso segreto di Monkey Island?

Sarà Elaine, la dolce11 moglie di Guybrush, ad elencare le sue malefatte poco prima di raggiungere il segreto. Un bagno di realtà all’amato marito, che forse per la sua ossessione ha sacrificato un po’ troppo:

It’s just that I’m worried that The Secret can’t possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? […] Be careful what you wish for.

Elaine Marley, introduzione alla quinta parte di Return to Monkey Island

Gilbert qui è durissimo. Dai buffetti si passa ad una vera lezione, che però a prima vista potrebbe essere fraintesa. Non sono davvero le azioni di Guybrush ad essere tremende. Monkey Island vive in una ucronia deviata, dove Guybrush è il buono, all’interno del racconto, e combatte il male, nonostante non sia certo uno stinco di santo. I crimini di Guybrush sono tali solo se estrapolati dal loro mondo, se guardati al netto della meravigliosa storia che gli è stata costruita intorno. Se togli la narrazione e la scrittura da un Monkey Island, se abbatti il contesto e le chiavi di lettura condivise, restano solo macerie. Perché quindi ribellarsi a chi questo mondo l’ha disegnato? Togliete chi ha lanciato la magia nei caraibi LucasArts, e rimarrà solo polvere.

Gilbert, da padre, non vuole questo. Borbotta e si lamenta perché vede dei figli travolgere tutto per avere il segreto di Monkey Island, e per averlo come vogliono loro. È in fondo questo il motivo per cui ha scelto di tornare su Monkey Island, e in coerenza con questa indole chiuderà la sua avventura.

Sul finale, infatti, Gilbert riprende la stessa impossibile conclusione di Monkey Island 2. Il segreto di Monkey Island non è altro che, di nuovo, solo un parco giochi, e i personaggi che Guybrush ha incontrato sono di fatto marionette. Il luna park questa volta è però firmato: “established 1989 by R.Gilbert”, recita una eloquente targhetta. La paternità è totale: con una limpida franchezza, il grandissimo autore ci sta semplicemente dicendo che Monkey Island è il suo parco giochi, e noi possiamo godercelo tutto, per quello che è e non per quello che vorremmo noi, a patto di salire sulla giostra.

Il misterioso finale del secondo capitolo è l’alfa e l’omega di Return to Monkey Island.

Non un parco giochi privato, chiuso, ma qualcosa di regalato a chi lo desidera. Le pretese, il desiderio di stringere a sé un segreto che non può esistere, sono la morte di Monkey Island, che invece prospera in questa magia, in questo affidarsi alle sapienti mani dei suoi creatori e al loro amore per raccontare qualcosa di così bello e aperto a tutti. Proprio a tutti, compresi i pasdaran della nostalgia, mai traditi in questo viaggio nella memoria e nel passato, nonostante le sberle non negate. A noi giocatori non resta che abbracciare questa rivelazione e, con Guybrush, spegnere letteralmente le luci prima di andarcene, felici.

FF

NOTE:

1 PC Gamer lo inserisce per esempio nella lista dei 50 videogiochi più influenti di sempre.

2 Come chiarito anche nella History of Zork, nell’archivio del New York Times

3 Per approfondire, si consiglia il paper “Let’s Begin Again: Sierra On-Line and the Origins of the Graphical Adventure Game”. American Journal of Play, Nooney, Laine (2017).

4 Labyrinth (1986), Maniac Mansion (1987), Zack McKracken and the Alien Mindbenders (1989).

5 Lo stesso Gilbert lo elogiò apertamente, come riportato in “Rogue Leaders: The Story of LucasArts”, Rob Smith, 2008.

6 O forse andare in una dimensione parallela, o forse scoprire che si trattava tutto di un gioco di bambini, o forse era solo un’illusione. Era, per l’appunto, un clamoroso cliffhanger.

7 Nel suo post sul proprio blog If I Made Another Monkey Island, pubblicato sul suo blog il 13 aprile 2013, Gilbert descrive lo stile grafico che avrebbe utilizzato come “Nice crisp retro art”.

8 Come riscontrabile nello stesso post sul blog di Gilbert: https://grumpygamer.com/april_fools_2022

9 Peraltro, le valutazioni date al gioco sono di assoluto rispetto, se è vero che al momento di stendere l’articolo il gioco ha un punteggio Metacritic di 86.

10 Sempre dal suo post “If I Made Another Monkey Island”, pubblicato sul suo blog il 13 aprile 2013.

11 In questo capitolo almeno; in altri episodi si mostra ben più arcigna.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI