I crimini del futuro sono accettabili

I crimini del futuro sono accettabili

David Cronenberg (Rabid, 1977; Videodrome, 1983; Existenz, 1999) ha sempre avuto un rapporto estremamente semplice con la carne. Almeno fino all’uscita nelle sale cinematografiche di Crimes of the Future (2022).

I crimini del futuro sono politicamente accettabili. I criminali del futuro si fanno male, si torturano, si tagliano, si scavano, mangiano plastica; vomitano malsano stupore e cospirano accordi, su purulente mutazioni di organi umani, rimanendo all’ombra di kafkiane atmosfere. Tra la kommunalka sovietica e la banlieu cyberpunk – ma a luci definitivamente spente – si sviluppano flebili bagliori, particolarmente inefficaci a illuminare le scene. Scenografie non pervenute di ambienti che in effetti non esistono, se non nei dettagli di alcune mura sbiadite, riempite di strati di tag e bombardate dal tempo implacabile. Qualche nave, ormai spiaggiata da decenni, divorata dalla ruggine. Scalinate in legno impolverate e cantine dove l’arte contemporanea prende possesso dello spazio. Una dimensione decisamente anti-sociale dell’abitare, attraverso corpi svuotati costretti in ruderi abbandonati. Ambienti chic e arredamenti ormai squallidi di fine secolo. Macchine semisenzienti, ossee – o al contrario, carnose – posticce e forse un poco ridicole, che assistono ormai, come fossero semplici elettrodomestici, ad ogni funzione biologica fondamentale del protagonista, le quali sono divenute senza alcun dubbio uno strazio.

David Cronenberg riesce, attraverso l’utilizzo più basico dello strumento cinematografico, nella descrizione spartana della vita in limine vitae. Di un gruppo umano particolarmente avanzato in certa tecnologia, ma in un pianeta che non lo ha seguito, perché è morto prima.

Ci troviamo infatti in un futuro del tutto sgradevole, per certi versi delirante, in cui l’evoluzione umana è impazzita e le mutazioni genetiche sono ormai fuori controllo. Dove il dolore, come componente fisica, non esiste più e le malattie infettive sono completamente sparite. In una società talmente post-moderna da avere come stimolo naturale quello di imbruttire la bellezza, oppure di cercarla finanche all’interno dei corpi umani. Trasfigura la bellezza interiore in bellezza delle interiora, arrivando a concepire addirittura un concorso adibito a tale scopo. Senza disdegnare le sfumature grottesche, descritte nell’ultima pellicola dell’autore canadese, attraverso il cosiddetto Registro Nazionale degli Organi – una istituzione dedicata alla raccolta e catalogazione dei nuovi organi scoperti, che si rivela in realtà niente più che un ufficietto dotato di un paio di scrivanie – una iniezione di assurdità burocratica che non può non ricordare un qualsiasi topos narrativo di un romanzo di Franz Kafka.

Atmosfere kafkiane.

L’autore canadese mette in scena un racconto visivamente claustrofobico, esteticamente determinato a non fare nessuna concessione al guizzo artistico. Una desolante solitudine in un contesto marginalmente sociale, simile a quello del cinema di Bela Tarr, ma espressa da David Cronenberg in un’accezione assolutamente individualista. Scenografie disegnate su luoghi senza identità, spazi de-territorializzati, per dirla con un termine che utilizzerebbe volentieri Michel Onfray alla richiesta di definire geografie indefinibili. Al contrario di un approccio al genere di appartenenza che punti perlopiù alla sublimazione di certi accorgimenti tecnici – in questo specifico caso, ci permettiamo di definire la messa in scena abbastanza sobria – l’autore preferisce costringere il proprio pubblico in una dimensione di forzata introspezione. E nemmeno tanto banale, al pari di una vera riflessione filosofica sul chi siamo all’interno, e soprattutto, al di là del corpo che abitiamo. E così per l’appunto, ispezionando corpi, si passa in rassegna un organo dopo l’altro, dettagliando ogni particolare: producendo così una vera e propria “mistica del corpo“, che diviene, in un lampo, ossessione della carne. Anche perché, come accennato prima, prende vita in un mondo spento e stanco, tossico e malato, in rovina e desolato, dove la carne viva spilla sangue – ma non troppo.

Il protagonista – Saul Tenser, interpretato da un macilento e concentratissimo Viggo Mortensen – si muove come un monaco post-moderno che trascina con sé la propria ombra fin dentro l’inquadratura. E difatti tutto, proprio tutto, nella pellicola di Cronenberg è flebilmente illuminato. Il protagonista stesso, come dicevamo, si trascina come un relitto tra i relitti, e anzi trasmette senza dubbio proprio la sgradevole sensazione di star trascinando il proprio corpo mezzo morto, al di là di ogni ragionevolezza clinica con la sola forza di volontà. Viggo Mortensen interpreta un noto artista performativo, che sfrutta la sua capacità evolutiva velocizzata – è capace infatti di covare un nuovo organo in pochi mesi, se non settimane – per fare arte. Assieme alla sua assistente e partner – Caprice, interpretata dall’eterea Léa Seydoux – mette in scena degli eventi speciali in cui vengono esportati pubblicamente i nuovi organi del protagonista, realizzando così dei veri e propri happening d’arte contemporanea. Questi eleganti e mostruosi vernissage – in senso pasoliniano naturalmente – fanno letteralmente uscire fuori dalle rovine di questo mondo i benestanti e le classi agiate di questa società stordita e vagamente cattiva. Più o meno al pari di lumache e limacce, che annusano, all’aumentare dell’umidità dell’aria, un’interessante opportunità sociale.

La chirurgia, che rimane nella comune concezione sempre l’ultima soluzione possibile ad un problema di salute, è invece nel mondo futuro immaginato da David Cronenberg una comune attività, che può essere praticata da chiunque e ovunque, senza nessun tipo di preoccupazione riguardo le possibili conseguenze cliniche. Tanto più che il dolore non esiste più. Per questo motivo, a quanto sembra, chiunque si taglia. In qualsiasi occasione, anche in pubblico, anche per strada. Il tagliarsi, diviene quindi una normale espressione fenomenologica, un tipo di comunicazione del tutto legittima; una dimostrazione comprensibile di umanità e, in quanto tale, arte.

Il film si interroga in continuazione sulle proprie invenzioni.

Ecologia come digestione

In questo contesto, produrre e mangiare barrette di plastica riciclata, utilizzando il corpo umano come apparato digerente collettivo per le sostanze artificiali che inquinano il pianeta, diventa la soluzione ferma e definitiva. La deriva perfetta per un’ideologia come quella ecologista, almeno per come la si intende comunemente oggi e cioè una serie di banali privazioni sistematiche applicate brutalmente alla società, prevede che sia l’uomo stesso a riparare, con il suo corpo, agli errori da egli stesso commessi. Come del resto dovrebbe sempre essere, è responsabilità del progresso tecnologico risolvere i problemi che ne derivano.

Attraverso questo concetto, l’autore canadese mostra nel suo ultimo film un chiaro impegno nel cercare di fare un tipo di cinema che vada oltre il mero film di genere. Più costruito, forse più pensato, Crimes of the Future sa di cinema d’anticipazione; una componente, questa, che parecchio del cinema fantascientifico ha quasi sempre colpevolmente trascurato per privilegiare invece alcune sublimazioni tecniche della messa in scena. L’autore inoltre gioca con questa identità, togliendo dalla portata dello spettatore ogni tentazione ironica rispetto alla realtà diegetica.

Il film insomma, si assume completamente. Un blando thriller cinico e futuristico, con chiare derivazioni di tipo etico e con evidenti risvolti di natura ecologica. Perfettamente centrato sul tema, senza nessuna distrazione se non qualche sbavatura di scrittura e qualche nonsense di troppo. Al di là di un’asettica componente body horror – di gusto propriamente medicale e che poco spaventa al netto delle varie fobie riguardo materiale medico-operatorio nelle sue diverse varianti – poco o niente rimane dello splatter e dell’horror in quanto tali. Probabilmente per la mancanza della paura e della necessaria violenza volontaria. Dunque scopriamo, ma senza alcuna sorpresa, che il dolore è componente fondamentale di ogni stato di angoscia. Perché il dolore è compagno ancestrale dell’uomo e l’unica e vera novità di quel mondo, immaginato da David Cronenberg, è la sua scomparsa.

Se è vero che il corpo è reale, in assenza di dolore, abbiamo bisogno di provarlo costantemente.

Già dopo una prima visione di Crimes of the Future, diventa chiarissimo il sentimento genuino dell’autore, che vede nello svincolamento dal corpo fisico dell’uomo un notevole avanzamento nelle facoltà umane e una conseguente soluzione al problema ambientale. In questo contesto non è sbagliato parlare di teoria malthusiana applicata più o meno a un canovaccio fantascientifico. L’abbandono della carcassa corporea, in favore del superamento della materialità della vita, è infatti un cruccio di sempre – e en passant l’obiettivo ultimo – di alcune branche della scienza e della filosofia. Qui utilizzato anche alla stregua di soluzione al problema, ancora una volta del tutto malthusiano, del conflitto irrisolto tra demografia e limitatezza delle risorse del pianeta.

Si direbbe quasi un transumanesimo naturale o evolutivo che dir si voglia. In qualche misura piuttosto vicino al sovra-umano del paleontologo e gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin, che immaginava appunto, nella sua opera scritta, un superamento della cultura dell’evoluzione armonica dell’uomo, derivata dalla cultura greca e romana. Al contrario del transumanismo classico che invece si basa sulla fusione inevitabile tra uomo e macchina, nell’ultimo film di David Cronenberg viene privilegiato il concetto che riguarda invece l’adattamento dell’uomo – attraverso un misto di tecnologia e evoluzione forzata – alle necessità dell’ambiente e del pianeta che lo ospita. A chiudere questo ragionamento non poteva che essere un gruppo evoluzionista e dai connotati estremisti, a giocare nel film un ruolo di detonatore degli eventi. Un ristretto gruppo di persone consapevole, clandestino e archetipale della figura della minoranza rumorosa, che mira banalmente all’accelerazione degli eventi, qualsiasi essi siano, solo per fare in modo che qualcosa accada.

Perché se è vero che il mondo deve essere salvato a tutti i costi – in questo caso letteralmente – allora diventerà lecito anche sfruttare le magie dell’evoluzione umana per farlo.

Autopsia come performance artistica.

Sesso, autopsia e chirurgia

Nell’ultima pellicola dell’autore canadese è presente una componente erotica evidente, che arriva a sostituire completamente la componente orrorifica, o presunta tale, proprio appena ci si accorge che, essendo venuto meno il preistorico allarme di pericolo, e cioè il dolore, tutto o quasi del comportamento umano si traduce in piacere. Non è un caso che Timlin – il vaghissimo personaggio interpretato da Kristen Stewart – teorizzi, tra un sospiro e l’altro, che la chirurgia sia divenuta il nuovo sesso. La sacralità della carne infatti è messa completamente in discussione e forse proprio rigettata. L’estasi è tornata quella cattolica, ma privata di genuina sofferenza e dunque, in un certo modo, svuotata.

Come mostrava già Marco Ferreri in La carne (1991), utilizzando il feticismo innato del corpo, fare un parallelo tra sesso e cibo, ad esempio, è subito dopo tra sesso e cannibalismo, diventa molto naturale se posato nel giusto contesto e in presenza di una componente di natura stravagante. Così David Cronenberg ne costruisce uno con la stessa facilità tra sesso e chirurgia, oppure, stavolta molto più classico, tra erotismo e esibizione artistica. Questo tipo di parallelo viene meno, con la conseguente distruzione del ciclo arte-sesso-chirurgia, solo con l’aggiunta della componente autopsia, che rompe la componente erotica lasciando intatta però quella artistica.

Dunque, l’elemento centrale da cui deriva ogni riflessione è in definitiva il corpo. Lo stesso corpo che aveva, in altre e lontanissime pellicole della filmografia di David Cronenberg, un’accezione assolutamente più banale, concentrata in modo preponderante sullo splatter e sul body horror, qui, come detto, scompare quasi per dissoluzione. In Crimes of the Future, l’autore canadese sembra quasi voler ribadire la centralità della carne nella concezione che si ha normalmente del corpo; sembra volergli dare un giusto spessore e sottolinearne l’inevitabile presenza, e per farlo insiste dunque su ogni taglio, su ogni mutazione.

Anatomische les van Dr. Sebastiaen Egbertsz., Aert Pietersz 1601-1603

Il XV è il secolo dell’apertura all’interesse per il corpo umano e la sua complessa anatomia proprio in quanto oggetto di studio sistematico e accademico, con la conseguente apertura di spazi dedicati a questo tipo di studi: i cosiddetti teatri anatomici. In realtà, al di là del progresso scientifico, non molto è cambiato in cinquecento anni di riflessione sul corpo.

“Je ne peux pas me déplacer sans lui“ scriveva del resto, già negli anni sessanta, Michel Foucault riferendosi ovviamente al suo corpo, nel suo Le corps utopique (1966); “il est ici, irréparablement jamais ailleurs“.

VV

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Netflix, m’hai provocato? E io ti distruggo con la domestication

Continua a guardarmi: come ci legge l’algoritmo di Netflix

Il labirinto del Fauno: i regni della morte e dell’amore

The Batman: un nuovo pipistrello, per una nuova epoca

The Batman: un nuovo pipistrello, per una nuova epoca

Batman (senza The), quello del 1989 con Michael Keaton diretto da Tim Burton, inizia con una scena iconica, un inganno: allo spettatore viene mostrata una famigliola in pericolo che sta per essere derubata e uccisa. Ovviamente la mente va subito all’omicidio di Martha e Thomas Wayne, e tutti sono convinti che stiano venendo rivelate proprio le origini del supereroe. Eppure, pochi attimi dopo, Batman irrompe teatralmente, punendo i maldestri criminali e collocando l’episodio diversi decenni dopo il momento traumatico, quello che ha creato i presupposti per la missione punitiva di Bruce.

Gli anglosassoni, che hanno un termine molto elegante per (quasi) qualsiasi cosa, parlerebbero di subverting expectations, ribaltare le aspettative: chi guarda crede che gli stiano mostrando (o per mostrare) qualcosa, e poi se ne trova davanti un’altra. The Batman (stavolta con il The) compie la stessa operazione e, voluto o meno che sia, è un atto fortemente simbolico. Lo spettatore guarda, da lontano, un bambino travestito da spadaccino in una stanza: delle figure gli si avvicinano, unendosi al gioco. Si compone, in questo modo, un quadretto familiare che tanto rassomiglia a quello del piccolo Wayne con i genitori, prima della loro morte: non staranno per farci vedere mica questo, di nuovo? La risposta è no.

Subverting expectations in Batman (1989)…

Stavolta il ribaltamento delle aspettative assume le sembianze dell’enigmista di Paul Dano, che emerge letteralmente dall’ombra per compiere un efferato omicidio ai danni del candidato sindaco di Gotham City. Dicevamo prima del parallelismo con l’incipit del film del 1989: ecco, The Batman di Matt Reeves è tutto qui, in questa sequenza di apertura, e nel confronto con ciò che fu. Si svela subito nelle intenzioni, al contrario della sua trama corpulenta e posata: una gigantesca, enorme, vorticosa operazione di subverting expectations. Dall’ombra non emerge l’eroe, ma il villain; ad accompagnare ci sono solo l’Ave Maria di Schubert, in una versione compressa e rivisitata che diventa un grido d’aiuto. Poi c’è Lei, la morte, onnipresente e centrale: tutto gira intorno a essa, evitata, cruenta o impetuosa che sia. E forse questo film la conduce addirittura a un livello superiore, descrivendo la necrosi di una comunità, se non di una società.

Ma ci arriveremo poi. Per ora, ci basti sapere che The Batman è una pellicola non solo importante perché dimostra come si possa ancora oggi proporre un cinema supereroistico diverso, accanto alla macchina industriale perfettamente sincronizzata della Marvel-Disney. Un modo di fare film più riflessivo, e autonomo da ramificazioni esterne; per quanto perfino pretenzioso possa apparire, a tratti, il risultato finale. Abbracciando questo punto di vista, la versione di Reeves risponde a una domanda fondamentale e che, forse, diamo spesso per scontato: “perché oggi è ancora importante raccontare Batman?”. Perché, nei nostri ruggenti anni Venti tra pandemie, riarmi nucleari, conflitti regionali che rischiano di allargarsi a macchia d’olio, un personaggio vecchio quasi un secolo riesce ad attrarre così le persone? Cos’avrà mai da dire ancora, in un tempo così diverso da quello in cui è nato?

Certo, si potrebbe rispondere a questa domanda facendo leva sull’aspetto estetico, sull’incredibile carisma del personaggio, sulla potenza dell’ambientazione di Gotham, contemporaneamente gotica e moderna, accelerazionista e classica. Eppure c’è qualcosa di più: l’ingrediente segreto è la dualità. Il personaggio di Batman è non solo costantemente in bilico tra l’essere un vigilante e un eroe, ma simboleggia eternamente la tensione tra due forze che si contrappongono: quella più istintiva e bestiale, che discende direttamente dalla ferinità dell’essere umano, e il desiderio profondo di darsi delle regole – siano esse codici di autocondotta o estensibili alla maggioranza dei consociati – per controllare proprio quel sentimento primitivo.

…e in The Batman (2022).

Batman, quindi, è da sempre in lotta sia con se stesso, e i suoi impulsi distruttivi, che con la società che l’ha (di riffa o di raffa) modellato; pertanto, rappresenta un fenomenale personaggio – ascensore tra la dimensione collettiva delle cose e quella individuale. Descrive l’uomo in quanto tale e l’uomo in quanto cittadino, muovendosi al limite in entrambi i casi. Non che l’immagine di un supereroe con superproblemi,tanto cara a Stan Lee, volesse giungere a un risultato diverso rispetto a quello di far comunicare il protagonista con il mondo che lo circonda, sia chiaro; eppure Batman, con la sua assenza di poteri sovrannaturali e la sua regressione quasi archetipica (a tratti sembra un concetto antropomorfo più che un personaggio), diventa l’alfiere perfetto per parlare di Umanità.

Più e meglio di altri.

Ecco: Matt Reeves questa cosa l’ha capita e ci ha costruito sopra un’intera pellicola. Utilizzando, come strumento per dialogare con lo spettatore, quel ribaltamento delle aspettative che abbiamo tratteggiato a inizio articolo.

Il primo livello: l’individuo

[DISCLAIMER: di qui in poi l’articolo contiene SPOILER su The Batman]

The Batman è un romanzo di formazione capovolto, dove la persona si sviluppa attraverso la maschera. Le varie opinioni che evidenziano negativamente la poca presenza di Bruce Wayne, o la scarsa appetibilità dello stesso quando è fisicamente in scena, vanno prese e rispedite al mittente: l’alter ego di Batman non c’è perché, semplicemente, non si è ancora formato. Esiste solo Batman e la sua crociata, nient’altro: tutto il resto è un ricordo sbiadito di un giovane fantasma, incapace anche di tenere lo sguardo in su. Questo stato d’animo è perfettamente descritto dalla prima parte della magnifica colonna sonora di Michael Giacchino: un motivetto tetro che si ripete ossessivamente, apparentemente per sempre.

Oltre a lasciargli in dono una psiche devastata e una notevole incomunicabilità con gli altri, con i quali Bruce interagisce solo a suon di pugni quando indossa il costume e con vari gradi di distacco in abiti civili, il trauma a cui il rampollo di casa Wayne è stato esposto in giovane età ha portato a una totale idealizzazione dei suoi genitori. Questi gli appaiono come nulla più che santi, e si approccia alle loro figure con l’emotività di un bambino, incapace di cogliere gli aspetti equivoci del loro omicidio; per uno che si presume sia il più grande detective del mondo è un bel guaio.

Rivivere il trauma.

La faccenda è così imbarazzante da far sembrare l’incapacità analitica di Bruce – e la distorsione dei suoi ricordi – tanto innaturale da apparire quasi come una repressione autoinflitta, più che una mancanza di comprensione a causa della giovane età. La giustizia è cieca perché ha scelto di essere tale. Dopotutto, più che all’ormai abusato concetto di giornata storta attribuibile a The Killing Joke (Moore, Bolland, 1988), The Batman sembra raccontare una giornata interpretata male e che, automaticamente, crea una crociata deformata perché basata su delle fondamenta non certo solide. In parole semplici: se l’Uomo Pipistrello nasce per vendicare quello che, di fatto, ai suoi occhi è stato un martirio e che tale non era, qual è l’elemento ultimo che fonda la missione di Batman?

Più precisamente, saccheggiando un termine tanto caro a Jacques Lacan, Bruce Wayne deve evaporizzare la figura paterna, sostituendola con dei valori propri. È costretto a smettere di essere figlio e diventare, pienamente, autonomo; e, in questo, sarà fondamentale anche il legame con Catwoman, che segna il momento (per quanto distorto, incompleto e sui generis) dell’allontanamento dal nucleo familiare originario per raggiungere una maturità piena, tramite il rapporto di coppia. Tutto questo mentre lotta con chi – l’Enigmista – vuole che le colpe dei padri ricadano sui figli: e quindi evoca il diritto di vendicarsi.

Dal punto di vista visivo, la regia di Reeves realizza questo concetto con la tripla scena dell’Iceberg Lounge: prima si presenta Batman, poi Bruce e infine un misto tra i due, che entra in maniera furtiva e solo dopo indossa il costume. Rappresenta la ricerca affannosa di un’identità e di un equilibrio, il quale arriverà solo alla fine e prendendo il meglio di entrambi. A cadere dalla torre, nel processo di rinnovamento personale, è proprio il costrutto della vendetta come unico motore del Cavaliere Oscuro.

Speranza. La fotografia di Greig Fraser fa il resto.

Dopotutto, The Batman degrada l’omicidio dei Wayne (pur rimanendo un certo grado di incertezza) a un probabile regolamento di conti interno ai potenti di Gotham; lo sveste della sacralità, dove l’agire del Pipistrello non è correlato una visione messianica, a un’illuminazione al sapore di perle strappate e colpi di pistola, ma a un’illusione fanciullesca durata anche troppo a lungo.

Eliminato il velo di Maya, rimane solo uno psicopatico vestito da topo volante. Dunque bisogna ricostruirsi, edificando un nuovo simbolo; affidandosi, questa volta, alla speranza. Un sentimento che porta a un’emulazione positiva, a un cerchio virtuoso e non a una spirale di violenza insensata (come, del resto, ci hanno spiegato molte produzioni contemporanee, da The Last of Us Parte II a Red Dead Redemption II).

Alla fine del film, Bruce sembra addirittura quasi pronto a diventare padre: chissà che il ragazzo visto all’inizio non sia proprio l’ex delinquente Jason Todd, e un potenziale sequel non ci mostri finalmente Robin?

Il secondo livello: la società

L’aspetto che più risulta convincente – sebbene non fornisca una prospettiva certo originale – è il rapporto tra Batman e la società che lo circonda. Il nostro viene dipinto quasi come un idiot savant, tanto concentrato sulla sua crociata da non rendersi conto nemmeno di cosa gli sta accadendo intorno. A rifletterci attentamente, non è il Cavaliere Oscuro a svelare l’intrigo che avvolge la classe dirigente di Gotham, ma l’Enigmista; e allora non ci si può chiedere quale tipo di persone siano quelle a cui Batman dà la caccia, che posizione ricoprano i soggetti verso cui rivolge la sua collera e di chi, senz’ombra di dubbio incidentalmente, stia difendendo il privilegio. È una condizione che non sfuggirà all’occhio felino di Selina Kyle che, a un certo punto, gli domanderà appunto cosa freghi a Batman di difendere le prerogative di certa gente.

Per comprendere meglio l’operazione effettuata sul personaggio, bisogna partire da questa splendida e famosa vignetta di Batman: Anno Uno (Miller, Mazzucchelli, 1988) che rappresenta una delle maggiori influenze fumettistiche di The Batman.

Da Anno Uno, di Frank Miller.

Come si può osservare, è Batman a intervenire direttamente nei confronti dell’élite, e non a scontrarvisi per caso dopo che il problema è stato sollevato dal villain di turno. Sebbene sia innegabile che alla stesura della sceneggiatura abbiano contribuito altre storie di un certo peso – Terra Uno (Johns, Frank, 2012) e parte del ciclo di Scott Snyder e Greg Capullo su tutte – è pacifico che un ribaltamento del genere, al cinema, non si era mai visto. Che, quindi, assume proprio i crismi della presa di coscienza.

Dicevamo idiot savant non a caso: Bruce Wayne sembra un uomo dalle straordinarie capacità (fisiche e mentali), ma con dei grossi problemi cognitivi che lo portano a non capire le istanze che attraversano la città di cui si propone come guardiano. Senz’altro parte del problema deriva dal trauma di cui si discuteva nel paragrafo precedente; ma è altrettanto chiaro come, per concentrarsi unicamente su un’ossessione, bisogna essere nella posizione di farlo. Bruce Wayne è, insomma, anch’egli un privilegiato – come gli farà notare proprio l’Enigmista. Un privilegiato illuminato, certo; ma pur sempre un privilegiato. Ed è proprio quello status ad aver creato lo spazio vitale per la creazione della maschera, di Batman.

Seguendo questo ragionamento, è chiaro che un eroe non possa limitarsi solo a menare le mani su chi si è trovato a delinquere, ma debba anche essere proattivo e costruire un ambiente che riduca la possibilità di farlo per bisogno. La diseguaglianza dei redditi, le diverse possibilità legate al livello economico del singolo, il silenzio delle istituzioni e il ruolo della filantropia – non elemosina, ma redistribuzione – sono temi chiave del film. Il quale mostra, di concerto, come a Batman serva Bruce Wayne per raggiungere una certa rotondità, in termini di capacità di plasmare la società in cui vive (e non solo quella).

Sei orfano? Meglio essere un orfano ricco. Avrebbe dovuto scriverci questo.

In un periodo economico segnato da un allargamento costante e sfacciato della forbice sociale, The Batman sembra quindi essere una pellicola affine al tempo che l’ha prodotta. Su queste pagine ci interrogavamo – già nel 2019 – su una riscoperta del conflitto di classe da parte del cinema mainstream, con proprio Joker (Phillips, 2019) come esponente più rumoroso di questa new wave di responsabilità. Sebbene sia concreto il rischio di ricadere nel “we live in a society”, foriero di una certa de-responsabilizzazione individuale se accompagnato a una narrazione superficiale di tensioni irrisolte e quesiti complessi, è inevitabile che anche il cinema più squisitamente fantastico tenti di approcciarsi alla modernità.

Pur non volendo entrare nelle idiote classifiche di gradimento oggettivo (?) e nell’onanismo derivante dalle comparazioni tra film con scopi diversi, il modo in cui viene trattato il tema della Rivoluzione in The Dark Knight Rises (Nolan, 2012) e in The Batman è praticamente antitetico. Questo è vero non solo nella maturità con cui viene discusso un argomento così pesante (basti vedere la descrizione di Nolan e Goyer riguardo Occupy Wall Street, sebbene rifiutata dagli stessi autori), ma anche nel rapporto tra autorità e popolo.

In The Batman, la delusione e la disperazione creano terreno fertile per la rivolta, con la vendetta che diventa il motore di un intero segmento sociale: l’unico modo per evitarla, ed evitare che venga strumentalizzata da folli in maschera, è l’impegno concreto, attraverso un simbolo di speranza. In Rises, qualsiasi sistema politico che si opponga a quello vigente diventa una parodia, in attesa dell’inevitabile reazione (e della repressione) capace di liberare un popolo minorenne e malato. Nel film di Reeves la gente si vede, e si percepisce il disagio nei vicoli che puzzano di piscio, sangue e abbandono: lo stesso giudizio morale (vd. paragrafo successivo), come già in Joker, sfuma. Le azioni dell’Enigmista non sono accettabili ma – a tratti – almeno comprensibili nella genesi, mentre si leva la coltre di fumo sulla città-cloaca; quelle di Bane e soci, praticamente mai.

Le riprese della battaglia di Gotham in The Dark Knight Rises (Nolan, 2012). Uno dei momenti più controversi della pellicola.

Anche il rapporto con i villain diventa, di conseguenza, ambiguo: l’Enigmista, come il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, potrebbe esistere anche in un mondo dove non c’è alcun Uomo-Pipistrello, modificando parzialmente il canone (presente in Batman: Il Lungo Halloween di Loeb e Sale, ma non solo) di Batman che crea i suoi nemici e non viceversa.

Il che ci conduce all’ultimo punto della nostra analisi.

Il terzo livello: lo spettatore

NO MORE LIES

La catchphrase dell’Enigmista in The Batman

Volendo spingerci un po’ oltre (in chiusura possiamo farlo), si potrebbe osservare come il discorso di The Batman voglia impattare direttamente sullo spettatore. In effetti, quest’ultimo è da sempre stato educato a credere, come Bruce, alla santità dei coniugi Wayne e alla favola del mecenatismo; la scoperta della verità conduce non solo il protagonista a ripensare al suo ruolo nella società, ma anche il fruitore a indagare sui meccanismi che la governano. Ad esempio, che in certi ambienti nessuno è davvero pulito: e che credere diversamente, pensare in maniera polarizzata, significa solo raccontarsi delle bugie.

I temi squisitamente politici che Reeves cerca di rivolgere all’attenzione dello spettatore sono, inoltre, molteplici. Non solo c’è un richiamo esplicito alle tensioni etniche che muovono l’America contemporanea – white privilege, afferma esplicitamente Catwoman – che si riflette in Jim Gordon e la nuova sindaca di Gotham quali simboli di speranza istituzionale anche perché neri, ma lascia al fruitore il compito di esprimere un giudizio sulle azioni dell’Enigmista stesso. The Batman è anche un film sul concetto di limite: non solo sulla liceità dell’omicidio, tema caro al personaggio, ma anche e soprattutto sulla distanza che esiste tra rivoluzione e terrorismo, tra follia e voglia di modificare le ingiustizie, tra voler tutelare l’ordinamento e assumere delle posizioni ciecamente reazionarie.

D’altronde, se pensiamo che,

La verità è sempre rivoluzionaria.

Antonio Gramsci

è proprio la rivoluzione a essere collegata allo svelamento della verità. Come nell’abbondantemente citato Joker, qualcuno potrà pensare che la sanzione morale non sia netta; The Batman, però, è una di quelle pellicole in cui la domanda irrisolta è più centrale del giudizio di valore che le si accompagna. Certo è che l’Enigmista assume contorni più netti rispetto a Mr. J: uno stragista, più che un (sedicente) rivoluzionario. Eppure, la sua rabbia – come dicevamo poc’anzi – ha un’origine ancorata alla disparità, capace di colpire chi è dall’altra parte dello schermo.

La domanda. Ciò che conta è la domanda.

Per quanto riguarda la componente individuale, va rimarcato che sono proprio i film precedenti, in cui papà Thomas subiva un certo processo di evangelizzazione,

Sai perché cadiamo, Bruce? Per imparare a rimetterci in piedi.

Batman Begins, regia di C. Nolan, 2005

a creare quelle aspettative che poi il regista si diverte a ribaltare, e di cui – come abbiamo precedentemente suggerito – la sequenza iniziale ne costituisce un certo testamento. Non è solo Bruce Wayne a essere spiazzato, ma anche chi vede il film; e il messaggio arriva dritto e forte.

Dal punto di vista del contenitore, Reeves sceglie di girare un film noir e con un pizzico di hard-boiled, sacrificando un linguaggio ormai metabolizzato dallo spettatore di cinecomics. Le scene d’azione si contano sulle dita di una mano, pur essendo ottimamente, e a volte addirittura magistralmente, orchestrate. Gli stessi trailer mostrano la più gran parte dei combattimenti, diventando addirittura un pizzico ingannevoli; The Batman è una pellicola molto più dialogica e posata rispetto al montaggio frenetico del materiale promozionale.

Anche questa è una decisione forte, in controtendenza: ma sicuramente amalgamata a un film che vuole dire, e in effetti dice, qualcosa di speciale. Tutto questo è in linea con l’idea, da sempre presente nel fumetto seriale, che il personaggio subisca pesantemente l’influsso dell’autore al comando; il quale, a sua volta, si interfaccia con il suo presente. Il nostro presente, quello disperato e apocalittico di cui The Batman è, volutamente, impregnato.

AAS

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Viaggio introspettivo in “È stata la mano di Dio”

Viaggio introspettivo in “È stata la mano di Dio”

Due strade si incontrano ortogonalmente come tende di un sipario, a introdurre un atto di pura simmetria, avvolto nel manto dispersivo della notte – sotto lo sguardo del regista Antonio Capuano e di un occhio attento che, affascinato, seguirà le sue orme.

Al centro della Galleria Umberto I degli anni ’80 – ’90, apparentemente legato al vuoto, pende a testa in giù un uomo, un attore. La figura dell’appeso è entrata a far parte dell’immaginario collettivo, attraverso le spiegazioni sull’onirico e la cartomanzia. Sebbene possa sembrare tingersi di significati prettamente negativi a causa della sua immagine di strenua immobilità, in realtà l’appeso rappresenta il sacrificio nel risiedere in tale posizione per superare condizioni sfavorevoli e calamità senza uscirne lesi; rappresenta la necessità degli sforzi per perseguire degli obiettivi. E in questo pare quasi racchiudere il senso dello scambio equivalente:

È impossibile creare qualcosa dal nulla. Se si desidera ottenere qualcosa bisogna offrire in cambio qualcos’altro che abbia lo stesso valore. Questa è la base dell’Alchimia e viene chiamato Scambio Equivalente.

Fullmetal Alchemist – Hiromu Arakawa

nonché dell’intero film È stata la mano di Dio, dove la perseveranza è una delle parole chiave.

Si tratta di un film autobiografico – che contiene sul piano narrativo qualche rivisitazione – prodotto dalla cinepresa e dalla penna di Paolo Sorrentino. Sin dalla sua prima apparizione sul grande schermo, avvenuta il 7 settembre 2021, è stata definita una pellicola intima, commovente. È un film che parla del cuore pulsante di una città, di Napoli, della sua anima eternamente incompresa; ma anche una pellicola che si fa metafora della vita con una venatura più nostalgica e malinconica. Il cast vede attori esordienti e talentuosi come Filippo Scotti, che si aggiudica il Premio Marcello Mastroianni alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Marlon Joubert, Sofya Gershevich, Biagio Manna; e attori già noti nel panorama della Settima Arte come Lino Musella, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Enzo Decaro, Luisa Ranieri e Toni Servillo – il quale insieme al regista vanta sei collaborazioni in lungometraggi: L’uomo in più (2001), Le conseguenze dell’amore (2004), il Divo (2008), La grande bellezza (2013), Loro (2018); e, per finire, proprio È stata la mano di Dio.

Il film appare come uno spaccato che non dà però l’impressione di essere disunito, bensì di rappresentare un insieme. La prima parte di È stata la mano di Dio è più ironica, sardonica, che descrive al contempo una Napoli colta, specchio dei parenti di Fabio che sono sì benestanti e cerimoniosi nell’utilizzo delle parole, ma sanno essere anche paesani e alla mano; mentre la seconda parte è più antica, porosa, con quei paesaggi che affondano nei palazzi storici e nel blu di un mare che non si fa simbolo di spensieratezza ma che diventa piuttosto altare dei pensieri imperanti di Fabio a cui riesce a dar voce solo a fine pellicola.

Per chi non si è ancora appropinquato alla visione, il plot del film non risulta subito chiaro. Il titolo altro non è che l’appellativo del celebre gol di Diego Armando Maradona nei quarti di finale del mondiale del 1986, ai danni dell’Inghilterra. Ma, la cosiddetta “mano di Dio” possiede all’interno del film una duplice motivazione: enfatizzare l’importanza della sua figura per il protagonista – alter ego di Sorrentino – nonché per i napoletani nel contesto storico e culturale degli anni ’80; dare un nome a un aneddoto personale che combacia con una partita a cui assistette il regista stesso.

Paolo Sorrentino era solito accompagnare i genitori presso la casa vacanza sita a Roccaraso ma, quel giorno, quando all’epoca aveva soli sedici anni, gli fu concesso di seguire il Napoli in trasferta. La gioia derivata da questa concessione fu subito smorzata al suo ritorno, apprendendo del tragico incidente: i genitori morirono durante il sonno per avvelenamento da monossido di carbonio. Il titolo, dunque, assume toni fatalistici racchiusi nella frase “Il Napoli e Maradona mi hanno salvato la vita”

Un incontro solenne

[DISCLAIMER: da qui in avanti sono presenti spoiler sulla trama di È stata la mano di Dio]

È stata la mano di Dio – Patrizia (Luisa Ranieri) poco prima dell’incontro con il piccolo monaco.

“Napule è mille culure”, cantava Pino Daniele, omaggiando una città dalle mille sfumature, fatta di bellezza, ma anche di contraddizioni e paure. La Napoli di questo brano iconico è la stessa che fa da cornice spaziale e temporale durante tutta la durata del film – inseguendo con lo sguardo le panoramiche del cineasta Paolo Sorrentino -,che potremmo definire comprimario, al fianco di Fabio Schisa, in una rappresentazione della città simile a un quadro di più composizioni che si sovrappongono. Il reale e il surreale si mescolano seguendo un’unica prospettiva, quella della speranza. Sorrentino descrive la realtà scavando nelle tradizioni tramandate oralmente di generazione in generazione. Folklore, magia, scaramanzia, fede e superstizione sono tutte forme di cultura onnipresenti in una città stratificata come Napoli e che si traducono nella smorfia con l’interpretazione dei sogni, quali il “miracolo” di San Gennaro o in figure come O’ munaciello e a’ bella ‘mbriana. Per non parlare delle leggende sui fantasmi e sulle streghe le cui anime sono relegate a castelli e case dove ancora si sentono gli echi di urla strazianti. A Napoli il passato e il presente si fondono districandosi dalle vie di San Gregorio Armeno a quelle di via Toledo e del Vomero. È proprio attraverso queste componenti che Sorrentino ci offre un’immersione a 360 °.

Il richiamo popolare in È stata la mano di Dio è presente nei momenti conviviali sui balconi, nelle tradizioni e nel linguaggio colorito dei personaggi che ricorrono a termini storici come “babbasone” (uomo ingenuo, facilone e dalla grossa stazza) e “battilocchio”. Quest’ultimo, derivante dal vocabolo francese battant l’oeil, veniva usato per indicare un’antica cuffietta femminile che ricadeva sugli occhi. Ma lo stesso sostantivo è stato poi impiegato a Napoli per indicare una persona che sembra essere sempre frastornata e stordita, facendo un’analogia a coloro che, indossando quell’indumento, risentivano di una vista annebbiata.

Tornando alle scene presenti nel film, il primo personaggio che ci viene mostrato è la seducente ed enigmatica Patrizia, in coda – dietro una fila di volti anonimi – alla fermata dell’autobus, con un abito attillato stretto in vita da una cintura a esaltarne le forme. Ma l’attesa, che si prospettava lunga, viene subito interrotta da una visione: l’arrivo di una macchina dai vetri oscurati, con a bordo due persone, che si riveleranno essere San Gennaro e Luigino Serra. La donna, con un misto di incredulità e scetticismo, mostra parvenza di dubbio. Tuttavia l’uomo, sotto le spoglie del Santo, dimostrerà di conoscere la sua vita e il suo dolore scaturito dall’impossibilità di avere figli e, per convincerla a salire, si giocherà la carta del miracolo, ovvero di sapere come fare affinché resti incinta del marito Franco. D’altronde, si sa che la speranza è l’ultima a morire.

Patrizia, in un misto di disperazione e ottimismo, decide di tentare la sorte, finendo per accettare l’invito. Ma la strada del ritorno li condurrà a un’altra destinazione. Giungono in un palazzo antico, per poi entrare in una stanza in rovina, con mattonelle staccate dal pavimento, e rischiarata al centro da un fulgido e monumentale lampadario che ancora agganciato al soffitto, ma non più sospeso, riversa a terra – conferendo all’intera scena un’aura di solennità. Non è un caso che nel mondo onirico, un sontuoso lampadario simboleggi un incontro solenne o una grande opportunità da cogliere. Infatti, tutto d’un tratto, Patrizia, con gli occhi sbarrati dallo stupore, intravedrà un piccolo uomo, abbigliato con un saio francescano, farsi avanti a piccoli passi; e lo riconoscerà di primo acchito come il Munaciello. Il monaco bambino si avvicina e silenziosamente lascia dei soldi all’interno della sua borsetta. Sarà San Gennaro a dirle di chinarsi e baciargli il capo perché “porta bene”.

Cosa rappresenta quindi quest’arcana figura?

Secondo la leggenda, parliamo di uno spirito con sembianze di un uomo di bassa statura, vestito con un saio e con fibbie argentate sulle scarpe, che indispettisce gli abitanti o li propizia, a seconda delle proprie simpatie. Si dice sia solito lasciare soldi all’interno delle abitazioni, creare disordine o scompiglio, fare scherzi innocui che si tramutano poi in numeri da giocare al lotto e importunare le belle donne con palpeggiamenti – ripagando lo spavento con delle monete. Le dicerie sul monaco sono tante e sono state soggette, col passare del tempo, a variazioni: ma tutte hanno in comune l’attribuirgli capacità magiche, fuori dall’ordinario. Non bisogna dimenticare però che, sempre secondo la tradizione, non si può divulgare la notizia della magia, altrimenti finirebbe per dissolversi con la stessa fugacità con cui ha avuto luogo.

Facendo ricorso al mito, Sorrentino, da un lato attribuisce alla scena un maggiore impatto visivo e dall’altro restituisce fedelmente la realtà illusoria nella quale Patrizia si rifugia al fine di sovvertire un destino che non vuole accettare e che l’ha privata del suo sogno. Il regista si serve di elementi simbolici e surreali per adottare la prospettiva del personaggio, ma poi si rifà a una realtà più tangibile, a una magia reale e palpabile, quella vissuta dai napoletani con l’arrivo di Maradona nel 1984.

Trama e analisi dei personaggi di È stata la mano di Dio

A delineare i contorni della Napoli degli anni ’80, che fa da sfondo al nuovo film sorrentiniano, appaiono luoghi e oggetti in funzione di una narrazione all’insegna del dettaglio. Compongono questo campo visivo Piazza Plebiscito gremita di vetture, il culto di “El Pibe de Oro“, i walkman simbolo di una generazione, la voce di Fellini e il suo citazionismo.

È stata la mano di Dio – Fabio Schisa e la Sig. Gentile a Massa Lubrense.

Il protagonista, Fabio Schisa, è un ragazzo che vede le cose da lontano, ma con una lente d’ingrandimento; è timido e introverso, ma questo non vuol dire che non abbia nulla da dire o da raccontare. S’interroga di continuo sul suo futuro, ha paura di esporsi, di non essere all’altezza delle sue aspettative, della concatenazione di immagini che si forma nella sua testa e alla quale vorrebbe dar vita. Adolescente di sedici anni, uno dei tre figli di Saverio e Maria, frequenta il liceo classico presso l’istituto Don Bosco Salesiani e i genitori ne vanno orgogliosi. Alle sue uscite raffinate – con riferimenti a grandi letterati, durante le lunghe tavolate e chiacchierate con i parenti, questi ultimi ribadiranno compiaciuti la sua formazione. La sua quotidianità è totalmente condivisa con la famiglia, dai pomeriggi a casa alle riunioni familiari dove un sorriso stampato in faccia è d’obbligo; e diciamocela tutta, qualche risata la strappa anche a noi spettatori.

Il padre, Saverio, è un uomo tutto d’un pezzo: fa il banchiere di professione ed è noto per le sue ardite battute da fuori classe. La madre, Maria, è il focolare della famiglia: il calore che emana penetra nelle pareti di casa e si propaga in ogni luogo dove mette piede; ma è anche un’amante degli scherzi, le piace pungolare la Signora Gentile, esibirsi con la giocoleria e usando le prime cose che le capitino a tiro: le arance. Il fratello, Marchino, è l’opposto di Fabio, è evidente a partire dalle prime scene: mentre lui è ancora a letto a petto nudo tra le lenzuola disfatte, in ritardo per l’università, Fabietto è sempre in ordine, puntuale. Questa diversità, però, non rappresenta una barriera al loro rapporto: entrambi offrono la propria spalla all’altro quando la testa si fa pesante e si sente la necessità di alleggerire i pensieri.

La verità, Fabié è che non si sa mai cosa succede veramente nelle case degli altri.

È stata la mano di Dio

In questa baraonda di persone diseguali, due tra loro sembrano distinguersi più di tutte: la Signora Gentile, il cui nome è quasi ossimorico per via del suo dirompente carattere, è definita la donna più cattiva di Napoli dalla sua stessa consuocera. Tuttavia, dietro il suo fare burbero, si cela una persona in grado di cogliere il dolore, le rughe, i solchi e i mali della vita in un’ottica in bianco e nero. Zia Patrizia, come lei, è sempre in disparte, subisce le percosse del marito e reagisce alle ingiustizie della vita con comportamenti avventati e atipici. Eppure, malgrado le apparenze, anche altri componenti della famiglia tireranno fuori i propri scheletri dall’armadio.

Due cose essenziali uniscono questo nucleo familiare così ricco e dissonante: l’affetto e la passione calcistica. Nonostante il film non si concentri sulla vita di Maradona, il suo nome e la sua memoria faranno da leitmotiv. Sarà intravisto in una scena, lo rivedremo nella tifoseria partenopea e nelle animate discussioni familiari circa il suo improbabile acquisto dall’allora Presidente Corrado Ferlaino. Ma, tra le mura di casa, si consuma una tragedia: la morte dei genitori di Fabio provoca una rottura e costringe il protagonista a crescere repentinamente, senza preavvisi. Dietro un giovane “allampanato” – come verrà definito da Toni Servillo in un’intervista per Netflix – si nasconde un fardello difficile da sostenere. La vita continua, lo sa bene, e ogni pensiero finirà per scontrarsi con un futuro che, volente o nolente, arriverà a bussare alla sua porta. Fabio non riesce a godersi l’attimo come fa il fratello, l’aria che respira ormai lo asfissia, gli ricorda con prepotenza un passato che è in ogni luogo del presente.

Ma qual è il suo sogno? Cosa vuol fare da grande?

Fabio, anche se ha visto solo tre o quattro film, sa di voler fare Cinema. Ne è consapevole quando va a teatro e vede Julia esibirsi sul palco, lo sa quando intravede la locandina di C’era una volta in America di Sergio Leone e quando si ritrova in una Galleria Umberto I riadattata a set cinematografico. Solo che i suoi sogni sono rimasti stipati a lungo nei cassetti, e lasciarli liberi richiede fiducia. La prima alla quale avrà il coraggio di dirlo è sua zia Patrizia, una donna che considera una musa, la prima che ha smosso in lui sentimenti che vanno oltre all’affetto familiare. Fabio ne è attratto, non solo sul piano estetico: la guarda con ammirazione, ricorda ogni momento in cui l’ha vista e si fida delle sue parole, persino quando appaiono deliranti. Da quel momento in avanti raccontare le sue aspirazioni sarà più semplice: renderà complice delle sue idee persino il suo amico Armando, e per ultimo il regista Antonio Capuano. Quella che appariva come un’idea pazza si rivela più concreta di quel che potesse immaginare.

È stata la mano di Dio sottolinea implicitamente l’importanza del dialogo. Saverio non sa che il figlio non ha una fidanzata, che non ha amici con i quali trascorrere il suo compleanno. Fabio era ignaro della doppia vita del padre, che otto anni prima ha avuto un figlio con un’altra donna. Ma parla anche di perseveranza, del coraggio di coltivare le proprie ambizioni, dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo, della complessità umana e delle infinite maschere che possono appartenere a una singola persona.

Elaborazione di una mancanza

Sono tante le sfumature che accompagnano un’emozione e poche sono le parole che ne descrivono perfettamente l’essenza, circoscrivendo in esse vere e proprie perifrasi. Tra le 156 parole illustrate dalla ricercatrice Tiffany Watt Smith nel libro “Atlante delle Emozioni Umane”, Awumbuk supplisce all’impossibilità di spiegare in italiano, con un singolo termine, le emozioni provate dal protagonista del film in seguito alla morte dei genitori. Awumbuk è una parola ricorrente nella tribù Baining (in Papua Nuova Guinea) che designa una profonda nostalgia scaturita dall’assenza di persone che fino a poco prima ci hanno fatto visita e che hanno lasciato, là dove prima erano presenti, tracce di un vuoto difficile da colmare. Per Fabio Schisa questo stato d’animo si prolunga, alberga in lui per più di un attimo, più di un giorno; aleggia in ogni angolo della casa.

È stata la mano di Dio – Ripresa delle stanze in seguito alla morte dei genitori.

La casa non è solo un luogo dove dimorare: è una scatola di ricordi in formato grande, intrisa dell’anima di chi ci abita. Sentirsi a casa è una sensazione che denota sicurezza, l’essere in possesso di un luogo felice dove fare ritorno. Le stanze che prima erano luminose, vitali, nelle immagini sopra allegate sono private della loro energia, dei loro alimentatori. Nelle inquadrature di Sorrentino ora ci restituiscono uno stato di abbandono: gli oggetti non saranno più usati dai loro proprietari, le stanze non emetteranno più suoni. Tutto giace nella penombra, nella staticità, nel ricordo di un passato irrestituibile.

“La solitudine è il teatro dei risentimenti“, asserisce Cheyenne in This must be the place, diretto anch’esso da Paolo Sorrentino. La solitudine provata da Fabio lo divora, è generata dalla rabbia, dal risentimento e soprattutto dall’assenza di risposte da dare alle domande su questo tragico evento. Con la perdita dei genitori, la quotidianità di Fabio viene di punto in bianco spezzata e con essa vengono spazzate via anche le uniche certezze fino ad allora conseguite.

Il silenzio assordante si contrappone a un’ipertrofia pensante: dove sono finite le risate, quella telepatica comprensione padre – figlio, le carezze della madre, il fischiettio dei genitori come gesto d’amore e di saluto?

Fabio reagisce dissociandosi dal dolore e prendendo le distanze dalla realtà – una realtà considerata scadente. Al cimitero, quando i parenti si accalcano per fargli le condoglianze, appare impassibile, il suo condotto lacrimale è prosciugato, le lacrime non sgorgano dagli occhi come accade agli altri. Sua zia gli dirà con fare materno di piangere, in quanto gli avrebbe fatto bene. Ma non siamo marionette manovrate dai fili di un giostraio, perché indursi a manifestare emozioni non ancora percepite, nel nome dell’apparenza?

È vero, le lacrime sono una terapeutica valvola di sfogo, una reazione messa in atto, in caso di stress o sofferenza, per allentare la pressione. Questo però non accade sempre, le lacrime possono essere trattenute volontariamente o involontariamente quando una situazione stressante o traumatica non è stata elaborata. Infatti, quando Fabio fa visita alla zia presso un centro psichiatrico e le dice di non aver pianto, lei risponde con un’affermazione molto semplice ma carica di senso: “significa che non è il momento”.

L’elaborazione del lutto può avvenire in tempi diversi e avere un ciclo differente a seconda della persona ma, in genere, le fasi a cui ci si ritrova a far fronte sono cinque e sono state formulate nel 1969 dalla psichiatra svizzera Elisabeth Kübler Ross. Abbiamo quindi: la fase della negazione (o del rifiuto), la fase della rabbia, lo stadio di patteggiamento o contrattazione, la fase della depressione e infine quella dell’accettazione. La complessità con cui si manifestano è invece direttamente proporzionale all’intensità del legame affettivo avuto. Con l’avanzare delle scene, nei dubbi e nelle reazioni di Fabio possiamo individuare le prime tre. L’improvvisa e inaspettata morte dei genitori sconvolge tutti, persino i medici che sono abituati a dare un volto alla morte, si rifiuteranno di dare la dolorosa notizia, passando il compito ai colleghi. A causa dello shock, Fabio si difende negando l’accaduto e, quando arriva la sofferenza, s’infuria con il mondo e la vita stessa, disprezzandola.

Senta, Capuano, la vita ora che la mia famiglia si è disintegrata, non mi piace più. Non mi piace più, ne voglio un’altra, immaginaria, uguale a quella che tenevo prima. La realtà non mi piace più, è scadente.

È stata la mano di Dio.

Ma quelle stanze vuote gli ricorderanno anche che è tempo di agire, che non può rintanarsi a lungo in un tesseratto immaginario. Non può cambiare le cose. Con questa consapevolezza, sebbene non sia ancora in grado di essere felice, riprende il controllo della sua vita. Si toglie quel dannato peso della prima volta, consumando il suo primo rapporto sessuale con la vecchia vicina di casa – La Baronessa – seguendo il consiglio del padre; e ancora per la prima volta, si tuffa in nuove esperienze, si addentra in una Napoli notturna e misteriosa in compagnia dell’amico Armando.

L’integrità alla base dell’identità del singolo e della sua crescita

Ll’e a capi’ tu solo, ll’e a capi’ tu solo, sfaccimm’. Non ti disunire schisa, non ti disunire mai, Schisa, non te ‘o ppo permetter…

È stata la mano di Dio.

Negli ultimi frammenti di È stata la mano di Dio, scorgiamo una personalità di Fabio prima celata, incompleta: dove prima le parole erano sommesse, misurate – quando si trattava di parlare di sé – nello scambio di opinioni con Antonio Capuano si fanno sentire, cominciano a pesare. Alcuni pensieri assumono credibilità solo una volta esternati, e Fabio – non più Fabietto – acquisisce nuove consapevolezze sulla propria identità e sulla proiezione di se stesso nel futuro. Questa conversazione accesa tra lui e colui che considererà il suo mentore non è altro che un palco “delle confessioni”, dove le proprie paure prendono forma trasformandosi in suoni, dove le parole non sono più timorose di uscire con un groppo alla gola, dove Schisa ha finalmente il coraggio di ammettere, senza vergogna, quale sia il suo sogno. I sentimenti soppressi non sono più un tremolio incessante, ora ha il controllo. Ora sa qual è la sua meta.

È stata la mano di Dio – Filippo Scotti nei panni di Fabio Schisa.

Non è un caso che questa messa a nudo avvenga sia metaforicamente che non. Fabio e Capuano si spogliano come se si conoscessero da anni. Lo sfondo di questo scenario a tratti drammatico, teatrale, è ancora una volta il mare. Non il mare cristallino del giorno inondato di luce solare, è un mare fosco, notturno, misterioso e rischiarato appena dalla luna. Allegoricamente, un mare calmo simboleggia uno stato tranquillo, di quiete, uno sfondo che il regista associa alla spensieratezza della prima parte del film, quella dedicata alla famiglia, dove le risate sono la vera colonna portante, la saldezza di quelle unioni così singolari ed eterogenee. Ma di notte, il mare si tramuta in un ammasso d’acqua indistinto, capace solo di riflettere, e cosa risiede sotto quello strato di superficie è impossibile da rilevare, proprio come l’inconscio. In questa scena, il mare personifica l’inconscio, le emozioni dissimulate e non affrontate, le difficoltà riscontrate da Fabio nel vedere in profondità. Bisogna toccare, frugare, immergersi per apprendere cosa c’è al di là di quegli scogli.

Dunque, cosa vuol dire Capuano, in È stata la mano di Dio, con la fatidica raccomandazione: “Non ti disunire“?

Fabio s’interroga sul significato, chiede al regista cosa intenda, ma senza ricevere delucidazioni; dovrà capirlo da solo, gli dice. Disunirsi ha come sinonimi separarsi, dividersi, sfaldarsi, disgregarsi. Un oggetto disunito è un oggetto privo di unione, di coesione: è disorganico. Una persona disunita è una persona priva di coerenza e integrità. Capuano vuole comunicargli di restare integro e fedele a se stesso. Di non scappare, rinnegando le sue origini.

Da questo punto di vista, i dubbi di Schisa sul suo posto nel mondo e sull’integrità trovano un punto di incontro con la storia di Marjane Satrapi, raccontata nel film di animazione Persepolis e l’omonima graphic novel autobiografica.

Persepolis (2007), “Storia di un’infanzia” – un film di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.

I due autori, Satrapi e Sorrentino, traducono in termini cinematografici una realtà intima capace di restituirne una tangibile, nella quale gli spettatori riescono a immedesimarsi. Entrambi, in un susseguirsi di immagini, connotano il loro paese natio attraverso ricordi personali e familiari. I luoghi, la storia, la famiglia, ricoprono la stessa valenza. Marjane, sin dalla tenera età, prende coscienza del fatto che la frase “L’uomo è artefice del proprio destino” è una frase che va contestualizzata, non attuabile per chiunque e in qualsiasi angolo del mondo. Il film si muove attraverso i suoi occhi, quelli di una bambina di nove anni che crescerà nel corso della storia con non pochi ostacoli. Da bambina, poco prima della rivoluzione iraniana, le speranze di cambiamento erano tante, ma furono infrante lentamente quando presero il sopravvento i fondamentalisti islamici, riducendo ulteriormente le libertà della popolazione e imprigionando migliaia di persone.

A fornirle un piccolo spiraglio di luce – e speranza – sono i genitori, dotati di grandi valori e apertura mentale; insieme la aiutano a trovare una via d’uscita, a costo di allungare le distanze e sacrificare la vicinanza della figlia. Quando scoppia la guerra tra Iraq e Iran, di fronte a una società sempre meno laica, i genitori – spinti da un naturale istinto protettivo – convincono la figlia a espatriare e proseguire i suoi studi al liceo francese di Vienna, credendo di garantirle un futuro più roseo. Marjane però non si adatta bene alla vita europea.

Torna in Iran, ma suo malgrado si ritroverà di fronte a un paese in condizioni peggiori di come lo aveva lasciato. Per sopravvivere e non lasciarsi sopraffare dalla depressione, trova degli espedienti per restare. Decide di sposarsi, ma la vita coniugale si rivela deludente, così come il ritorno nel Paese nativo. Di fronte a questo susseguirsi di delusioni, Marjane, amareggiata e disillusa, chiede il divorzio, abbandona Teheran e si trasferisce a Parigi, lasciandosi dietro la famiglia. Ma è la nonna a strapparle via quel velo di Maya che la imprigionava e rendeva inconsapevole della sua essenza; è lei a rappresentare un ruolo centrale, una fonte di saggezza alla quale la nipote può attingere in quei momenti di disorientamento, dove tutto appare sbiadito e privo di senso. Proprio come Antonio Capuano con Schisa, la nonna ricorda all’ormai adulta Satrapi di non dimenticare mai da dove viene, di non perdere la propria autenticità.

Non dimenticare mai chi sei e da dove vieni

Nonna: Dunque, e così sei francese?

Marjane: Nonna, smettila.

Nonna: No, era solo una domanda…non sapevo che fossi francese! Tutto qui!

Marjane: Se credi che qui sia facile essere iraniana. Come dico da dove vengo, mi guardano come una selvaggia. Per loro siamo dei pazzi fanatici che passano il tempo a urlare e a picchiarsi Nonna: Pensi che sia un motivo per rinnegare le tue origini? Ti ricordi quello che ti avevo detto? Resta integra e coerente con te stessa.

Marjane Satrapi – Persepolis

Per Marjane mantenere intatta la sua integrità non è stato facile. Durante la sua permanenza a Vienna è stata oggetto di pregiudizi e cliché. Il desiderio di voltare pagina e integrarsi l’avevano spronata a costruirsi un’identità fittizia. Ma, da una prospettiva esterna, la versione costruita stride con il linguaggio del corpo di quella lasciata sopita. Non è possibile ricavare felicità da relazioni basate su contraddizioni. Le radici ci auto-definiscono.

Questo meccanismo di difesa, secondo Carl Rogers – noto psicologo americano del ‘900, tra i fondatori della psicologia Umanistica e dell’approccio centrato sul cliente -, deriverebbe dall’ostinata ricerca di accettazione all’interno di un gruppo o di altre interazioni sociali e dalla conseguente paura di non essere approvati, finendo per tendere a una marcata incongruenza. Le azioni mirate a compiacere gli altri danno alla luce un sé inautentico, che agisce con incoerenza rispetto alla natura dei propri pensieri. Secondo Rogers, tale comportamento si ripercuote negli obiettivi prefissati. È solo attraverso una sinergia tra mondo interiore e mondo apparente che la realtà assume importanza e le relazioni diventano reali.

“Ogni persona è un’isola in sé stessa, e lo è in un senso molto reale, e può gettare dei ponti verso le altre isole solamente se vuole ed è in grado di essere se stessa.“

Carl Rogers

L’integrità non è vincolata al luogo di appartenenza: è autoanalisi, un costante lavoro interiore, che non si arresta con l’avanzare dell’età. Viaggiare aiuta in questa direzione, aiuta a comprendere meglio la realtà nella quale si è vissuti e quelle confinanti. Sia la protagonista di Persepolis che di È stata la mano di Dio riflettono con insistenza sull’avvenire, viaggiano con la mente e con il corpo, cercando di restare con i piedi ben spianati a terra e, soprattutto, cercando di non perdersi. Fabio Schisa non seguirà il consiglio di Antonio Capuano.

Non resterà a Napoli, lo rivedremo in treno da un finestrino, con le sue solite cuffie e il suo solito walkman, mentre aspetta che il treno – con destinazione Roma – parta. E, soltanto alla fine, in quegli attimi, renderà anche noi spettatori partecipi della musica, sulle note di Pino Daniele. Come quando, dopo ore trascorse a meditare, si è così assuefatti dai propri pensieri da prediligere il silenzio. La musica si ferma, ma solo per poco, giusto il tempo di riprendere fiato. La musica ora non è più in pausa, “è tempo di guardare al futuro” – riprendendo il consiglio della Baronessa. Quasi a indicare che da lì in poi tutto sarebbe cambiato.

“Guardare è l’unica cosa che so fare”

È stata la mano di Dio.

Ma osservare è una molteplicità di cose. Il tempo è rivelatore e ci ha ampiamente dimostrato che Sorrentino è capace di andare ben oltre alla mera osservazione.

LC

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Oltre Evangelion c’è Love & Pop

Oltre Evangelion c’è Love & Pop

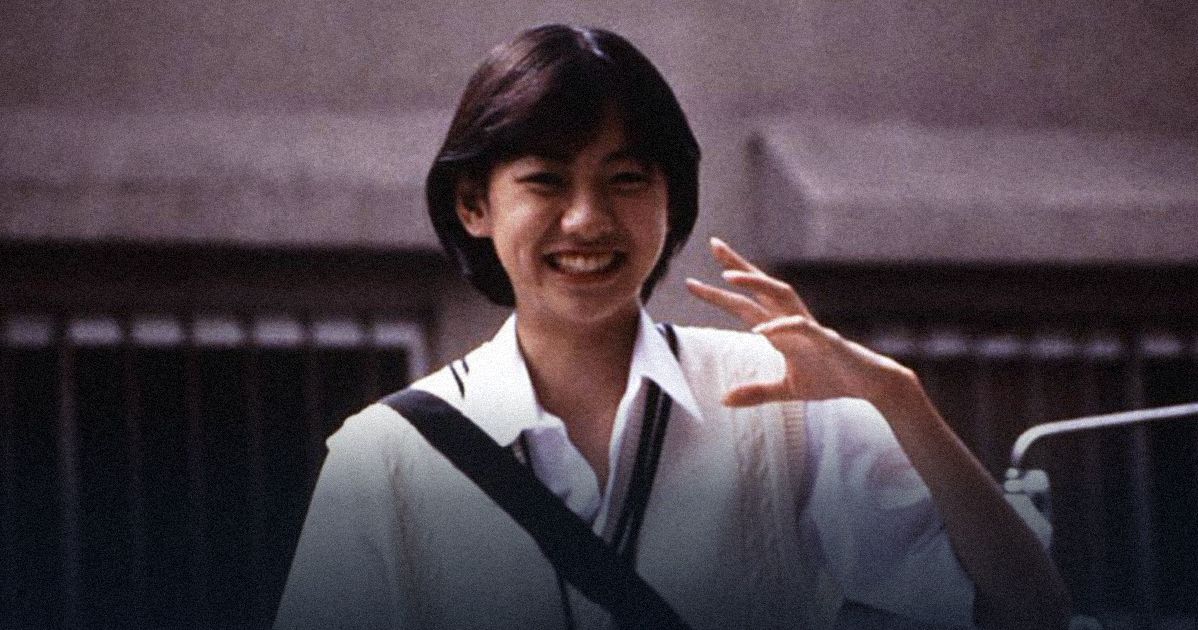

L’anno è il 1997, il giorno il 19 luglio, un placido sabato d’estate. La giovanissima studentessa Hiromi Yoshii (Asumi Miwa) si sveglia in un piccolo appartamento a Tokyo, dove vive con la sua famiglia. Hiromi è ignara della giornata che sta per iniziare. Andrà a Shibuya, dove incontrerà le sue amiche; ed è in quel quartiere che Love & Pop, adattamento cinematografico del racconto Topaz II (Ryū Murakami, 1996), troverà centralità.

Qualche informazione didascalica. Love & Pop è il primo lungometraggio non animato di Hideaki Anno (Gunbuster, Neon Genesis Evangelion, Shin Godzilla). Uscito nel 1998, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita personale del regista giapponese e, allo stesso tempo, ne conferma il marchio di fabbrica. Infatti, partendo dal cosiddetto enjo-kōsai, un fenomeno sociale nipponico della seconda metà degli anni Novanta, Anno è capace di intrecciarsi continuamente con un discorso orizzontale cucito sin dall’inizio della sua carriera e imperniato attorno ai temi dell’incomunicabilità, dell’escapismo e dell’esistenzialismo, al cospetto di crisi individuali e collettive.

Hideaki Anno (al centro). Da sinistra verso destra: Kirari Toyomoto, Yukie Nakama, Asumi Miwa, Hirono Kudo.

Ma andiamo con ordine e torniamo all’enjo-kōsai. Lasciando perdere il manierismo definitorio, parliamo sostanzialmente di prostituzione minorile, praticata spesso da studentesse per poter acquistare beni di consumo e concedersi sfizi vari. Il contesto, ancora una volta, è importante. Siamo nel 1997, in pieno “decennio perduto”: a causa di una profonda contrazione economica, il Giappone ha subito delle grosse ripercussioni sul piano sociale, generando un’umanità crepuscolare e decadente. L’opera – nel termine più vasto possibile – di Hideaki Anno si rivolge proprio all’analisi delle ricadute emotive del periodo sulle fasce più sensibili della popolazione (adolescenti e giovani adulti), a cui lui forse sentiva di appartenere.

Probabilmente Anno all’epoca non poteva sapere che il senso di instabilità e distacco si sarebbe acutizzato e di lì a poco esploso nell’intero Occidente, rendendo il suo linguaggio universale e apprezzato, quale manifesto non solo di una fascia anagrafica specifica – che arrivava fino agli allora trentenni giapponesi – ma di una generalità di persone. In effetti, la capacità del racconto di Anno di comunicare agli ultimi e di descriverne con minuziosità sensazioni e sentimenti lo rende un autore fondamentale; e Love & Pop si innesta perfettamente nel solco della sua produzione.

Love & Pop tra forma e sostanza

Torniamo alle vicende della nostra Hiromi. Per raccontarle, Hideaki Anno sceglie di impostare il racconto per immagini in maniera particolare: l’intero film è ripreso con delle telecamere digitali portatili, che danno a tratti l’impressione di una falsa amatorialità, sentendosi quasi vicini a un mockumentary nelle fasi più strettamente dialogiche della pellicola. Lo spettatore non si pone come elemento neutro e distaccato ma, nelle intenzioni del regista, sembra quasi un personaggio centrale e fisicamente presente nello svolgimento dei fatti, il cui punto di vista spesso viene sovrapposto a quello di Hiromi, soprattutto nei momenti chiave.

Un esempio è quello della violenza sfiorata nell’Hotel, vero climax di Love & Pop. Qui gli accadimenti vengono proposti in prima persona, facendo combaciare la prospettiva di Hiromi con quella dello spettatore, e dunque rivolgendosi direttamente a quest’ultimo, che si suppone possa essere invischiato in un’equivalente spirale degradante. In altri casi, Anno lavora invece sull’aspect ratio, variandolo a seconda delle esigenze comunicative, passando dal 4:3 al widescreen nei momenti più squisitamente riflessivi del film; o, ancora, utilizza il grandangolo e posizioni particolari della macchina per le sottolineature del caso.

1. Tokyo viene presentata come immersa nel deprimente e grigio cemento armato.

Tutta questa forma è messa al servizio di una sostanza che si potrebbe definire quasi neorealistica. L’enjo-kōsai trova come cuore pulsante il quartiere di Shibuya, uno dei più rappresentativi della capitale giapponese. Questa volta, l’occhio cinematografico ce lo restituisce non come un centro dinamico e culturale di un paese moderno, ma come un susseguirsi continuo di grigiore del cemento, apatia, spazi senza identità. Azzardando un paragone forte, queste anime perse che vagano in un centro commerciale alla ricerca di un senso perduto in un anello o in un costume da bagno ricordano vagamente i loro corrispettivi tedeschi di “Noi, ragazzi dello zoo di Berlino”, con l’oggetto che ha funzione di distogliere dal malessere sociale, riempiendo di significato ciò che in quel momento non ne ha.

In effetti, Love & Pop è un film sulle pulsioni. Ciò che spinge Hiromi verso l’anello è il desiderio di colmare istantaneamente una mancanza di prospettiva a lungo termine, dandosi un obiettivo alla portata per gestire la difficoltà del passaggio del tempo. Hiromi è l’anello; tutto quello che serve per colmare la distanza è solo un gesto di concessione, che in effetti lei elabora nel corso di un’unica giornata.

2. La prospettiva è quella dell’anello, realizzata con il fish-eye.

Dicevamo poco sopra della spirale. Organizzata la struttura del film come un girone dantesco, in cui ci si immerge sempre di più nell’oscurità, gli incontri di Hiromi saranno simbolicamente sette. Iniziano in una cabina telefonica, con la giovane che prende appuntamento senza però rispettarlo; continuano in un ristorante, in un’abitazione privata, al karaoke, in videoteca, in un love motel e, infine, in una caffetteria. Passo dopo passo, la ragazza riduce le proprie resistenze, passando dal non presentarsi all’offrire sesso a pagamento. E non è un caso che, a chiudere il cerchio, ci sia la restituzione del telefono cellulare – vero e proprio strumento di perdizione – allo stesso uomo cui era stata negata la presenza fisica inizialmente. Il primo della lista, in un misto di casualità e metafore.

Grande importanza rivestono i tre incontri centrali, in cui è il cibo a essere posto in risalto. Anche in questo caso, c’è una discesa: ci si muove da un pranzo offerto in un ristorante a uno cucinato in casa, fino al karaoke come esperienza di gruppo, momento in cui le studentesse lasciano all’uomo un chicco d’uva masticato; non solo quindi prendono, ma danno, con la frutta schiacciata che assurge al ruolo di gusto dell’altro. L’ambiente diventa sempre più privato e viene evidenziato il collegamento tra la sessualità e il mangiare, entrambi come atti del corpo e bisogni primari. E si torna quindi alla pulsione, e alla condivisione della pulsione come atto intimo. La sacralità violata del pasto non è che l’anticamera della prostituzione.

3-4. La condivisione del cibo mima la sfera sessuale.

La regia di Anno rende visivamente questo paradigma attraverso la ripresa dei dettagli fisici durante i pasti, concentrandosi sulle gambe o le calze di Hiromi e compagne. Sono sotto lo stesso tavolo dei loro clienti, vicini, in posizioni rilassate e in una tensione costante alla soddisfazione del bisogno altrui, dipinte plasticamente attraverso inquadrature pruriginose.

Di affinità e divergenze tra Love & Pop ed Evangelion

[DISCLAIMER: SONO PRESENTI SPOILER DI NGE E REBUILD]

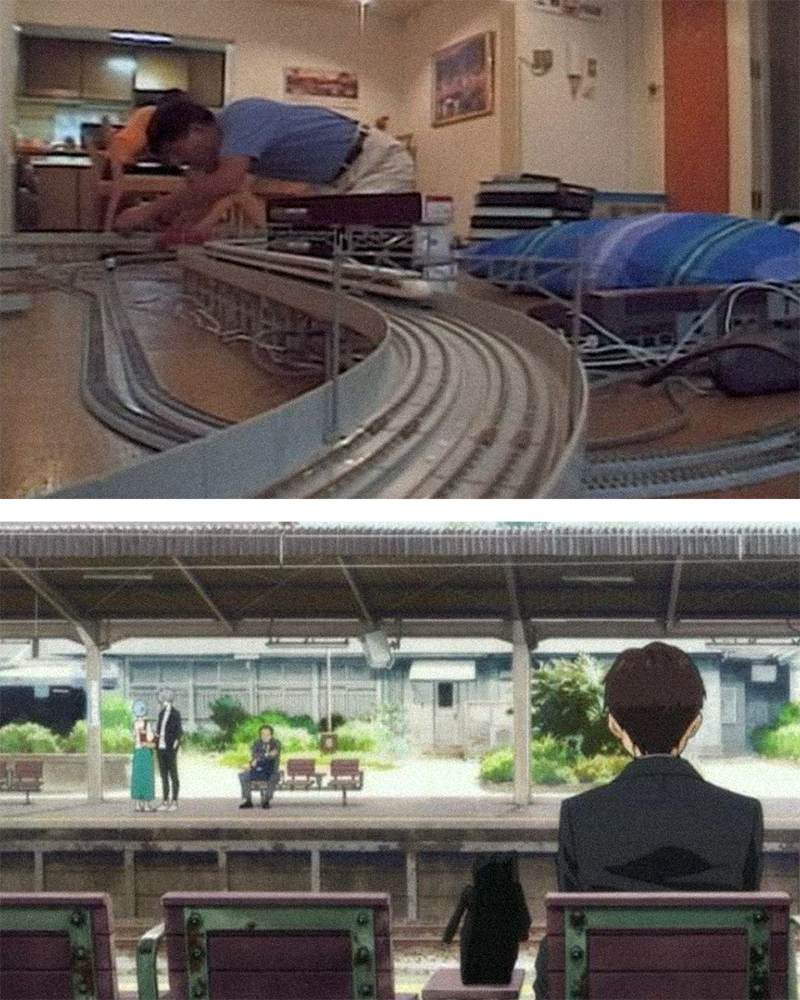

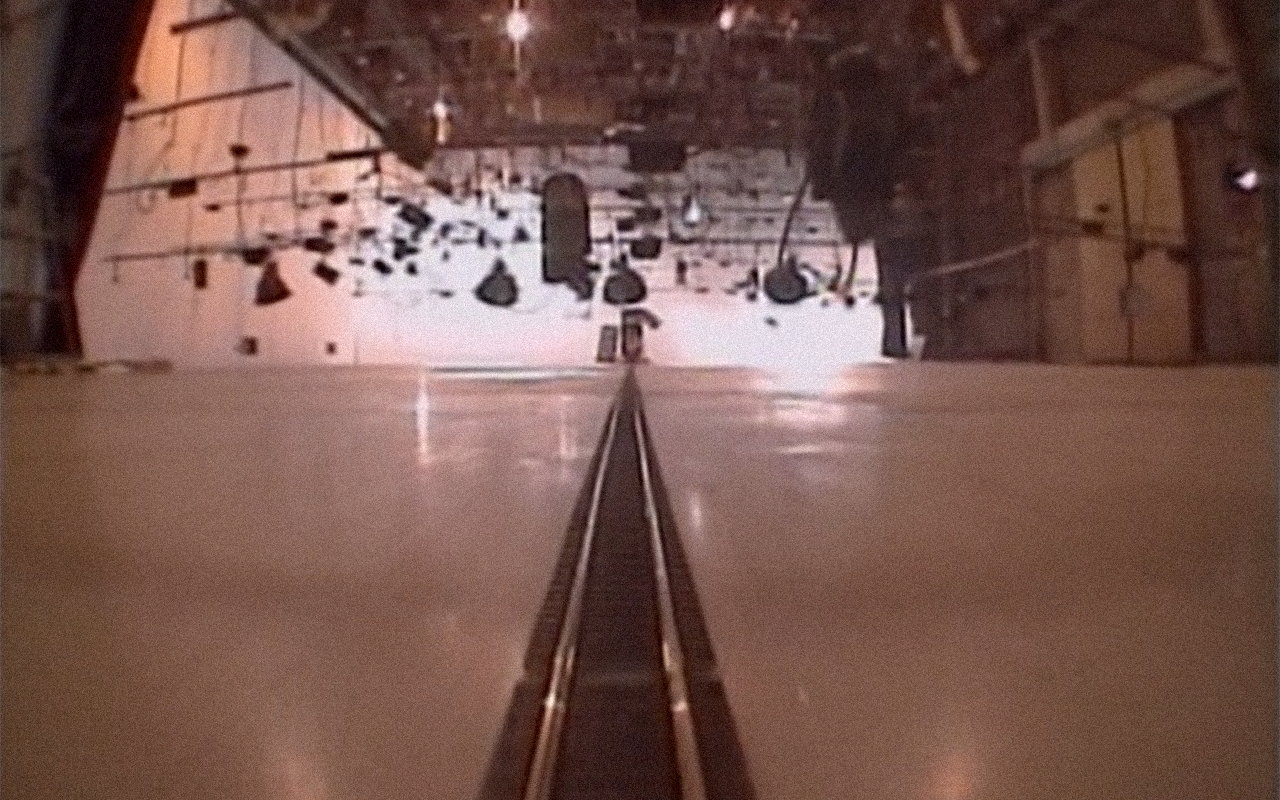

Il primo elemento simbolico che lega Love & Pop ed Evangelion è rappresentato sicuramente dall’immagine del treno, presente in diverse fasi del film. Il padre di Hiromi è intento a costruire un plastico sin dal primo momento della giornata, riversando tutte le attenzioni su quest’attività tanto da non rispondere alla chiamata della figlia; Hiromi incontra il suo ultimo cliente presso un cavalcavia di una stazione ferroviaria, un altro nel sottopassaggio della metropolitana; il film accoglie dei momenti metanarrativi in cui un carrello viene fatto correre nel set cinematografico spoglio, passando tra le gambe delle ragazze e rassomigliando quindi a una locomotiva sui binari. In Evangelion, i momenti maggiormente introspettivi sono spesso visualizzati all’interno di un vagone, in cui l’io del presente si scontra, visivamente, con i conflitti passati, propri e altrui.

Binari e treni vengono immediatamente identificati nel tema del viaggio. Al contrario del trasporto aereo, navale o su strada, quello su rotaia manca però di arbitrio: può andare su e giù, ma muovendosi in un percorso già individuato. Quindi, è predeterminato e comune: tutti ci muoviamo verso certe mete, ma spesso non riusciamo a condividerci durante il percorso.

Insomma, è una metafora della vita e dell’incomunicabilità di chi si muove attraverso essa. Alla luce di ciò, la figura paterna di Hiromi appare concentrata su un simulacro personale di esistenza (il plastico, appunto), totalmente distaccato e insensibile al momento di crescita della figlia. L’incontro tra cliente e prostituta avviene fuori dai binari, in entrambi i casi. Il carrello che si muove tra le gambe delle ragazze non è altro che la restituzione iconografica della vita che perde di significato, sfuggendo dalla disponibilità personale (e diventando quindi finzione).

5. Il papà di Hiromi costruisce un plastico, Shinji aspetta alla stazione ferroviaria.

In un certo senso, il fatto che la conclusione di Evangelion 3.0+1.0 abbia luogo in una stazione ferroviaria, alla luce della presenza di questo tema in una parte consistente della filmografia di Anno, può avere un significato che va oltre quello della rinuncia all’escapismo, e all’ossessione degli appassionati verso Evangelion stesso. È un riappropriarsi della propria vita, fuori anche dai binari che l’autore aveva previsto per il suo spettatore, che quindi torna a guadagnare interezza dopo un percorso condiviso. Shinji non prende il treno, ma lascia la stazione.

Un altro elemento ricorsivo tra Evangelion e Love & Pop è rappresentato dalle mani. Le mani come strumento di connessione per eccellenza, prima parte del corpo altrui che si conosce. Mani sporche di sangue, mani che si toccano, mani che feriscono. A Hiromi non piacciono le proprie mani, e spende parte dei soldi guadagnati con la prostituzione per una manicure. Per presentarsi meglio agli altri. E, in entrambe le opere, sono feticcio sessuale.

6. Binari e finzioni.

La famosa scena di End of Evangelion (1997) in cui Shinji si masturba davanti a una comatosa Asuka è rielaborata in Love & Pop l’anno successivo. Sebbene dal punto di vista visivo le due sequenze siano gemelle, la chiave di lettura è invece opposta: in Love & Pop, Hiromi è forzata all’erotismo dell’altro, in End of Evangelion Shinji compie autoerotismo sull’altro. L’immagine delle mani inondate di liquido seminale ha un valore quindi speculare, quello di violenza subita e violenza prodotta. In questo modo, Hideaki Anno chiude un cerchio che va oltre i concetti espressi nelle singole pellicole.

L’ultimo aspetto di convergenza tra Love & Pop ed Evangelion è sicuramente quello relativo alla scarsa reattività della famiglia e del ruolo dei genitori nell’assorbire le nevrosi dettate dal cambiamento della società intorno al nucleo della stessa. I ragazzi, ovviamente, sono molto più sensibili alla percezione del mutamento delle cose; e, in questo senso, l’immobilismo di tali figure, quelle di riferimento per eccellenza, risulta in un’incomunicabilità di fatto tra le generazioni.

Più che identificarlo nel rapporto tra Shinji e Gendo, che non hanno reali momenti di condivisione degli spazi abitativi, in Evangelion questa dimensione è realizzata dalla relazione tra Misato e il pilota dell’EVA-01.

7. Violenti, seminali, parallelismi.

Misato è una distorsione della madre, inadatta a difendere il proprio bambino perché bloccata in una dimensione egoriferita e determinata dal rapporto disfunzionale con il padre. E quindi gli usa violenza e arriva – secondo l’interpretazione freudiana di alcuni – addirittura a offrirgli sesso per confortarlo: gli unici modi educativi e comunicativi che conosce.

In Love & Pop questo conflitto è plasticamente descritto dalla staticità della casa: Hiromi, tornando al suo appartamento, trova i suoi coinquilini intenti a svolgere le medesime attività del mattino. Compresa la sorella, che sembra non aver cambiato nemmeno posizione.

E dunque non le resta altro che rifugiarsi nella sua stanza, venendo a patti con la giornata appena vissuta.

Rapporti di genere, rapporti di forza

Tu credi che a nessuno importi se sei nuda. Giusto? Sbagliato! Qualcuno sta male di brutto mentre tu sei nuda per qualcun altro.

Captain EO a Hiromi, al Love Hotel.

Love & Pop ha anche il merito di aprire uno squarcio sulla posizione della donna nella società, offrendo spunti che vanno oltre il perimetro giapponese. Hideaki Anno, da sempre poeta del decennio perduto nipponico, si concentra volutamente sul tema della prostituzione femminile minorile per abbozzare un disegno più ampio; come in ogni crisi economica e sociale della modernità, a pagare uno scotto maggiore è la popolazione femminile. Pertanto l’impatto di una depressione finanziaria è tanto più alto quanto più degrada la condizione delle giovani, vera cartina tornasole.

La raffigurazione degli uomini in Love & Pop è grottesca e caricaturale: vengono dipinti attraverso dei canoni tipici dei personaggi anime, rendendoli stilizzati anche nella gestualità. Abbiamo quindi dei kamidere, uomini d’affari che si sentono nella posizione di elargire consigli a delle studentesse “dell’età della propria figlia” dopo averle pagate per un pranzo; degli yandere, come Captain EO (Tadanobu Asano) che nasconde una vena violenta sotto un’apparente calma e fragilità.

8. Anno utilizza la prima persona nella scena clou al Love Hotel.

Al contrario, l’universo femminile appare complesso e multiforme, con un’apparente nota di nostalgia (l’uso della macchina fotografica di Hiromi per immortalare il passaggio del tempo e cristallizzarlo ne è l’esempio); ma, soprattutto, completamente asservito agli insegnamenti dell’altro sesso. Anche quello di Captain EO con cui si apre questo paragrafo, d’altronde, risulta fortemente legato a una dimensione maschilista e oggettivante delle donne, che non sarebbero libere di determinarsi – a margine di ogni riflessione sulla pratica stessa – perché esiste qualcun altro che ne soffrirebbe. E così rimarrebbero bloccate nella non invidiabile condizione di essere sia l’oggetto del desiderio e della perversione che di subire lo stigma sociale nel caso decidessero di assecondarlo per motivi futili.

Insomma, quella di Hideaki Anno è un’analisi potente che lascia spazio a tante riflessioni esistenzialiste; riflessioni sul rapporto tra la ricerca della propria identità e le eterodirezioni che vengono subite a seconda della congiuntura economica e delle pressioni di genere.

9. Solitudini e disperazioni femminili.

Love & Pop, sulla scia di Tokyo Decadence, rimane quindi un contributo interessante e universale, perfettamente inseribile tra le maggiori opere del papà di Evangelion; ma, anche e soprattutto, uno spaccato delle miserie umane.

AAS

Se volete saperne di più sul fenomeno dell’enjokōsai e di come sia stato trattato nella cinematografia giapponese, consigliamo quest’ottima carrellata di vari titoli.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

La gente che lavora su pop-eye è più efficiente degli impiegati della NERV – Un sito a cura di Alfredo Savy, Vincenzo Vecchio, Edoardo Fumo e Lara Dal Cappello

pop-eye 〉 non periodico 〉 2023