Playdead: il silenzio è di chi lo riempie

Mass Effect e l’happy ending di Shepard: omaggio o rivalsa?

Far Cry 2 – 2008/2024: Affinità-Divergenze Postcoloniali tra il compagno Hocking e noi

Robert Nozick avrebbe giocato a Starfield

Chibi-Robo e la non violenza nei videogiochi

Chibi-Robo e la non violenza nei videogiochi

Fin dagli albori del medium, uno degli obiettivi più popolari e diffusi nei videogiochi è stata la prevaricazione o la distruzione fisica di un qualsivoglia avversario o antagonista, diffusa in così tanti generi e contesti diversi da rendere una constatazione così elementare quasi nebulosa col passare del tempo. Se al termine “nemico” sostituiamo quello di “avversario”, persino Pong è riconducibile a questa macro categoria. Certo, in ogni caso nessuno si è mai fatto del male (escluse eventuali baruffe extra-diegetiche, chiaramente), ma l’obiettivo della prevaricazione su quelle che sono le proiezioni digitali degli altri utenti è comunque una costante tuttora diffusa.1

È più che naturale che ogni tanto, quindi, qualche game designer abbia espresso il desiderio di ribaltare gli equilibri, di mettere invece al centro dei gesti che comunicassero bontà, generosità, amore e cooperazione. Chibi-Robo (GameCube, 2005-2006) non ha assolutamente il primato in questo intento, ma ne rappresenta probabilmente uno fra gli esempi più curiosi e intriganti. Concepito in origine come avventura punta e clicca, fu l’interesse del produttore di casa Nintendo Kensuke Tanabe a farlo uscire da una situazione di stallo a causa dell’abbandono da parte di Bandai. Dopo averlo portato all’attenzione di niente meno che Shigeru Miyamoto, il “padre dei videogiochi” rimase colpito dal robottino di casa Skip e decise quindi di adottarlo a tutti gli effetti, assicurandosi che venisse finanziato e pubblicato dalla casa di Kyoto. Il gioco, nel frattempo, cambiò anche genere, diventando un’avventura in terza persona.

Telly Vision non perde tempo e mette subito in chiaro quale sarà la nostra missione nel corso dell’avventura.

Questo titolo tutto da scoprire, e che ha fatto riscoprire la gioia del videogiocare a chi scrive in un momento di profondo sconforto nutrito proprio verso il medium, si pone l’obiettivo non solo di ridimensionare completamente il ruolo della violenza nella sua struttura, ma persino di rendere divertente e appagante il fatto di dare una mano nelle faccende domestiche. Nel mentre, Chibi-Robo riesce a rendere intrigante l’esplorazione della dimora della famiglia Sanderson grazie a degli escamotage che tratteremo a tempo debito. La famiglia di cui dovremo occuparci (i Sanderson, appunto) sta passando un momento piuttosto delicato, e le tematiche affrontate dall’opera di Skip creano un gusto agrodolce del tutto particolare una volta affiancate allo stile grafico vivace e dai colori accesi che lo contraddistinguono.

Questo articolo sarà strutturato in modo da contenere informazioni sensibili riguardo la trama solo in un’ultima sezione debitamente segnalata, in modo da non rovinare l’esperienza a chiunque voglia scoprire questo titolo purtroppo passato in sordina fin dal giorno della sua pubblicazione. Proseguite pure la lettura senza paura. O, perlomeno, per un po’!

La scuola Love-de-Lic

A proposito di videogiochi non violenti, e per rimanere in tema a più livelli con Chibi-Robo, è doveroso citare sicuramente la trilogia sviluppata dallo studio Love-de-Lic (ラブデリック), così battezzato in onore dell’album Technodelic, 1981, degli Yellow Magic Orchestra. Lo studio, fondato da Kenichi Nishi nel 1995, riuscì a lanciare sul mercato giapponese tre titoli prima della chiusura:

- Moon: Remix RPG Adventure (PlayStation, 1997)

- UFO: A Day in the Life (PlayStation, 1999)

- L.O.L.: Lack of Love (Dreamcast, 2000).

In particolare, Moon: Remix RPG Adventure rappresenta un esempio perfetto del tentativo di ribaltare i canoni, di mettere pesantemente in discussione le fondamenta del genere JRPG e il tutto, alquanto intrigante, per opera di diversi ex sviluppatori Square che, di conseguenza, avevano contribuito a reiterare le stesse nei progetti precedenti di punta della società giapponese ora nota come Square Enix. E non è tutto: Moon: Remix è stato infatti ripubblicato nel 2021, con tanto di traduzione in lingua inglese, ed è disponibile per Nintendo Switch, PS4, MAC e PC.

Le copertine dei tre giochi realizzati dallo studio Love-de-Lic.

Cosa succede davvero in un gioco di ruolo giapponese una volta che il giocatore non impersona più l’eroe di turno? Le gesta mostrate al giocatore sono davvero la realtà? Qual è il destino dei nemici sconfitti senza remore alcuna? Queste sono le domande che si pone Moon: Remix, un titolo che già nel 1997 costringeva i giocatori a interagire col suo mondo e i suoi personaggi in maniera molto diversa dal solito. Un tratto, questo, che troviamo anche proprio in Chibi-Robo.

Purtroppo, come anticipato, lo studio Love-de-Lic dopo la trilogia sopracitata sarà costretto a chiudere i battenti a causa dello scarso successo delle loro opere. Kenishi Nishi fonderà quindi un altro studio: Skip Ltd. È proprio in questa realtà che si troverà a co-dirigere Chibi-Robo insieme a Hiroshi Moriyama. Oltre a Skip, l’esodo dallo studio sfortunato farà nascere altre realtà come Punchline, in cui un certo Yoshiro Kimura2 sempre per rimanere in tema di giochi pacifici, creerà un videogioco totalmente incentrato sulla meccanica del bacio: Chulip3 (PlayStation 2, 2002). È degno di menzione, e piuttosto curioso, come egli sia anche la mente dietro una prima “bozza” di un titolo di cui si è parlato molto in Italia (seppur per le ragioni sbagliate): Rule of Rose (PlayStation 2, 2006). Se siete interessati a una panoramica più ampia dei videogiochi e dell’eredità dello studio Love-de-Lic, vi rimandiamo a un video splendido del canale italiano tutto da scoprire di Gekigemu.

Anche Chulip straripa di scuola Love-de-Lic e, come per Chibi-Robo, le musiche sono firmate da Hirofumi Taniguchi. Ne parleremo a tempo debito!

Per l’economia di questo articolo, invece, gli elementi che si ritrovano in Chibi-Robo riconducibili a questa filosofia di sviluppo sono sicuramente i seguenti:

– un ciclo giorno/notte in cui si inseriscono routine diverse sia dei personaggi umani che dei giocattoli presenti nella storia. Talvolta, questo si traduce nel bisogno di dover rispettare degli appuntamenti, dai criteri temporali più o meno stringenti a seconda del titolo, al fine di poter proseguire nell’avventura. Chibi-Robo, nel merito, è di maglia larga in quanto alterna azioni da dover/poter compiere nelle ore diurne o notturne.

– Un limite all’esplorazione effettuabile dal giocatore all’inizio dell’avventura puntualmente contestualizzato, in modo da permetterci di familiarizzare con l’ambiente in maniera graduale;

– Un’interazione con l’ambiente e i personaggi particolare, che costringe ad adottare e a sviluppare un nuovo modo di relazionarsi sia con lo spazio che con gli attori che vi si trovano. Il giocatore è spinto a entrare in sintonia, a conoscere e ad aiutare gli altri attori della storia sempre tramite approcci e processi positivi o, comunque, di natura non violenta.

– A ciascun personaggio è assegnato un gruppo di suoni, o per meglio dire “versetti”, riprodotti in maniera casuale durante i loro dialoghi, che quindi risultano intellegibili solo grazie ai sottotitoli. Ciò permette una caratterizzazione particolare e ulteriore, che può permettersi di andare al di là di ciò che potrebbe essere il semplice timbro o l’accento del doppiaggio tradizionale sfociando, tra l’altro, in derive anche comiche, e talvolta squisitamente grottesche, inaspettate.

Un piccolo robot, grandi responsabilità

È sera, e la famiglia Sanderson, cane Tao compreso3, è riunita intorno al tavolo del soggiorno per un’occasione molto speciale: l’ottavo compleanno della loro figlia Jenny. L’atmosfera è allegra e animata e la tavola è imbandita di bevande, cibi vari e una torta molto invitante. Eppure, fin da subito appare qualche ombra nel rapporto di questa famiglia: la moglie Helen, per esempio, rimprovera al marito i soldi spesi non appena scopre il regalo che il marito George ha preso per la figlia. Inoltre, Jenny indossa un costume da ranocchia e non parla mai, rispondendo sempre invece col gracidio di una rana (“Ribbit! Ribbit!”), un comportamento che viene rimproverato in maniera leggera sempre dalla madre. Il padre George, invece, sembra molto più spensierato e con una atteggiamento laissez-faire. Da cosa deriva tutto ciò? Difficile dirlo ancora, e tuttavia Chibi-Robo, fin da subito, mette in bella mostra alcune crepe del rapporto della famiglia Sanderson e che verranno sempre più a galla col proseguire dell’avventura.

La prima scena di Chibi-Robo è perfetta per calarci nel contesto della storia a più livelli.

Come potete immaginare, il regalo molto costoso che George ha deciso di fare a Jenny (ma probabilmente anche a se stesso) siamo proprio noi: un Chibi-Robo! Quanti videogiochi conoscete in cui impersoniamo un regalo di compleanno? E non un regalo qualunque, ma un robottino iper-tecnologico e pieno di risorse prodotto dalla Citrusoft Robotics in grado di aiutare nelle faccende di casa. E non è tutto! Compreso nel prezzo è presente anche il nostro manager svolazzante Telly Vision, che di fatto si occuperà di parlare per noi. Chibi-Robo, infatti, è in grado solo di dire di sì e di no (a discrezione del giocatore, ben inteso) facendo uscire un simpatico cartello dalla testolina metallica. Una testolina che, tra l’altro, a quanto pare è in grado di miniaturizzare gli oggetti raccolti a dismisura e che fungerà da inventario.

Dopo un’entrata in scena con tanto di luci e musica, Telly Vision verrà assalito da un tormento incredibile: siamo arrivati nel mezzo di una festa di compleanno a mani vuote! In quella che è a tutti gli effetti una piccola fase di tutorial ben congegnata, Chibi-Robo non dovrà fare altro che salire su un paio di oggetti posti sul tavolo e recuperare una rosa da dare in dono a Jenny. Sarà proprio questo piccolo gesto la fonte dei nostri primi punti felicità (Happy Points), una risorsa che ci permetterà di scalare una classifica condivisa con tutti gli altri robottini della Citrusoft. A scanso di equivoci, questa classifica non è condivisa con gli altri giocatori, ma si tratta di un modo simpatico ed efficace di spingerci a fare del nostro meglio in quanto, una volta raggiunti alcuni traguardi, verremo ricompensati con batterie più capienti che permetteranno esplorazioni più lunghe prima di doverci ricaricare tramite le prese di corrente (pena il collasso temporaneo, con tanto dispiacere e fiumi di lacrime di Telly Vision). Tutte le prese di corrente presenti nel gioco, tra l’altro, fungono anche da punti di salvataggio.

In quanto regalo di compleanno di Jenny, saremo incoraggiati a interagire con lei fin da subito. La figlia dei Sanderson è inoltre la protagonista di una quest secondaria che spingerà all’esplorazione della casa, oltre naturalmente ad avere un arco narrativo tutto suo.

I punti felicità vengono elargiti piuttosto spesso a fronte di qualsivoglia azione positiva, come togliere una macchia dal pavimento o buttare una cartaccia in un cestino; oltre a ciò, ogni tanto saremo ricompensati con la valuta presente in gioco, ovvero i Moolah (recuperabili anche tramite l’esplorazione), da usare nel negozio presente nella Chibi-House. Questa non è altro che la “confezione” tecnologica in cui torneremo per verificare la nostra posizione in classifica al termine di qualsiasi ciclo diurno o notturno (così come dopo un game over “energetico”). Oltre ad acquistare eventuali strumenti e oggetti, al giocatore è data la possibilità di variare la durata dei cicli diurni e notturni (5, 10 o 15 minuti) semplicemente comprando l’oggetto corrispondente a un prezzo più che politico.

Tuttavia, la fonte più intrigante di questi punti felicità è probabilmente l’interazione con la famiglia Sanderson (cane compreso) e con i giocattoli sparsi per la casa, che si animeranno ogniqualvolta non ci saranno esseri umani nei paraggi. Ciascuno di essi è caratterizzato deliziosamente sia a livello musicale che a livello di personalità, e non mancheranno di strappare qualche sorriso, sorpresa e, perché no, anche un piccolo momento di commozione. Come avrete forse già intuito, il punto sarà quello di capire ciò che li turba e portare anche a loro un po’ di gioia. E non è tutto: Chibi-Robo, infatti, riesce persino a infilare un paio di messaggi inaspettati in serbo per chi porterà a termine l’avventura.

Questioni di prospettiva

Tanto per essere chiari e fugare ogni dubbio, tutta l’avventura di Chibi-Robo si svolge all’interno della casa dei Sanderson, giardino incluso. Gli spazi esplorabili, di per sé, non sono molto numerosi: si tratta, dopotutto, di una casa a due piani abbastanza nella norma (per quanto deliziosamente realizzata). E tuttavia, ciò che rende accattivante persino girovagare sulla superficie di un tavolo o sui fornelli della cucina sono, banalmente, le dimensioni stesse del nostro avatar. Chibi-Robo è infatti alto appena dieci centimetri, e chi di dovere a Skip non si è lasciato sfuggire questa opportunità per dare una marcia in più all’esplorazione: ci troveremo infatti ad aprire file di cassetti pieni per formare dei gradini e raggiungere posti più elevati; ci arrampicheremo sul cavo di una lampada per raggiungere ripiani per poi planare dolcemente grazie al “chibi-cottero” verso luoghi altrimenti inaccessibili; anche gli oggetti sparsi sul pavimento e persino i pomelli dei cassetti potranno costituire un punto di appoggio. Insomma, fin da subito risulta lampante come le aree della casa siano state realizzate a misura di Chibi-Robo, rendendo l’esplorazione mai scontata e spesso piacevole.

La visuale in prima persona mostra anche gli oggetti chiave disposti nell’area, il che è un’ottima cosa considerata la prospettiva limitata del nostro avatar. Da notare anche il contatore della batteria in basso a destra.

Le nostre primissime deambulazioni inoltre, come anticipato, sono limitate da una batteria energetica contenuta (oltre che al soggiorno di casa), ma che potrà essere potenziata in men che non si dica dandosi giusto un poco da fare nelle pulizie. Questa scelta fa un grande favore sia al gioco che ai giocatori, in quanto valorizza al massimo i primissimi luoghi esplorabili e costringe, ma senza farlo pesare, a sviluppare un approccio consapevole ed efficiente con il nostro avatar. Ogni azione di Chibi-Robo, infatti, consuma energia gradualmente, costringendoci quindi a fare delle scelte di economia, a pianificare le nostre prime micro-esplorazioni e a familiarizzare quindi con l’ambiente come meglio crediamo ma, comunque, in libertà. Come possiamo raggiungere la sommità del divano? E quel ripiano laggiù?

E anche curioso e ingegnoso notare come il titolo usi talvolta la spazzatura da raccogliere come “faro”, spronandoci a perlustrare sempre nuovi angoli in virtù del nostro compito. Portare felicità? Beh, sì. Ma anche raccogliere rifiuti e pulire le macchie su pavimenti e muri. Per nostra fortuna, grazie a un marito poco attento e a un cane Tao iperattivo, la casa si sporcherà puntualmente ogni giorno, dandoci sempre un sacco di opportunità per scalare la classifica e di guadagnare qualche soldo mentre ci rechiamo verso la prossima destinazione. Man mano che si andrà avanti nella trama subentrerà anche qualche minigioco in modo da spezzare la routine; inoltre, da un certo punto in poi potremo piantare e far crescere delle rose da dare in dono a Helen o Jenny.

Sophie è il primo giocattolo animato che incontreremo. Nel pieno delle turbe amorose per un altro balocco della casa, offrirà da subito diversi spunti comici.

Come anticipato poco fa, il soggiorno costituisce una specie di tutorial allargato ma comunque fondamentale nell’avviare i primi eventi della trama, un luogo strutturato consapevolmente e che ci permetterà di familiarizzare (nonché apprezzare) i controlli una volta per tutte e anche di incontrare i primi esemplari di giocattoli animati. Ma anche questo limite spaziale sarà presto rimosso, permettendoci di esplorare gradualmente anche il resto della casa per conoscere tutti i giocattoli (e non solo) strambi e memorabili che la abitano. Oltre ad approfondire, naturalmente, l’equilibrio molto precario in cui si trova quella che piano piano diventerà anche la nostra famiglia.

E tuttavia, finora abbiamo trascurato probabilmente uno degli aspetti che rende Chibi-Robo un gioco molto particolare non solo da giocare, ma soprattutto da ascoltare. Oltre ad avere una colonna sonora strepitosa ed eclettica per opera di Hirofumi Taniguchi, il titolo si avvale di un approccio estremamente originale dal punto di vista degli effetti sonori.

La musica dei gesti

Quello di Hirofumi Taniguchi è un nome che si trova spesso dietro alle colonne sonore di altri titoli della scuola Love-de-Lic (come i già citati Moon, UFO e Chulip), ma egli in realtà si è fatto valere anche nell’ambito di videogiochi ben più noti di casa Konami quali Suikoden, Castlevania e Contra. Una carriera di tutto rispetto insomma, e il suo spirito musicale estremamente eterogeneo ben si sposa con la filosofia di Chibi-Robo. Come già accennato, ogni personaggio possiede il proprio tema musicale personale, puntualmente diverso rispetto agli altri sia nel genere adottato che nell’estro più o meno eccentrico eppure, puntualmente, in grado di costituire una costellazione musicale coesa ed efficace una volta affiancato al resto dei brani presenti nell’opera. Passare da una sigla da super sentai a brani di tutt’altro estro e respiro è la norma per Taniguchi.

Taniguchi dimostra di aver compreso appieno lo spirito di questo gioco, riuscendo ad andare ben oltre il semplice compito di realizzare una colonna sonora di tutto rispetto e accattivante. Non appena il simpatico robottino farà la sua primissima apparizione a schermo, infatti, farà sentire subito il suono dei suoi passi. No, non stiamo parlando di impatti semplici e discreti, ma bensì di note musicali vere e proprie, coerenti con la tonalità della traccia che accompagna l’azione. Inoltre, lo strumento musicale che darà voce alle esplorazioni di Chibi-Robo cambierà a seconda della superficie: avremo, per esempio, degli archi pizzicati per il pavimento e il suono morbido di una fisarmonica per le superfici accomunabili a questo aggettivo.

Lo spazzolino non è un oggetto qualunque: è infatti a forma di Space Hunter Drake Redcrest, il superoe preferito del padre di Jenny (che incontreremo ben presto in forma di giocattolo).

Ma poteva forse fermarsi qui l’ingegno di Taniguchi? Certo che no! La sua intenzione era infatti quella di restituire l’idea di un protagonista robotico, ma comunque in grado di compiere delle azioni inaspettate e originali: per questo motivo, qualsiasi gesto compiuto da noi sarà puntualmente accompagnato da piccoli motivetti composti da strumenti musicali e rumori meccanici solo sporadicamente, in cui l’altezza delle note sarà sempre coerente con la “direzione” dell’azione compiuta: quando si raccoglie un oggetto da terra per poi riporlo nella nostra testolina metallica, per esempio, il punto di riferimento per il “percorso” musicale sarà il movimento dell’oggetto stesso nello spazio.

A seconda dell’accessorio usato per rimuovere la macchia di turno, inoltre, Taniguchi provvede a impiegare uno strumento e un motivetto musicale diversi sempre puntuali che non potranno che farvi sorridere: strofinare il pavimento con uno spazzolino da denti, per esempio, scatenerà alcuni arpeggi deliziosi di chitarra classica. Tornando al suono dei passi, non è un caso che i temi di sottofondo del ciclo diurno e notturno non abbiano melodia: siamo infatti noi stessi, mentre giochiamo, ad andare a riempire quello spazio.

Tutta questa attenzione nel far risuonare le azioni del nostro avatar in maniera così vivace e allegra è profondamente coerente con quella che è la missione principale di Chibi-Robo: portare la felicità. E lo è talmente tanto da infrangere lo schermo e riuscire a portarla anche ai videogiocatori. Chi ha avuto dei cuccioli di animali da compagnia in casa sa benissimo come il semplice vederli scorrazzare in giro porti il buon umore e a posare uno sguardo nuovo anche su luoghi in cui siamo cresciuti. Chissà, forse Taniguchi pensava anche a questo mentre, giorno per giorno, andava a costruire questo amalgama di musica ed effetti sonori memorabile. Non bisogna scordare, inoltre, come Chibi-Robo non possa parlare direttamente con gli altri personaggi. Si può quindi concludere, probabilmente, come siano i suoi gesti, tradotti appunto in note musicali, a parlare per noi.

Quando Chibi-Robo solleva la sua spina viene riprodotto questo motivetto. Ora concentratevi sugli spinotti e provate a immaginare un pentagramma dietro alle immagini di gioco. Chiaro il ragionamento, no? Tutti i suoni dell’interfaccia di gioco, inoltre, sono vocalizzi di Taniguchi stesso.

Se leggendo fino a questo punto vi siete incuriositi anche un poco su questo titolo, noi non possiamo che esserne più che lieti.5 La storia di questo piccolo capolavoro semisconosciuto di Skip difficilmente potrà deludervi, grazie a un insieme di personaggi molto particolare e ben caratterizzato a più livelli (come già accennato). Chibi-Robo è un’opera con un buon equilibrio tra comicità e dramma, tra spensieratezza e parentesi più sentite, che crea un amalgama potente e accattivante che permane anche diverso tempo dopo la fruizione.

E tuttavia, concludere questo articolo senza alcuna riflessione riguardo le tematiche trattate nel gioiello di casa Skip sarebbe veramente un peccato. Se quindi siete sensibili ai cosiddetti spoiler e non volete giustamente saperne di più, correte a dare una mano in casa Sanderson e chiudete la pagina!

[Da qui in poi l’articolo contiene spoiler nel testo ed è stata quindi operata una “grassettatura” più selettiva.]

Il prezzo dell’efficienza

Finora siamo stati molto vaghi riguardo il rapporto burrascoso tra i genitori di Jenny6 e le altre dinamiche presentate in questo titolo, ma è giunto finalmente il momento giusto per essere un po’ più schietti. Ci sono due ragioni dietro questa tensione coniugale: George ha rinunciato al suo lavoro di punto in bianco e, a peggiorare la gravità delle cose, continua imperterrito a spendere un sacco di soldi in giocattoli (e non necessariamente per la figlia, per intendersi). Nel corso del gioco, dopo l’ennesimo acquisto compulsivo dello sposo, la moglie Helen arriverà a barricarsi in camera da letto in segno di disperazione e protesta. Il marito, che tra l’altro fino a quel momento era stato costretto a dormire sul divano ogni notte (Chibi-Robo, e noi, testimoni), riceverà un ultimatum: o inizierà a occuparsi un po’ delle faccende di casa o sarà il divorzio.

Come è facile immaginare, tutto ciò non farà che pesare ancora di più sullo stato d’animo della piccola Jenny, tanto che a un certo punto potremo vederla piangere sulle scale in piena notte ma, al tempo stesso, pronta a ricacciarle non appena vedrà Chibi-Robo. Tale disparità tra il tipo di situazioni presentate nell’opera, un elemento che potremo chiamare “escursione emotiva”, è sicuramente uno dei punti di forza della vicenda. La varietà di situazioni crea infatti un contrasto potente che, in quanto gestito correttamente, va a rafforzare in egual modo sia le situazioni più scanzonate che quelle più pregne e drammatiche della storia. Queste ultime, come accennato in principio, provocano un piacevole attrito ulteriore con lo stile grafico del gioco.

Non passerà molto tempo prima che Chibi riuscirà a riscattarsi anche con Helen, la madre di Jenny. Il rapporto si evolverà con l’avanzare della trama.

Kenishi Nishi si esprime proprio a questo proposito con queste parole:

Se ci si concentra solo sul divertimento e l’allegria, ne risente la profondità. Non c’è nessuna sorpresa in serbo per il giocatore se un titolo si mostra come un gioco allegro e l’esperienza dimostra di esserlo altrettanto. Non vi è più spazio per la sorpresa o tutto ciò che è inaspettato.

Liberamente tradotto dall’inglese dal numero 201 di Nintendo Power (2006), p. 33

Tornando al marito George, il suo ex-lavoro presso la Macroware Robotics Inc. è legato a doppio filo con una presenza che si limiterà in principio a farci solo qualche dispetto, per poi diventare sempre più invadente: gli Spydorz. Si tratta di piccoli esseri robotici a 3 gambe da cui Chibi-Robo dovrà talvolta difendersi grazie a un cannoncino energetico attivabile sul braccio (forse un piccolo omaggio a Samus Aran?). Distruggendoli si ricaveranno dei rottami, una risorsa da poter riciclare per costruire delle piccole infrastrutture al fine di raggiungere nuovi luoghi della casa prima inaccessibili.

L’aspetto più interessante, tuttavia, risiede nel fatto che questa minaccia inaspettata doveva essere in origine un amico e alleato degli innumerevoli Chibi-Robo presenti in tutto il mondo proprio per volere di George. Le cose, però, sono cambiate per volontà della società stessa, che li ha resi invece ostili e portandolo quindi alla decisione di dimettersi.

È interessante notare come la manifestazione di una certa forma di violenza all’interno di Chibi-Robo sia dovuta a una manipolazione in cattiva in fede di un progetto che era previsto come di tutt’altra natura. Non è chiaro perché la Macroware Robotics abbia fatto questa scelta: forse per spirito di competizione? In ogni caso, non è questo il punto. A noi piace pensare che l’intento di Kenichi Nishi e Hiroshi Moriyama fosse il seguente: mostrare come il capriccio di una ditta potesse cambiare completamente lo spirito di un’opera per qualsivoglia ragione contro la volontà del suo stesso creatore, tanto da costringere un protagonista di natura pacifica a difendersi con la forza e cambiando quindi gli equilibri di gioco stabiliti in origine.

Questi simpatici soldatini a forma di ovetto (i Free Rangers) saranno una delle nostre prime conoscenze e torneranno più volte nel corso dell’avventura.

Gli Spydorz sarebbero quindi dovuti essere pacifici proprio come noi, ma questo non avrebbe dato forma a quegli scontri per cui tanto, ancora oggi, si preme nelle grandi produzioni videoludiche. Si tratta forse quindi di una frecciatina/critica meta-referenziale? Il fatto che George abbia abbandonato la ditta, invece, potrebbe essere forse ricondotto al primo esodo da Square, da cui nacque lo studio Love-de-Lic di cui abbiamo già parlato.

La rosa dei personaggi presenti in questo gioco offrirebbe davvero moltissimi spunti riguardo altre tematiche, ma sarebbe impossibile affrontarle tutte senza mettere a dura prova la vostra pazienza. Vi è però un punto principe che bisogna assolutamente affrontare, ovvero quello ambientale.

Nella seminterrato della casa degli Anderson, infatti, è presente un Giga-Robo non funzionante a causa della sua batteria completamente vuota. Si tratta di un modello precedente a Chibi-Robo, molto più grande e che per un po’ fece da compagnia ai Sanderson portando, proprio come noi, un po’ di allegria in casa. Tuttavia, a causa dell’enorme mole di energia di cui necessitava, è stato spento per sempre e abbandonato in cantina. Prima che avvenisse tutto ciò, Giga-Robo ebbe però la fortuna di avere uno di quegli incontri del terzo tipo. Ebbene sì, l’opera di Skip non si fa mancare proprio nulla! Dopo aver salvato una piccola astronave mentre precipitava grazie a una presa tempestiva, gli alieni (che tra l’altro giocheranno un ruolo fondamentale anche per Chibi-Robo a tempo debito) offrirono di poter esaudire due desideri. E Giga-Robo fece le sue scelte: il primo fu quello di poter dare un’anima ai giocattoli, mentre il secondo di dare a tutti i Giga-Robo nel mondo un corpo che non necessitasse di energia per funzionare.

Purtroppo quest’ultimo desiderio non venne esaudito, in quanto gli alieni non avevano più “sfere di luce” (ball of light), necessarie proprio per esaudirli. Promisero quindi di tornare al loro pianeta, recuperare un’altra sfera e tornare non appena possibile. A causa di ulteriori difficoltà, che dovremo risolvere proprio noi nei panni di Chibi-Robo, questa soluzione al problema energetico è stata rimandata indefinitamente nella trama.

La situazione finanziaria dei Sanderson è probabilmente la fonte delle tensioni familiari, acuita da elementi collaterali quali l’atteggiamento generale del marito George e da come la loro figlia Jenny decide di estraniarsi da questo contesto, percepito ormai come ostile.

Si potrebbe pensare che il problema, tuttavia, fosse legato esclusivamente al grande fabbisogno energetico dai Giga-Robo. Purtroppo non è così: nell’ultima parte del gioco, un servizio del telegiornale Faux News dichiarerà come il gran numero di Chibi-Robo stia creando proprio lo stesso problema, ed è proprio in questo momento che si comprende il genio dietro quest’opera. Skip infatti prende proprio l’azione del ricaricarsi per poter continuare a funzionare, l’azione più importante e ormai scontata per noi, e la pone al centro del dibattito, di un problema molto serio e che minaccia conseguenze funeste per il futuro. Quante azioni compiamo durante la giornata che potremmo fare meglio o con più coscienza o lungimiranza? E quanti dispositivi sono diffusi oggi che però richiedono delle ricariche costanti per poter essere utilizzati? Ecco, forse è in questo istante che risiede il messaggio più potente di tutto il gioco, una chiosa incredibile e inaspettata su quello che già era un gioco molto speciale.

Non bisogna inoltre scordare come in casa Sanderson la continua produzione di rifiuti e sporcizia sia “positiva” a livello diegetico per noi, ma è facile intravedere anche in questa costante quotidiana una critica ulteriore allo stile di vita in cui ormai ci troviamo tutti. L’ultimo titolo di Love-de-Lic L.O.L.: Lack of Love, dopotutto, aveva questo titolo proprio per sottolineare una mancanza d’amore del genere umano verso la natura e l’ambiente

Se siete arrivati fin qui con la lettura ci avete appena donato ben 500 punti felicità! E anche se ora sapete tutto, credeteci quando diciamo che vale comunque la pena di fare un giro su questo titolo. Paradossalmente chi scrive, in questo momento, vorrebbe quasi dimenticarsi degli eventi della vicenda per poterlo affrontare come la prima volta.

LR

NOTE:

1 A onor del vero, e riflettendoci un attimo, questo approccio accomuna un po’ tutti i giochi di società tradizionali, molti giochi da tavolo, compresi i più moderni, e le attività sportive: in tutti questi casi, la competizione attiva verso un certo obiettivo è una costante. E tuttavia il videogioco, considerando anche il percorso che ha compiuto e che compie tuttora, è comunque degno di una analisi in questo senso in quanto si basa sulla creazione e riproposizione di un contesto virtuale creato da zero, in cui quindi le regole e le consuetudini potrebbero potenzialmente essere più facilmente ignorate a favore di approcci al di fuori dalla norma. Tuttavia si tratta di un discorso molto complesso e su cui l’autore di questo articolo non è assolutamente preparato. A scanso di dare l’impressione di un approccio eccessivamente superfluo alla questione, tuttavia, valeva la pena aprire una piccola parentesi al riguardo.

2* Dopo un periodo difficile, Yoshiro Kimura è riuscito a riaffermarsi fondando lo studio Onion Games grazie al quale, tra l’altro, è riuscito a pubblicare la riedizione di Moon: Remix RPG Adventure nel 2021.

3 È doveroso sottolineare come il “bacio” non sia da intendere in chiave erotica o sessuale, ma semplicemente come uno schiocco di labbra innocente con cui il protagonista dovrà riuscire a conquistare l’affetto e l’amore degli svariati personaggi fuori dal comune quali pali della luce animati, creature del soprannaturale e strani esseri sotterranei diffusi per la città (oltre ai personaggi umani). Questa meccanica è derivata dal fascino che Kimura provava verso questo gesto molto diffuso in altri Paesi del mondo rispetto al Giappone, dove invece è considerato un’invasione dello spazio personale inappropriata.

4 Tao è anche il nome del cane di Kenichi Nishi e fa diverse apparizioni nelle sue opere. Purtroppo è venuto a mancare nel 2009, ma grazie ai videogiochi si può dire che abbia raggiunto l’immortalità.

5 Il titolo al momento non è ufficialmente reperibile in alcun modo, ma nulla a cui l’ottimo emulatore Dolphin non possa rimediare.

6 Jenny, tra l’altro, la ritroveremo ormai adulta nel seguito per Nintendo DS 「おかえり!ちびロボ! ハッピーリッチー大そうじ!」 (“Okaeri! Chibi-Robo! Happy Rich Oosouji!”). Il titolo non è mai stato pubblicato ufficialmente al di fuori dal Giappone, ma è disponibile in rete una traduzione in lingua inglese realizzata da terzi. Sono anche stati pubblicati altri titoli in seguito con Chibi-Robo come protagonista, ma non diretti da Kenichi Nishi. Non è un caso che si siano via via allontanati dallo spirito originario, se non abbandonandolo del tutto. Il punto più basso probabilmente è Chibi-Robo! Zip Lash, un platform con ben poco da dire e in cui figura addirittura una marca di caramelle realmente esistente.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

Perché continuo ad amare Nintendo

Perché continuo ad amare Nintendo

Nintendo è senza dubbio una delle aziende più influenti nella storia dei videogiochi. Non dovrebbero servire grandi presentazioni per ricordarla a tutti: fondata nel 1889 come produttrice di carte da gioco, Nintendo ha gradualmente ampliato la sua attività, passando alla produzione di altri giochi da tavolo come shogi e scacchi, transitando poi a giochi elettronici di varia natura, al punto di essere stata la casa produttrici di videogiochi più importante al mondo, e una delle più importanti adesso.

Nei suoi oltre quarant’anni di leadership del settore, Nintendo è rimasta fedele alla sua particolare concezione di videogioco come, in primo luogo, di gioco, coerentemente con la propria storia. Così come accadeva 130 anni fa, quando fabbricavano le loro carte hanafuda, l’obiettivo principe della “grande N” è rimasto quello in primo luogo di divertire.

Con le parole di Nintendo stessa:

We strive to make consumers of all ages smile through unique forms of play that anyone can intuitively enjoy. Our global teams are dedicated to this mission, and it is as much a part of Nintendo’s DNA today as in the past.

Shuntaro Furukawa, Presidente Nintendo, intervento durante il Corporate Management Policy Briefing, 2020

Ancora più diretta è la sezione “about” del sito Nintendo of America:

“Nintendo’s mission is to put smiles on the faces of everyone we touch.”[1]

Nonostante questa mission così netta e coerente, nell’arco di ormai centotrentaquattro anni di storia, Nintendo ha vissuto più di una contestazione da parte del pubblico. La sua fama di compagnia consumer-friendly è stata spesso messa in discussione, e una certa fetta di videogiocatori vede la casa di Kyoto come un relitto fuori dal tempo. Al contempo, Nintendo persiste nel proprio modo di realizzare le cose, tanto inimitabili quanto, a volte, indecifrabilmente arcaiche. Al punto di sembrare apparentemente non curante della concorrenza, del cambiamento del business, dell’evoluzione del mercato.

In un mondo che corre all’impazzata, la concezione desueta e ipertradizionalista che Nintendo imperterrita porta avanti è spesso guardata con sufficienza, un residuo del passato costretto da sé stesso ad essere meno di quel che potrebbe, bloccando talentuosi developer nello sviluppo di giochi – quando non giocattoli – inadatti al percorso di crescita e sviluppo che il medium sta portando avanti ormai da molto tempo.

Colore, colore ovunque.

Non riesco ad essere d’accordo. In un residuo del vostro cuore, se amate il medium videoludico, un po’ di affetto per Nintendo e la sua storia deve tuttora albergare, ma non deve per forza essere un affetto venato di nostalgia del passato. Personalmente, ho vissuto l’attesa per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con la stessa emozione che ricordo aver avuto per Majora’s Mask più di vent’anni fa. C’è qualcosa nei videogiochi Nintendo che li rende molto più che giochini per l’infanzia, e che lascia la grande N in una posizione di assoluto rilievo storico anche oggi, anche con le sue produzioni attuali. Cercherò di mostrare cosa.

Oltre l’autosabotaggio

Intendiamoci, l’avversione dei videogiocatori per Nintendo non è così agilmente derubricabile a fraintendimento. La principale contestazione alla compagnia riguarda tipicamente la difesa battagliera che la compagnia fa delle proprie IP, considerata eccessiva, frustrante per i consumatori e, in ultima analisi, controproducente.

Il rapporto di Nintendo con le proprie produzioni è effettivamente piuttosto sui generis. Le origini dell’apprensione per la difesa dei propri personaggi possono forse essere fatte risalire alla clamorosa battaglia legale con la Universal [2], che nel 1983 riteneva Donkey Kong un trademark infringement del “loro” King Kong. Nintendo vinse questa causa che si rivelò poi di importanza capitale per la storia dei videogiochi: poter continuare ad utilizzare Donkey Kong di fatto significava poter continuare ad utilizzare Super Mario come personaggio, e non serve specificare l’impatto di quest’ultimo sull’industria.

Donkey Kong (1981) – la causa con Universal è uno spartiacque nella storia del medium.

Una vittoria così decisiva fu celebrata adeguatamente da Nintendo, che addirittura diede ad una sua nuova IP il nome del proprio avvocato difensore nella causa: John Kirby [3]. Dare a un personaggio il nome di un procuratore dovrebbe ben indicare l’atteggiamento di Nintendo sul tema, nonostante due importanti livelli di ironia scaturiti dal fatto in sé. Il primo, naturalmente, è che l’elemento distintivo di Kirby è proprio il copiare le caratteristiche proprie altrui, e non ci sentiamo di escludere in toto una certa malizia in questa scelta. Il secondo, ben più decisivo, è che sembra oggi che Nintendo reciti spesso la parte di Universal, nelle molte cause in giro per il mondo.

La più recente è anche straordinariamente esemplificativa: lo scorso aprile Nintendo è riuscita nell’intento di bloccare numerosi contenuti di uno youtuber, PointCrow, che aveva pubblicato video contenti una versione altamente moddata di Breath of The Wild. Lo youtuber in questione ha quasi due milioni di iscritti, e i propri video superano spesso il milione di visualizzazioni. La foga con cui si bloccano queste esperienze sembra quindi andare anche contro i trend di mercato, con le concorrenti che sono tipicamente ben felici di avere questa visibilità, che costruisce la community e, quindi, nuovi consumatori.

Forse anche io sarei ossessivo con le mie IP, se ne avessi una che supera il miliardo di dollari al botteghino.

Non è evidentemente l’approccio di Nintendo, e la lista di esempi è lunga. Già nel 1989 Blockbuster fu costretta a smettere di fotocopiare i manuali di istruzioni dei giochi NES [4] in quanto la pratica avrebbe violato il copyright, e da allora il numero di casi è lievitato. Un elenco piuttosto bizzarro che non ho intenzione di esplorare oltre.[5]

Insomma, la posizione fieramente arcaica della “grande N” è piuttosto chiara, e il fastidio (quando non l’odio) che ne scaturisce per i videogiocatori è facilmente comprensibile. Sgombrato il campo da dubbi in merito, quello che mi preme raccontare è come, diversamente da quanto spesso viene percepito, questa arcaicità non si ripercuote sul modello di game design, pur rimanendo anch’esso ancorato alla tradizione.

Infantile sarai tu!

La critica a Nintendo è infatti, come anticipato, bipartita. Agli occhi dei critici, esiste da un lato la “Nintendo Corporate”, con le sue pratiche da “boomer” dell’era digitale, e dall’altra la “Nintendo SH”, che ha perso il treno della rilevanza sulla scena per dedicarsi ai suoi giochini, con un approccio infantile, inteso con accezione denigratoria. Ed è qui che perdo il filo.

Cosa c’è di più maturo che sparare ad orridi alieni?

Questa seconda parte della critica è, a mio modesto avviso, un po’ fuori fuoco. Il presupposto implicito è che la fase più strettamente ludica, l’approccio “gameplay-first”, è fuori dal tempo, surclassato da un nuovo standard aureo per cui il videogioco si è emancipato dalla necessità di divertire, forte di una grammatica propria che incorpora gameplay e meccaniche ma che non può risolversi in esse. In altre parole, se abbiamo avuto Kojima forse non possiamo più prendere pienamente sul serio Aonuma; se ho visto la mia violenza in Hotline Miami, forse non ha più senso far combattere due Pokémon per sport. E ancora, dopo aver visto come mi parla Immortality, posso forse accontentarmi di saltare in testa ad un fungo? Dopo essere stato abbagliato dal sublime in Elden Ring cosa potrà lasciarmi la ventosa prateria di Hyrule?

Sono argomentazioni interessanti, ma se assolutizzate rappresentano soltanto una bugia colta. Benché sia certamente legittimo preferire un approccio diverso da quello di Nintendo, infatti, disconoscere in toto il valore di un videogioco integralmente sostenuto dal suo gameplay e dalle sue meccaniche significa avere la pretesa che esista una sola strada, una sola evoluzione coerente con il percorso di crescita del medium.

Non credo sia però corretto ridurre in categorie, derubricare la strada di Nintendo a progetto di Serie B. Più onesto sarebbe piuttosto riconoscere che siamo noi a non avere più interesse in questo approccio, per la nostra storia personale, le nostre attitudini. Nintendo invece, nel focalizzarsi sulla propria mission ricordata in apertura, raccoglie l’eredità della propria storia secolare e la coniuga alle ragioni prime della nascita del videogioco stesso.

Il mondo del gaming è molto grande, abbracciarne tutte le possibili sfaccettature è una gioia. C’è ancora oggi quella fantomatica “Nintendo Difference” promessa, ed è davvero un dono per tutti, anche per chi ha già amato Disco Elysium.[6]

L’eccesso di significante

Non ho veramente interesse a legittimare, ad ammantare di profondità la mia passione per le opere Nintendo. Trovo però che sia opportuno da un lato contestare l’enfasi intellettuale con cui si mette in risalto l’infantilità supposta di Nintendo, e dall’altro sottolinearne la maturità e raffinatezza ludica.

In primo luogo, il concetto stesso di infantilità andrebbe rimesso a fuoco. Personalmente ho un’idea profondamente diversa dell’opera di Nintendo. Per descriverla prendo spunto dalle parole di Robert Walser, poeta svizzero della prima metà del Novecento:

“L’arte non consiste nel dire delle parole, bensì nel formare un corpo poetico, cioè nel far sì che le parole non siano che lo strumento per la costruzione di un corpo-poesia […]”

R. Walser, Briefe

In questo senso, l’arte non è vincolata alla necessità di produrre un senso, poiché l’impegno dell’artista è diretto alla formazione di un corpo. L’arte in questo senso diventa “eccesso di significante” che sembra presentarsi paradossalmente come rinuncia al significato stesso.

L’arte può certamente essere letta puntando al suo significato, ma non è questo ad animarla, o perlomeno non necessariamente. Ritengo non sia troppo diverso nei videogiochi, che perdipiù fra i medium sono quello più strettamente ludico in assoluto. È sotto questa luce che suggerirei di guardare, per esempio, il levigatissimo gameplay di un Super Mario, sicuramente la serie simbolo per eccellenza di Nintendo. La infinita varietà di situazioni, l’impareggiabile level design che esalta il moveset e precisione dei controlli di Mario, si mostrano nel loro esaltante splendore e divertono, trovando in questa progressiva e continua evoluzione degli stessi elementi distintivi dei primi episodi una proprio felice autoconsistenza.

Non è opportuno scambiare questo approccio con infantilità. È anzi piuttosto ingenuo ritenere che il tentativo di mostrarsi maturi sia di per sé stesso l’opposto dell’infantilità. Il pericolo è quello di considerare come meritorio l’utilizzo strumentale del medium videoludico come ennesima via per comunicare forzatamente un’opinione precostituita, di qualunque natura e indipendentemente dal contenuto. Per questa strada l’arte diventa un mezzo per veicolare informazioni; la concezione precede la realizzazione e l’arte si riduce a mera illustrazione.[7]

Questa inversione fra l’apparentemente infantile e l’apparentemente maturo ha in realtà una storia antica, molto più antica dei videogiochi stessi. Un copione non troppo dissimile si è riproposto ciclicamente anche, per esempio, in ambito musicale. Il “pio” quattordicenne Nietzsche rifletteva sulla musica, il cui scopo precipuo sarebbe “guidare i nostri pensieri verso l’alto”; la musica non poteva quindi essere usata per divertimento, anche se “quasi tutta la musica moderna ne mostra le tracce”. La critica ai suoi allora coetanei è quindi che a essi mancherebbero “pensieri propri”, cercando quindi “di ammantare la loro mancanza di idee di uno stile splendido e rutilante”. [8]

Piccolo intervallo musicale.

All’opposto, in età adulta Nietszche celebra la leggerezza della Carmen di Bizet, da contrapporre alla pesantezza dell’opera di Wagner, definita brutale e artificiosa:

Questa musica invece mi sembra perfetta. Si avvicina leggera, morbida, con cortesia. È amabile, non fa sudare. “Il bene è leggero, tutto ciò che è divino corre con piedi delicati”: principio primo della mia estetica.

F. Nietsche, Il caso Wagner, 1888

Tradizione è innovazione

Messi da parte questi distinguo concettuali, una dichiarazione d’amore per Nintendo non può certamente prescindere dal merito ludico, come ampiamente chiarito fin qui. È soprattutto qui, mi perdonerete, che mi commuovo.

La maestria di Nintendo è per l’appunto commovente: la sublimazione della componente ludica già citata non arriva con una perpetua riproposizione del passato[9], ma con una innovazione costante.

Ora, non ho la pretesa che questo sia vero sempre e per tutte le saghe Nintendo. Nel corso del tempo abbiamo visto uscire da Kyoto anche numerosi errori (quando non orrori), veri e propri money grabber, remaster improbabili e quant’altro, senza nemmeno entrare nel merito del servizio online. La colonna portante della storia degli ultimi quarant’anni è però un’altra.

Quando nel 1983 Nintendo lancia il proprio Nintendo Entertainment System (Famicom in Giappone) sta già dando prova della propria portata innovativa. La console avrà il merito di risollevare praticamente da sola l’intera industria da quello che è definito come il “secondo collasso” del mercato dei videgiochi[10]. A dirla tutta, lo fece non tramite una estrema focalizzazione sulla potenza dell’hardware ma concentrandosi su quelli che saranno i propri centri gravitazionali per tutti gli anni a venire: accessibilità, per esempio tramite il rivoluzionario joypad che per primo incorporava una croce direzionale, ed estensione dell’esperienza di gioco, in questo caso per esempio tramite la pistola a fotocellula Zapper che, insieme al gioco Duck Hunt, trasformava la console casalinga in qualcosa di simile ad una esperienza da sala arcade.

Un divertentissimo esempio della “Nintendo Difference”.

Il desiderio di essere sempre per tutti, e sempre per qualcuno in più, sarà la vera stella polare dell’operato Nintendo. Laddove le principali concorrenti attuali sono tech company, Nintendo si conferma una entertainment company [11], interessata non tanto ad innovare verticalmente, sulla tecnologia, ma orizzontalmente, sulle possibilità del medium [12], così facendo allargando ed ampliando un mercato sempre più grande, per il beneficio di tutti.

Questa filosofia sarà particolarmente evidente a partire dal 2006, con il lancio del fortunatissimo Wii, ma è in realtà massima espressione di un’attitudine presente da sempre [13], resa ancor più palese dal contrasto con l’evoluzione lineare dei competitor.

Ambidestrismo magico

L’innovazione lato console, per quanto mirabile, non spiega da sola il successo di Nintendo, e ancor meno spiega il mio amore per loro. Al cuore della questione c’è il software, i giochi, quelle serie leggendarie che ancora oggi stupiscono. I giochi Nintendo hanno più volte contribuito a settare gli standard, sia dei loro generi di riferimento che dell’industria tutta. Il trittico formato da Super Mario, The Legend of Zelda e Metroid, oltre ad essere qualitativamente sensazionale, già negli anni Ottanta fissava stilemi e definiva generi, con impatti che tuttora stiamo riscontrando.

Se Metroid ha dato addirittura il suo nome ad un genere che in tempi più recenti ha visto una sorta di resurrezione, Mario e Zelda hanno collettivamente definito una enorme parte dei mattoncini fondamentali che costituiscono la grammatica del medium, tanto negli anni Ottanta quanto poi con il loro approdo alla tridimensionalità. Per approfondire quanto e come del mondo dei videogiochi sia fondamentalmente indebitato con queste due saghe servirebbero studi dedicati e certamente articoli a parte. Il mio interesse qui è invece provare a sottolineare la grandezza del processo innovativo insito nelle due serie principali di Nintendo.

Il segreto è di quello che nel mondo business verrebbe definito come ambidestrismo. Nintendo, fra un capitolo e l’altro delle sue serie, produce innovazioni verticali (nuovi poteri, nuovi power-up, nuove meccaniche) migliorando costantemente il suo gioco. Nel mentre, assistiamo ad un processo di continua riscoperta dei fattori alla base della grandezza della serie, una perpetua introspezione di Nintendo che viene poi riversata nel capitolo. È questo il paradosso: il feroce attaccamento alle proprie tradizioni e alla propria storia si mescola con l’attitudine a stupire sempre, a ribaltare il proprio tavolo e ricostruirlo partendo dagli stessi pezzi.

Cosa c’è al cuore di Mario

Facciamo degli esempi, partendo in primo luogo da Super Mario. Dal 1985, anno di uscita del primo Super Mario Bros., all’uscita di Super Mario 64 nel 1996, la serie ha sfornato un buon numero di capitoli che continuavano a migliorare verticalmente la stessa formula. Le caratteristiche fondanti rimanevano inalterate: si trattava sempre di platform a scorrimento orizzontale, caratterizzati da numerosi mondi a tema dal tono tendenzialmente scanzonato, una gran varietà di colori e fondali, power up di varia natura e, naturalmente, un level design eccezionale con una pulizia di controlli che ha fatto scuola.

Pur nella stessa cornice i diversi giochi non sembrano mai capaci di stancare, perché le migliorie fra uno e l’altro erano sufficienti a variare la formula per riuscire a generare platform sempre originali, senza mai dare la sensazione di un more of the same, con l’eccezione di Super Mario Bros.: The Lost Levels che aveva in verità il gusto di un moderno DLC e che peraltro non fu commercializzato in occidente, almeno inizialmente.

Quarant’anni e non sentirli.

Con l’avvento del 3D, Nintendo scelse di non difendere una posizione di rendita che sembrava inscalfibile e produsse il nuovo Super Mario 64 stravolgendo i canoni dei platform che lei stessa aveva fondamentalmente creato. La scelta, che oggi sembra ovvia ma che all’epoca rappresentava un enorme balzo in avanti, avveniva a meno di un anno dall’uscita di Super Mario World 2: Yoshi’s Island, l’ultimo capitolo in 2D della serie: un grosso successo di pubblico e critica.

Insomma, Nintendo ribalta il tavolo all’apice del successo, anticipando qualsiasi momento di stanca della serie e realizzando un gioco meraviglioso, un pezzo di storia del medium che fece scuola per la sua capacità di gestire la tridimensionalità e che anche oggi, se rigiocato, non risulta realmente antiquato se non per la sua gestione della telecamera.

Dal 1996 in avanti Nintendo ha quindi dovuto portare avanti due storie, per Super Mario: quella tradizionale, fatta dei rapidi livelli 2D, e quella più recente, la versione nuovamente pioneristica in 3D. Se alla base di entrambe vi erano sempre level design e controlli, è pur vero che la versione 64 introduceva anche elementi che andavano in altre direzioni: Super Mario 64 aveva importanti componenti di esplorazione, soprattutto nel grande hub del castello ma anche all’interno dei livelli, che pure diverse volte provavano a replicare l’esperienza di rapidità e costante movimento dei capitoli originali.

Super Mario 64 ti fa innamorare già nel “tutorial”, quando capisci davvero che cosa hai per le mani.

I successivi capitoli hanno dovuto fare i conti con questa doppia anima. Sunshine (2002) provò ad insistere sulla parte esplorativa, creando un hub ancora più grande e vivo e cospargendolo di segreti, affidandosi poi in toto alle dinamiche date dallo Splac 3000 (la “pistola ad acqua”; uno strumento principalmente esplorativo) e relegando la componente più puramente platform a sezioni brevi e marginali nel più ampio contesto. A mio parere, pur trattandosi di un gioco comunque molto divertente, Sunshine è forse quello che meno cattura l’essenza di Super Mario, e dunque meno riuscito.

Probabilmente simili ragionamenti li fecero anche in Nintendo, ed è qui che partirono con l’introspezione. Cospargere di segreti una enorme area 3D del gioco era davvero necessario? O forse l’esplorazione era una felice aggiunta al contesto e non il nuovo contesto? Dal 2002 in avanti, La casa di Kyoto portò avanti una rifocalizzazione della serie, restringendo progressivamente la hub e lavorando su rapidità e varietà di livelli e situazioni, con i due eccezionali Galaxy [14], mentre parallelamente provava a riprodurre integralmente la formula 2D, con New Super Mario Bros. e i Super Mario 3D. Se i “New” erano una riproposizione piuttosto acritica, i “3D” colgono il segno, restituendo precisamente l’esperienza anni ’80, fatta unicamente di salti millimetrici e corse contro il tempo, ma in un contesto in cui la tridimensionalità degli spazi aggiunge valore all’azione e non resta mero vezzo estetico.

Super Mario Odyssey (2017) è quindi il punto di arrivo di un percorso molto chiaro. L’ampiezza e la varietà dei livelli dei Galaxy si fonde alle dinamiche di platform ultra-compatte dei 3D, e genera una sequela di livelli che auto-contengono dei simil-hub e, nella loro estesa apertura, lasciano lo spazio per vivere sequenze puramente “platformiche” in porzioni localizzate della mappa. È l’unione perfetta delle due storie, di Super Mario Bros. e di Super Mario 64, in cui c’è lo spazio per l’esplorazione e la caccia di segreti ma anche per sezioni adrenaliniche e tecniche all’interno di livelli sempre ispirati.

Super Mario Odyssey è il punto di arrivo di un percorso estremamente coerente.

Basta prenderlo in mano per innamorarsene, ed è un testamento alla capacità di Nintendo di divertire unendo l’innovazione continua ad uno sguardo di fiducia alla propria storia, che non è solo una cantina polverosa o una mucca da mungere ma una riserva di valore ed esperienza.

Chissà come fanno.

Ocarina of Time era già un tradimento

Mi chiedo come fanno perché io non sono in grado. Giocando alla serie Zelda, che non nascondo essere la mia preferita in assoluto, vedevo anche io i problemi sempre più evidenti ma non riuscivo a spiegarmeli, a trovarne una causa [15]. Anche in questo caso, me l’ha mostrata Nintendo stessa, tornando sui suoi passi.

Partendo da presupposti simili ai Mario, gli Zelda hanno avuto più di un inciampo nel corso del tempo, forse perché la sua essenza era più nascosta, o meno focalizzata. Uscito per NES nel 1986, The Legend of Zelda era un meraviglioso videogioco che incorporava elementi action/adventure e RPG in un overworld enorme ed aperto, cosparso di dungeon intricati e ricchi di puzzle e nemici di abbattere. Anche in questo caso il salto al 3D ha prodotto un pezzo di storia importante, quell’Ocarina of Time (1998) che molti fan di Zelda spesso considerano tuttora il miglior videogioco della storia. Naturalmente sbagliano di grosso.

Forse il frame più famoso della serie.

Intendiamoci, Ocarina of Time è davvero un gioco maestoso. Inoltre, è un altro pezzo fondamentale della storia del medium, con una legacy colossale, talmente grande da essere difficile da tracciare. Il mondo di gioco era sì enorme, divertente, bello da vedere e ricco di personaggi memorabili. Viaggiare per quell’Hyrule era davvero una emozione, un privilegio. Già allora però Ocarina of Time pagava un pegno al 3D che Mario non si trovò mai a dover pagare. Ocarina of Time è una trasposizione 3D degli originali in 2D, laddove Super Mario 64 era un ripensamento della serie. E nel scegliere gli elementi da trasporre, nell’identificare il cuore della serie, in origine Nintendo fece un po’ di confusione, prendendo puzzle e convenzioni e non la libertà di esplorare e scoprire un mondo di gioco.

Ocarina of Time è meraviglioso, ma anche il suo bellissimo mondo di gioco non è in realtà un “mondo” come lo era in The Legend of Zelda, bensì un elaborato marchingegno reskinnato, un labirinto in cui si susseguono serrature da aprire con la giusta “chiave”, che a volte sono le effettive chiavi dei dungeon e altre sono oggetti. Un palo di legno è una serratura, e richiede un hookshot come chiave; un masso è una serratura e, a seconda del colore, potrò mettere la relativa chiave, sia essa una bomba, un martello o dei guanti magici. In questo senso, Ocarina of Time è facilmente intellegibile, e quindi non misterioso.

La prima vista dell’Hyrule Field in Ocarina of Time è comunque memorabile.

In seguito a Ocarina of Time, le convenzioni si ripeteranno sempre di più ritorcendosi su sé stesse, i puzzle ambientali saranno sempre intimamente gli stessi, e la serie finirà immersa in una sorta di dimensione parallela, una sacca fuori dal tempo. Una sacca da cui usciranno anche delle perle, intendiamoci. Majora’s Mask, pur frainteso in un primo periodo, sarà un gioco clamoroso, la cui cupezza e il cui brillante utilizzo del tempo metteranno in ombra qualsiasi limite. Anche The Wind Waker, complici uno stile grafico mirabolante e il suo tentativo di utilizzare l’oceano come chiave per la costruzione di un mondo vivo, riuscirà nell’intento di portare un po’ di magia ad Hyrule.

Oltre The Wind Waker, Nintendo perse le fila. Twilight Princess (2006) fu già un tentativo di rimessa a fuoco, ma gravemente fuori strada. Provando a ripensare alle caratteristiche primigenie della saga, finì invece per esacerbare i limiti di Ocarina of Time, velandolo di una maturità fuori luogo, e quelli che erano sassolini divennero massi ciclopici. Ancora più puzzle ambientali, ancora più dungeon e convenzioni desuete e colli di bottiglia, ma sempre meno libertà e un mondo svilito, che cade già al paragone con Ocarina.

Se nel 1998 per raggiungere il deserto avrei avuto la necessità di liberare un cavallo, prendere la rincorsa e saltare un ponte, per poi farlo ricostruire, in Twilight Princess ci vengo sparato con un cannone, arrivando in un’area isolata e sconnessa dal resto dell’overworld. Sempre più serrature, sempre più chiavi. Ocarina of Time era una pietra miliare per tutti, Twilight Princess era un gioco per fan, un anacronismo. E per quanto riguarda Skyward Sword, mi limiterò a dire che in esso almeno si colgono veri tentativi di ripensamento, per quanto nuovamente falliti.

Bell’idea davvero grazie mille.

Raccontare i fallimenti di Nintendo nel ripensare Zelda serve però ad esaltare la grandezza di quando il tentativo è invece riuscito. Come per il recente scudetto del Napoli, una lunga attesa costellata da insuccessi dolorosi rende ancora più dolce la vittoria, ancora più evidente l’amore.

Perché The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) è questo, è la più grande vittoria di Nintendo, e rispecchia di nuovo i canoni descritti in apertura: da un lato l’innovazione tecnologica, ovvero il nuovo motore fisico, dall’altro la riscoperta della grandezza del passato: mondo di gioco e libertà, finalmente ripensato per il 3D. In questo senso, Breath of The Wild è l’equivalente di Super Mario 64 per gli Zelda.

Abilitato da un motore fisico eccezionale, che permette la generazione di numerosi sistemi e lo sviluppo di gameplay emergente, la nuova Hyrule è viva e sempre nuova, non è più intellegibile a prima vista. Le modifiche sono anche concettuali: via gli oggetti da recuperare (sono finite le serrature!), via la struttura rigida, dentro un mondo apertissimo, gigantesco, approcciabile quando e come si vuole grazie ad un nuovo set di poteri disponibile praticamente da subito e alla barra della stamina, che permette di arrampicarsi.

Di per sé, si tratta di un lavoro di decostruzione della saga, effettuata rimuovendo l’inutile, alleggerendola da polverosi dungeon, dimenticandosi della confusa timeline e lasciando in campo soprattutto il wild, la natura selvaggia da cui Link deve dipendere. La chiesa al centro del villaggio. Di nuovo, la riscoperta della storia e di sé come trampolino per la proiezione nel futuro.[16]

È una gioia, questa riscoperta, ed è per questo una gioia anche il risultato: un gioco clamoroso, tuttora inimitato, dalle potenzialità immense. Forse anche per questo, una parte di fan non l’ha capito. Abituati alla propria nicchia autoreferenziale, si sono alzate molte critiche, alcune certamente legittime e altre meno, in primis focalizzate sul basso numero di dungeon e, soprattutto, sulla distruttibilità delle armi. Ma non fa niente, Nintendo ha già pronto il prossimo passo.

E così, eccoci a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Quest’articolo è stato programmato per il dodici maggio 2023, giorno di uscita del seguito diretto di Breath of the Wild. Celebrare Nintendo in questo giorno è di fatto l’obiettivo di questo mio indegno pezzo[17]. Mentre scrivo, non ho ancora giocato a Tears of The Kingdom, ma alcuni semi di novità, coerenti con il percorso descritto, si vedono chiaramente già dal materiale a disposizione.

Innanzitutto, da quanto visibile, Nintendo sembra spingere sul pedale della libertà. Mentre per via del riutilizzo di asset, mondo e motore fisico di gioco alcuni osservatori isolati hanno invocato il “more of the same”, Nintendo ha invece scelto di aumentare esponenzialmente l’interattività, e quindi la dipendenza, con l’ambiente. Laddove Breath of the Wild era un action/adventure con elementi sandbox, sembrerebbe che in Tears of the Kingdom la parte sandbox, e quindi la parte in mano alla libertà del giocatore, sia stata incentivata. Anche in questo caso, Nintendo sembra aver fatto tesoro dell’esperienza data dal precedente capitolo, andando ad esaltare il meglio del proprio titolo.

Non vedo l’ora di giocarci.

In secondo luogo, non posso che sottolineare la maternità di Nintendo nel rispondere alle esigenze dei fan. Nell’aumentare la dipendenza ambientale la grande N viene anche incontro ai critici del sistema di distruttibilità delle armi, che è oggi incorporato negli elementi sandbox grazie al nuovo set di poteri che permette di combinare e rinforzare le armi per potenziarle.

Questa particolare scelta sembra il miglior esempio possibile dell’oculatezza di Nintendo. La critica alla distruttibilità delle armi era, il più delle volte, completamente fuori fuoco: tale feature era assolutamente indispensabile a creare quella dipendenza di Link da Hyrule, che tramite armi e ingredienti gli forniva gli elementi per sopravvivere e contemporaneamente lo incentivava a esplorare luoghi reconditi. Eliminarla poteva significare tornare al sistema di oggetti, alle convenzioni da sacrestia di Twilight Princess. Senza distruttibilità, insomma, non poteva esserci Breath of the Wild.

Nonostante questo, Nintendo ha ascoltato i propri fan, ed è andata a lavorare per migliorare questa sfaccettatura. Non eliminandola, ma scommettendoci sopra, ricostruendo una nuova meccanica che potenzia la propria visione senza scendere a compromessi, e al contempo andando a limare un concept che per molti era un limite del gioco originale. Un approccio folgorante.

Sarà sempre questo, quello che chiederò a Nintendo. Di folgorarmi con una trovata delle loro, di guardare più avanti di me e della mia limitata visione, ma al contempo di pensare a me. Lo avete mai chiesto a qualche altra Software House?

FSF

NOTE:

[1] https://www.nintendo.com/about/

[2] Per approfondire, si consiglia il video-essay al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=i13hrynnGNY

[3] Sulle origini di Kirby si consiglia l’approfondimento su Kotaku: https://kotaku.com/the-accidental-origins-of-kirby-1794773483

[5] Per un elenco comunque non esaustivo: https://www.thegamer.com/the-dungeons-dragons-movie-is-a-blueprint-for-adapting-breath-of-the-wild/

[6] Cioè tutti, spero. Chi è che non ama Disco Elysium?

[7] Per approfondire questa concezione si consiglia “Le non cose: Come abbiamo smesso di vivere il reale” di Byung-chul Han, 2022.

[8] Friedrich Nietszche, Scritti giovanili 1856-1864.

[9] Ok, magari un pochino con Pokémon lo fanno.

[10] Cfr. Conoscere i videogiochi. Introduzione alla storia e alle teorie del videoludico, di M.Pellitteri e M.Salvador, Tunuè, 2014, pag. 40-45.

[11] Nelle parole dell’allora presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, in questa intervista del 2018.

[12] Che, intendiamoci, utilizza anche l’innovazione tecnologica, ma come strumento e non come fine.

[13] Un’attitudine che continua imperterrita, con Nintendo che si è buttata poi su console ibride (Nintendo Switch), mobile gaming (Super Mario Run, Fire Emblem Heroes…), realtà aumentata (Mario Kart Live: Home Circuit) e su Nintendo Labo, un misto fra gioco fisico e digitale a cui personalmente non so dare una definizione congrua.

[14] Personalmente, i miei preferiti.

[15] Altri invece vi sono riusciti con il giusto anticipo. Per esempio Tevis Thompson, in questo lungo blog che, pur con degli estremismi non condivisibili, c’entra il cuore del problema, ed è una fonte fondamentale del paragrafo.

[16] Un simile tentativo di decostruzione e ricostruzione degli elementi fondativi di Zelda è stato anche realizzato in Tunic, di Andrew Shouldice.

[17] Rigorosamente a titolo gratuito.

COMMENTA SU TELEGRAM

SUPPORTACI SU KO-FI

The Last Express: plus ça change…

The Last Express: plus ça change…

Parigi, primi anni novanta. Un giovane newyorkese si gode un periodo sabbatico studiando cinema, girando documentari e innamorandosi dell’Europa. Un’amica e collega, raggiungendolo dopo un viaggio notturno in treno da Berlino, interrompe il suo idillio con queste parole:

Tomi […] suggested to me the idea of doing a game that was set on a train. […] She evoked the idea of a train standing in a station at night and said: Look, that’s European 20th century history at a glance1.

Jordan Mechner

Se si potesse racchiudere in un unico aneddoto un’opera complessa come un videogioco, questo appena citato sarebbe la perfetta rappresentazione di ciò che è The Last Express: un’intuizione avuta in uno stato di particolare grazia, macchiata però da una hybris spensierata.

Prince of the Lost 48K

Jordan Mechner comincia a realizzare videogiochi da giovanissimo e in completa autonomia, come tanti altri esponenti della scena garage del periodo. Apple II, la sua piattaforma di riferimento, sarà al tempo stesso casa e maestra: le limitazioni hardware gli insegneranno il game design.

Quelle, e i film.

Il suo desiderio è infatti di riuscire a trasporre il dinamismo del racconto cinematografico nelle proprie opere e Prince of Persia, il titolo che lo porterà al successo, nasce proprio da quest’esigenza. Trovando soluzioni derivative ma geniali e costretto a lavorare di sottrazione, Mechner è tra i pochi designer dell’epoca capaci di utilizzare i verbi del gameplay per raccontare una storia. A testimoniare l’unicità del gioco sarà la nascita di un filone detto “cinematic platform” che però produrrà pochissimi equivalenti (Another World di Érich Chahi e, solo a distanza di molti anni, Limbo e Inside di Playdead).

“I took the videotape of my brother and put that on a TV screen in darkened room. Put a 35mm camera on a tripod, aimed it at the TV screen and then took a picture, did a frame advance on the VCR, took another picture, frame advance, frame advance, frame advance. Then I took that roll of film containing about 35 frames down to the local Photomat […] (2)”

Finito il college e forte dei guadagni e delle royalties ricevute Mechner decide di staccarsi dal mondo dello sviluppo, che lo ha tenuto impegnato nei dieci anni precedenti, per dedicarsi ad altre sue passioni. Questo fino a quando non verrà coinvolto nel “fatal incontro” citato nell’introduzione, una spinta ricevuta in un momento preciso della sua vita che lo porterà ad azzardare su tutto, dai temi al design alla produzione.

Smoking Car

Con i fondi rimasti a disposizione Mechner e pochi collaboratori cominciano a dedicarsi in modo ossessivo al nuovo progetto, un gioco ambientato sull’Orient Express durante la sua ultima corsa avvenuta a pochi giorni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Si decide di essere il più possibile fedeli nella ricostruzione ambientale, riuscendo a mettere le mani su tantissimo materiale che si pensava fosse andato distrutto ma che viene invece recuperato tramite un gruppo di ferrovieri in pensione. Si renderizzano mappe originali, menu e suppellettili del vagone ristorante, lo stesso treno sarà ritrovato in un deposito ad Atene e catalogato in ogni sua parte con centinaia di fotografie.

Questa meticolosità costringe il team a cercare molto presto dei finanziatori e a dover aumentare l’organico fino a sessanta elementi, un numero decisamente importante rispetto alla media degli studi coevi.

The Last Express (1997). A sinistra i dipinti di Alphonse Mucha usati come riferimento per disegnare i personaggi, a destra le prime prove di trucco (immagine di Veronika Zýková, “Story was of first importance”, 25fps.cz, 2012)

La lavorazione è caotica ma salvata da felici intuizioni e colpi di fortuna. Basti pensare che prima ancora di avere un impianto di gioco definitivo vengono effettuate due settimane di riprese, con circa trenta attori, per realizzare tutte le animazioni e le scene d’intermezzo. Questo approccio decisamente inusuale viene però gestito con maestria. Scegliendo per la rappresentazione dei personaggi uno stile Art Nouveau ispirato tanto a Mucha quanto a Toulouse-Lautrec, nonché a disegnatori di Bande Dessinée come Schuiten o Giardino, si opta per una soluzione ibrida.

Per ricreare un effetto pittorico le animazioni sono composte da singoli frame, in modo da poter usare il girato a seconda delle esigenze. Altra accortezza è quella di non aver previsto nessun lip synch, così da non essere costretti dal doppiaggio e lasciandosi la possibilità di cambiare elementi di trama in ogni momento. Gran parte dello sviluppo prosegue costantemente su questo delicato equilibrio, tra ingegno e sregolatezza.

A stranger in every seat

Tanta attenzione nel riprodurre il contesto è una precisa scelta artistica di Mechner che vuole mettere in scena, citando Dumas come ispirazione3, una base credibile e storica per rafforzare una narrazione fictionale.

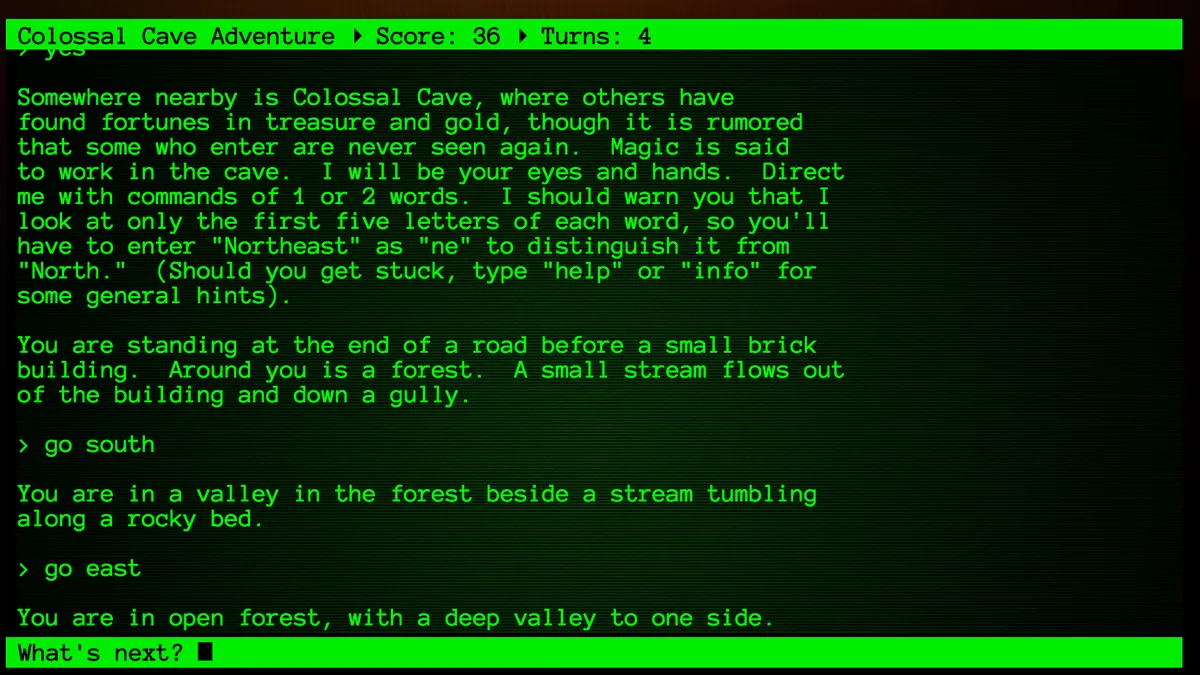

The Last Express inizia in medias res con il giocatore che si trova, senza nessun punto di riferimento o conoscenza del proprio ruolo, a interpretare un personaggio di cui non sa neanche il nome e che è subito coinvolto nella risoluzione di un omicidio. È in questo modo che si introduce una delle meccaniche principali, cioè l’investigazione. Anche se ascrivibile al genere delle avventure grafiche TLE non ne presenta le caratteristiche ritenute canoniche fino a quel momento, come enigmi ambientali o legati alla gestione dell’inventario, ma fa dell’osservazione logico deduttiva degli altri passeggeri e il confrontarsi con loro, oltre che al frugare tra i loro beni personali, il fulcro del gameplay.

Il principale antagonista è la gestione del tempo, che scorrerà indipendentemente dalle azioni compiute. Tutti gli NPC hanno specifiche routine di comportamento legate all’orario, così come il treno proseguirà la sua corsa in modo inevitabile. Sarà quindi compito del giocatore capire, ricominciando più volte o utilizzando una funzione di rewind (che avrà importanza ancora maggiore nell’opera successiva di Mechner, Prince of Persia: The Sands of Time), dove e quando farsi trovare per ottenere il finale più soddisfacente o per scoprire tutti i segreti dell’Orient Express.

La signora scompare

Tale impostazione prevede quindi una grande attenzione nella scrittura dei comprimari ed è qui che si incontra il principale difetto del titolo. Trovandosi a tre giorni dallo scoppio della Grande Guerra, il treno viene utilizzato come metafora sociale di classe e come rappresentazione di un destino ineluttabile. I suoi occupanti non sono altro che l’espressione della situazione europea prebellica: un industriale tedesco diventato ricco con il commercio di armi, un nobile russo che ha ripudiato tutto per abbracciare l’ideale anarchico e in aperto contrasto con un Conte filo-zarista, un gruppo di rivoluzionari serbi appartenenti alla Crna Ruka coinvolti nell’attentato all’Arciduca Francesco Ferdinando, e molti altri.

A fare da collante a tutte queste storie sarà Robert Cath, il nostro avatar: medico statunitense, poliglotta, un “agente del cambiamento” che con le sue capacità porterà ordine in questo microcosmo composto non esattamente da stereotipi ma più da visioni distorte attraverso un inconsapevole orientalismo.

The Lady Vanishes, directed by Alfred Hitchcock

Pur volendo trovare delle attenuanti, dato che il gioco non vuole essere altro che un giallo con richiami ad Agatha Christie o Alfred Hitchcock, la scelta di creare una cornice così complessa lo trasforma inevitabilmente in un’opera politica che però viene banalizzata da un filtro di esotismo contrapposto al pragmatismo occidentale.

One Way

[Attenzione, questo paragrafo contiene spoiler]

La semplificazione dei valori e delle motivazioni che muovono gli attori della vicenda è ben rappresentato dalla storia che coinvolge Alexei Pyotrevich Dolnikov, l’anarchico, e il suo rivale Vassili Alexandrovich Obolensky. La loro faida resta marginale rispetto alla trama principale, almeno fino a quando Alexei non rischia di far saltare tutti in aria con una bomba. Il suo piano viene sventato da Robert, il quale ne deride anche gli ideali e la dedizione a una causa, mentre nel frattempo si prodiga a curare lo zarista con un magico infuso indiano. La tranche narrativa si chiude con un monito alla Russia che:

“[…] must open up to the world if she wants to survive”

George Abbot, “The Last Express”

sottolineando come debba abbandonare ogni cosa per abbracciare, forse, il capitalismo. Tutto si risolve a suon di slogan, in maniera caricaturale.

Altro momento emblematico a sostegno di questa analisi è la forte demarcazione tra ciò che accade prima e dopo Budapest. Gli eventi di gioco si risolvono quasi nella loro totalità e la loro incidenza si riduce drasticamente: ci sarà una lotta con gli indipendentisti, si abbandoneranno i personaggi non più necessari sganciando parte del convoglio e si vivrà l’inevitabile storia d’amore.

Ah, l’amour!

Il viaggio fino a Costantinopoli attraverso i Balcani dura due giorni ma viene rappresentato in soli due minuti, stridendo con la più volte sottolineata attenzione ai dettagli. Fino a quel punto si è seguito in modo precisissimo l’originale itinerario dell’Orient Express, il gioco stesso ci informa volta per volta dell’ora e del luogo esatti (24 luglio 1914: 19:39 Parigi, 21:16 Eperney, 21:41 Shalon-sur-la Marne, 03:38 Strasburgo; 25 luglio 1914: 10:18 Monaco, 12:45 Salisburgo, ecc.). Varcato il confine ungherese i serbi, con il loro dirottamento, introducono però una forza irrazionale che in qualche modo cancella tutto questo. Il treno non farà più fermate e il tempo diventa irrilevante, quasi a voler indicare l’Oriente come regno ‘libero” e terra di piaceri esotici, che si contrappone all’ossessione occidentale per la puntualità come segno di modernità e sviluppo4.

Nel suo libro “Inventing Ruritania: The Imperialism of the Imagination” Vesna Goldsworthy ci ricorda le parole di Jonathan Harker, l’eroe di “Dracula”, che mentre attraversa lo stesso territorio confida in una precisione degli orari tipicamente vittoriana chiedendosi:

It seems to me that the further east you go the more unpunctual are the trains. What ought they to be in China?5

Jonathan Harker

TLE presenta un’analogia simile, con i Balcani visti come luogo in cui la logica scompare e in cui ci si può lasciare andare liberamente all’amore. I sentimenti prendono spazio e per un breve momento si può fingere di essere qualcun altro.

L’omicidio trova una soluzione “realistica” tra Monaco e Vienna, mentre il finale a Costantinopoli introduce ulteriore esotismo facendo sconfiggere l’ultimo nemico attraverso l’ipnosi e inserendo un elemento esoterico fuori contesto. Se l’omaggio a “Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark” e alla scena dell’Arca dell’Alleanza è evidente, essendo questo un film a cui Mechner è molto legato e fonte di ispirazione anche per il precedente Prince of Persia6, i richiami alla novella russa del Principe Ivan alla ricerca dell’uccello di fuoco non fanno che rimarcare la convinzione di Est come terra del fantastico.

Golden Age

C’è però un ulteriore tematica degna di attenzione, quella della nostalgia. Si percepisce infatti un’affezione verso un’idealizzata età dell’oro prebellica, intesa non come periodo di megalomania o grandeur, ma come momento di globale tendenza verso il Modernismo. Il treno/microcosmo ci ricorda infatti di un momento in cui tutti l’umanità si è trovata insieme, percorrendo una strada inevitabile ma ancora piena di speranza nei confronti del futuro.

L’atomizzazione dei nostri giorni non ci fa rendere conto di quanto la felicità sia collettiva e non individuale, come decenni di dogmi neoliberisti ci hanno insegnato7. Ce ne accorgiamo solo quando un cataclisma, che sia una guerra, una pandemia o una crisi ambientale, sta bussando alla porta.

E allora, per quanto possano essere naif, i personaggi diventano in alcuni momenti persone verso le quali si prova una naturale empatia perché a loro, come a noi, è stato tolto qualcosa.

Ironico che queste sensazioni si trovino nelle storie secondarie che lambiscono marginalmente il percorso del protagonista, in fondo anche lui una vittima di se stesso e della sua “way of life”.

… plus c’est la même chose